2. 舞台と役者

2023年1月*日 v.0.2 2.4コノハナサクヤヒメ誤記修正 2.8黄前黄龍根拠補強

2022年10月2日 v.0.1

2022年5月15日 v.0.0 暫定版

梗概

本章「舞台と役者」では、1章で述べた「宇治信仰仮説」が「響け!ユーフォニアム」の基層として暗黙に参照されさらに登場人物の造形および関係性に反映されている可能性について論じる。その要旨は次のとおりである。

- 響け!ユーフォニアムの物語構造は、超越的な存在が到来して集団を覚醒させ成長に導くというものである。これは、太陽が半年かけて夏至に仏徳山に到着するという宇治の信仰を反映している可能性がある。

- 1章で「宇治は善龍が守護する地」という信仰を仮定した。これらをふまえると、響け!ユーフォニアムは、宇治の龍が若人を育む物語であると見立てられる。すなわち、宇治を統べる善龍の意思によりつかわされた龍が、宇治の若人を覚醒させ、鍛錬の道へいざない、彼らが成長し鳥そして龍となって広い世界へ飛翔するよう導くという見立てである。

- この解釈を適用すると、三人の音楽の指導者は龍・神・人と見立てられる。滝=水の竜、宇治川のごとき若く猛き青龍にして若人を飛翔へいざなう者、新山=笠取山の西笠取清瀧宮の善女龍王にして音楽の求道の神、橋本=龍を御し人々を支える、人の地から神の地へのかけ橋、である。また、高坂麗奈は滝を追う自覚した幼き青龍、黄前久美子は無自覚から覚醒してゆく幼き黄龍と見立てられる。四神(五神)の神龍の幼い姿である。

- 同様に、合宿の場所がアクトパル宇治とされた理由も説明できる。若き龍・滝は、若人をひきつれて川をさかのぼって山地に分け入り、善女龍王の座・西笠取清瀧宮に滞在したのである。

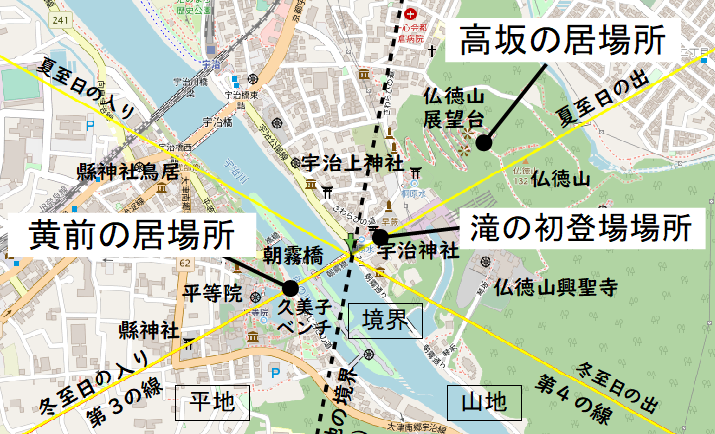

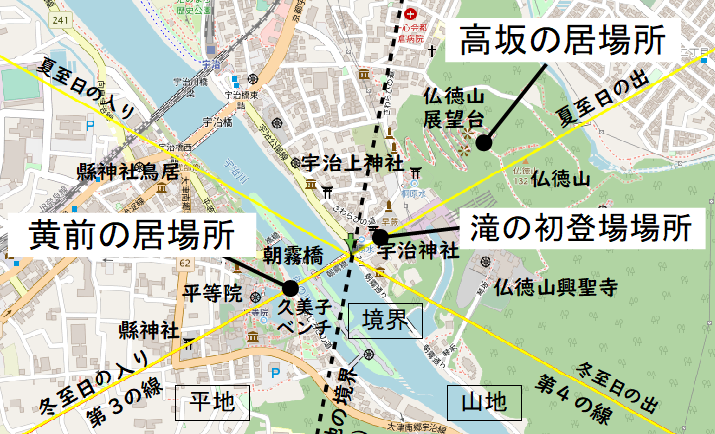

また、莵道高校(モデル)、宇治神社、船着き場、京阪宇治駅前、川東公園、喜撰橋付近、といった場所での出来事の内容は、それらの場所が、宇治信仰仮説で検討した第2の線---山地と平地の境界線---のどちら側にあるか、という事実と符合している可能性がある。

さらに、黄前・高坂それぞれの自宅と居場所の位置も、宇治信仰仮説に符合する。とくに自宅が第2の線、居場所が第3の線(仏徳山夏至日の出方位)にほど近く、宇治の原点である宇治神社に関して対称的な配置をなす点は、原作小説のおいてすでに確立しており、原作者が宇治の伝承を下敷きに物語を構築した可能性をうかがわせる。

なお、黄前・高坂の交流の場面も地理的に宇治信仰仮説に符合する。またその推移は原作小説においてすでに注意深く構成されているが映像作品化に際しさらに精密な構成となっている観がある。

|

2.1 プロローグ 「響け!ユーフォニアム」と龍

先の1章では、2章(本章)以降の妄想の土台となる材料を準備した。筆者の仮説だと述べた以外の情報はおおむね事実をもとにしている。とはいえ、1章全体が、架空のことを大真面目に陳述するという趣向のジョークであることには注意してほしい。

この2章「舞台と役者」は、1章で述べた「宇治信仰仮説」が「響け!ユーフォニアム」の基層として暗黙に参照されさらに登場人物の造形および関係性に反映されている可能性について論じる。

2章もまた妄説である。正統な読解ではない。存在も証明されていない信仰が「響け!ユーフォニアム」の全体構想の基層をなしていると仮定して、原作小説・映像作品のうまくあてはまる記述・描写を拾い上げ、読解のように装ったものである。筆者の妄想であるという点に留意して読み進めていただきたい。

2.2 「何か、善きもの」の到来

「響け!ユーフォニアム」の根本構造 筆者が「響け!ユーフォニアム」に対して神秘的なイメージを抱いたきっかけは、物語の根本的な構造である。とりたてて部活動に注力しているわけでもない公立高校の、だらけきった吹奏楽部に、超人的な才能を持つ指導者が到来する。やがて指導者のたくみな采配で、若人達は音楽を作り上げることに熱中し、苦悩や衝突を経て友情を育みたくましく成長してゆく。筆者はこの物語構造に、人の目には見えない巨大な「何か」が引き寄せられるイメージを感得した。その「何か」は、偉大な、善きものであって、誰にも気づかれることなく静かにその身を大地によこたえ、奮闘する若人達をあたたかく見守っている。

何か、善きもの 「何か、善きもの」という点が重要である。熱気に引き寄せられるというと、映画「銀河鉄道999」に出現するサイレンの魔女が想起されるわけだが、このサイレンの魔女が、エネルギーの集中する場所に引き寄せられてすべての命を消し去る恐ろしい存在だった(オリジナルはギリシャ神話に登場する海の怪物。美しい歌声で海を行く船乗りを惑わし難破させてしまうと伝えられる)のとは対照的に、「響け!ユーフォニアム」の「何か」は、それとは真反対の善きものなのである。

もう一つ想起されるのは、古典SF映画の金字塔、「2001年宇宙の旅」だ。この映画が描くのは、超越的な存在が地球上の猿に道具を作る知性を与え、進化して宇宙船という究極の道具を作り上げ月を経て木星に到達した人類を、さらに次の進化へと導いてゆく過程である。北宇治高校吹奏楽部員を、だらけているからと言って猿になぞらえてはかわいそうだが、超越的なものが到来し、未覚醒の集団に成長への導きを与えるという点には---それが「善きもの」かどうかはともかくとして---通底するものを感じる。なお、この連想には一つだけだが根拠がある。劇場版「誓いのフィナーレ」でサンライズフェスティバルのドラムメジャーをつとめた吉川優子がバトンを投げ上げる場面がある。投げ上げられたバトンを追うカットが、「2001年宇宙の旅」で猿に投げ上げられた骨を追うカットをほうふつとさせるものだったのだ。「ああ、2001年か。超越的存在の導きによる覚醒と成長か。」と思わずにはいられなかった。

このような、とうてい論理的な説明を示しようもないイメージがわいたのであった。

2.3 若人が音楽を磨き音楽が若人を育む物語

三日月の舞 筆者の意識に現れた「何か、善きもの」のイメージ 。筆者はいつしか、それは「三日月の舞」という音楽なのではないか、この物語は音楽と若人が互いを育む物語なのではないかと思うようになった。実際、TVシリーズ1期の劇伴音楽は、吹奏楽部がコンクールで演奏する楽曲「三日月の舞」を構成するモチーフ(音楽の一節)を巧みに使って構成されており、シリーズを通じて三日月の舞のモチーフに満たされた物語時空をたどってきた鑑賞者は、最後に吹奏楽の「三日月の舞」をきいて「なんと!」と感動することになる。

若人と音楽 これは何をあらわしているか。若人達が力を合わせて「三日月の舞」という巨大な音楽---目には見えないもの---を召喚し現出させる。その意味では、人が音楽を作り上げている。一方で、「三日月の舞」という音楽は若人達の生活のすべての時間、人とともにあり、音楽のより良い現出のため人が懸命に自己研鑽し成長する様を静かに見守っていることが、劇伴音楽の形で表されている。すなわち音楽が人を育んでいることが表現されているのだ。

原作小説と映像作品 原作小説には当然劇伴音楽はないが、若人達が音楽を磨くなかで成長してゆく描写に既に「音楽が若人を育む」ことが暗示されている。若人と音楽の構造は、すでに暗黙に存在していたと言ってよい。映像作品においては、原作から変更されて自由曲となった「三日月の舞」が実際に作曲され、そのモチーフを用いた劇伴音楽が制作され全編にわたって使用されている。これによって、原作小説に存在していた暗黙の構造が、より明示的なものとなっていると感じる。

なお、「響け!ユーフォニアム」においては、映像化の際にかなりの数の楽曲が原作から入れ替えられている。これには意味が込められていると筆者は確信しており、それについては3章で述べる。

2.4 宇治と吹奏楽を結びつける龍

熱を帯びた若人達が音楽を招き寄せ、人が音楽を磨き、音楽が人を育む---具体性を増した筆者のこのイメージはここから飛躍し、「響け!ユーフォニアムは、宇治を統べる龍が若人を広い世界への飛翔に導く物語なのだ」という特異な解釈に到達する。本節はその過程について述べる。

雅楽における龍 まず、日本古来の吹奏楽である雅楽の根本に、天と、地と、空を舞う龍という概念が備わっていることを指摘したい。たとえば「東儀秀樹Webサイト Et cetera 記事 「笙」「篳篥」「龍笛」について」には次のような記載がある(筆者が要約)。

- 雅楽の管楽器には「笙(しょう)」「篳篥(ひちりき)」「龍笛(りゅうてき)」がある。

- 笙は天から差し込む光を表す。篳篥は人の声、地上の音を表す。龍笛は天と地の間を行き交う龍の鳴き声を表すとされ天と地の間の空間を象徴する。

- 雅楽では笙、篳篥、龍笛を合奏するがそれは「天」「地」「空」を合わせる、つまり音楽表現がそのまま宇宙を創ることと考えられている。

「響け!ユーフォニアム」もまた吹奏楽の物語である。その合奏が「天」「地」そして「空を舞う龍」を現出させているのだと想像することは、日本古来の吹奏楽である雅楽の思想に照らすとき、決して荒唐無稽とは言い切れないだろう。

実際、雅楽と「響け!ユーフォニアム」にはつながりをうかがわせるものがある---二つの木管楽器、龍笛と篳篥だ。エアリード楽器である龍笛は現代吹奏楽においてはフルート、ダブルリード楽器である篳篥はオーボエに相当する。フルートとオーボエ。これをきけばだれしもが、原作小説「響け!ユーフォニアム」に描かれ映像作品「リズと青い鳥」に結実した、フルートの傘木希美とオーボエの鎧塚みぞれの物語を想起することだろう。

「フルートの傘木が龍声、オーボエの鎧塚が人声では、逆ではないか」と見えるかもしれないが、筆者はそこに解釈は成り立つとみる。それはこうだ: 確かに物語の中で傘木は自らを「リズ」、鎧塚を「青い鳥」と思い定めた。だが本番での傘木の渾身の演奏は、劣るか。否。もとより木管にすぐれる南中のフルートのエースである。支えるという決意のもと驚異的な向上をとげた圧巻の演奏という他はない。そして傘木の復帰のおかげで圧倒的な情感を取り戻した鎧塚の演奏は、まことに切々と地上の人声を現出させるものであった。傘木の思い定めは技巧についてであったが、人の意志と音楽の本質においては傘木もまた空を舞う龍であり鎧塚もまた地に生きる人である---このメッセージが、雅楽との対照のなかで浮かび上がってくるのを筆者は感得するのである。

音楽という龍 雅楽に基づき音楽を龍とみたてた。それを補う論拠として、立ち現れる音と、それを生み出す楽器という二つをあげたい。まず立ち現れる音であるが、雅楽がそうであるように、吹奏楽という音楽そのものが時間の方向に伸びる一筋の存在であって、その変幻自在な力強いサウンドは龍の躍動的な舞いになぞらえるにふさわしいだろう。次に音を生み出す楽器に目を移すとどうか。金管楽器は、金属の長い長い管がとぐろをまき、音を操る精密な機構が管を飾っている。その様は、鱗をまとった金色や銀色の龍に見立てることができるだろう。木管楽器だってやはりその管の細長さや複雑な機構は龍を思わせる。これらのいずれも先端から音を発するのだから、龍の咆哮との連想は自然なところであろう。

「龍が音楽となり、さらに音楽を生み出す楽器となって若人達に寄り添っている」という観念---楽器に意思があるとみる考え方---は、実は「響け!ユーフォニアム」の中にさりげなく描写されている。

部員が楽器に対して人のように接する描写だ。川島はコントラバスを選ぶ際に「目が合ったので。こっちを見てました。名前はジョージ君」と、こともなげに言う。それをみて加藤も自分のチューバにチュパカブラと名づける。また黄前は、ユーフォニアムを机にぶつけた瞬間「痛!」と口にする。若人達は無意識に、楽器には魂が宿り、人と契りをむすんでくれていると感得しているのだ。人が音楽を磨き、音楽が人を育む、その顕れなのである。

龍の統べる地、宇治 さてここで「宇治は龍が守護する龍の地だ」とする1章の宇治信仰仮説を振り返っておこう。より具体的には、笠取の西笠取清瀧宮の龍神が宇治を守護しているということである。まず、笠取という場所そのものが、宇治神社・平等院・縣神社からみて北東、丑寅の方位にあって、鬼門の守りとなっている。そして、西笠取清瀧宮の祭神はアマツヒコヒコホノニニギノミコト。縣神社の祭神コノハナサクヤヒメの夫である。二つの地は、これ以上ないほどの深いきづなで結ばれているのだ。さらに、1章3節「宇治の神社仏閣と龍」の6)で検討したように、西笠取清瀧宮に住まうのは、はるか天竺から中国、そして京都の清滝、神泉苑、醍醐寺を経て笠取にとどまった善龍・善女龍王である。宇治は実に、善女龍王が守護する龍の地ということになるのだ。そう考えてみると、笠取川をへて宇治川に合流する水の流れは、絶えることのない恵みを笠取から宇治に送り届けているようでもあり、あるいは笠取の聖なる山地におわす龍神が川となって衆生の住まう平地・宇治に降臨してくる姿のようでもある。

音楽・龍・宇治 合奏が(しかも吹奏楽が)龍を現出させるという思想が日本に古くから存在する。そして宇治は、都の巽・笠取に住まう善女龍王が鬼門方位を守護する龍の地であるという。これを踏まえて「響け!ユーフォニアム」の物語を見るとき、何が見えてくるか。

龍の統べる地、宇治。善龍の王の意思により、惰眠をむさぼるがごときであった無自覚な若人達のもとに指導者が送り込まれる。指導者に目標を授かり目覚めた若人達は向上の意欲に燃えはじめ、その熱気が音楽という新たな善き龍を招き寄せる。音楽、そして楽器の姿をまとった善き龍は若人達を見守り、大いに育み、そしてついに若人達の鍛錬の賜物というべき渾身の演奏により召喚されて一糸乱れぬ壮大な音の造形という形でその姿をあらわす。ここで、吹奏楽は演奏者自身の息により音を発する、すなわち人の「鳴き声」の巨大な集積である。したがって、現出した龍の咆哮のごとき圧倒的な轟音は、無自覚であった若人達がたくましく成長し龍となって広い世界に飛翔することの高らかな宣言ということになる。宇治の善龍の王の意思により、宇治の若人達が成長して龍となり飛翔する---「響け!ユーフォニアム」はまことに宇治の物語なのだ。

原作と映像における兎、鳥、龍、神の使い 以上の特異な解釈を踏まえて、あらためて原作小説と映像作品に目を向けてみよう。原作小説「熱い夏」p.113に次のようにある。

宇治神社の(中略)手水舎には可愛いというよりは凛々しいという言葉が似合う兎のモチーフが存在しているが、幼いころ久美子はこのモチーフを龍の亜種か何かかと思い込んでいた。この兎はただの兎ではなく、神の使いを表している。「みかえり兎」と呼ばれるこの兎は、道徳に適った人生の道を歩むよう教え諭しているものなのだ。

「宇治神社の兎は「みかえり兎」と言い、人を導く神の使いである」という伝承が存在する事実が述べられ、「黄前は幼少時にその兎を龍だと思っていた」という物語上のエピソードが記されている。原作小説には、登場人物が実は龍の化身だったなどという展開は一切ない。だが、すでに原作小説の時点で兎、龍、神の使いというこの地特有の伝承が認識されていることは注目に値するだろう。

続いて映像作品に目を移そう。「響け!ユーフォニアム」の映像作品には鳥の描写が頻出する。この鳥の象徴するものが、高校という鳥かご---守られている一方で閉じ込められる場でもある---を巣立ち広い自由な実社会へ羽ばたかんとする若人であるのは自明だろう。だが1章の議論を参照するとさらにその奥があることに気づく。それは「鳥」に関して宇治に古くから見られる思想である。1章4節4)で「宇治の兎は、鳥のごとく羽ばたき、龍のごとく舞わんとする存在」という思想に言及した。この思想をふまえれば、実は鳥に重ねてさらに龍が観ぜられていることになる。

原作小説においてすでに兎・龍・神の使いの同一性が想定されていたところに、映像化に際し、龍の暗喩として鳥が加わった。「兎のごとき莵道(うじ/とどう)の若人よ、先を行く神の使者の導きのもと、鳥のごとく、ひいては龍のごとく、天と地とがなす広い世界に飛翔せよ!」これが「響け!ユーフォニアム」の全編をつらぬく「鳥の比喩」の、さらなる深層であろうと筆者は考える。

付言すれば、かごは漢字で「籠」。「竹」の下に「龍」である。鳥かご、というけれど、竹という屋根に守られて中にいるのは、実は龍なのだ。

そう考えるとき、「リズと青い鳥」というタイトルにはっとすることになる。原作小説の発表以来、このタイトルに対して誰しもがモーリス・メーテルリンク作の童話劇「青い鳥」で描かれる「幸福の青い鳥」を想起してきたことだろう。だが、鳥に重ねて龍が観ぜられているのならば、青い鳥とは、青い龍、青龍なのではないか。その観点にたって物語の内容を反芻するとき、青い鳥は、幸福の青い鳥というよりは、確かに自らの能力で広い世界に羽ばたく青龍であるな、という印象を筆者は禁じ得ない。すでに原作小説の時点から、「響け!ユーフォニアム」の根底には青龍、ひいては四神の思想が潜んでいるのではないか。四神相応の地・京都の巽(辰巳、たつみ)、龍の統べる地・宇治を舞台とする物語として、それはきわめて自然なことだと思われるのである。

2.5 指導者の名と宇治信仰仮説

宇治信仰仮説---「宇治川という龍の降臨する地」という思想---が「響け!ユーフォニアム」の基層にあるのではないかという仮説をもって、今度は主要な登場人物である3人の音楽の指導者の名前について検討してみよう。

- 1) 滝昇---若く猛き青龍

-

滝昇は、北宇治高校に赴任し、惰眠をむさぼるがごとき若人達を目覚めさせて心に灯をともし、飛翔する龍への成長を目指す自己鍛錬の道へといざなった指導者である。

なぜこの指導者の名前は、「滝」なのだろうか。宇治信仰仮説を踏まえたとき、原作小説の発表以来ながらく読者の目の前にあったこの何気ない一文字が新たな姿を見せる。

滝の字は、さんずいに、竜。水の竜である。滝は、青き水の青龍なのではないか。

この指導者の名は、宇治を宇治たらしめる龍たる宇治川そのものをあらわしていたのだ。宇治川には、笠取の地から宇治へつながる、絶えることのない恵みの流れという意味合いもこもっているだろう。そう考えると「粘着イケメン悪魔」というニックネームも、人ならざる気配の者という意味で示唆的である。神がかりといってもよい並はずれた能力や厳しい指導ぶりも青龍にふさわしい。

- 2) 新山聡美---善龍の神、善女龍王

-

新山の名は山の字を含む。新山は作品の中で若人達に礼を失することはない。しかし穏やかさの下にそら恐ろしい冷徹さも秘めている。「うーん、もう一回やってみよっか?」の繰り返し(原作「熱い夏」p.169、映像TV2期2話後半)はまだよいとして、傘木希美への冷淡さはどうか。原作「第二楽章後編」を通じ新山は傘木と会話することすらなく、p.358では「黄前さんと高坂さんは音大に興味があるのよね?」と、傘木でなく黄前・高坂に声をかけている。劇場版「リズと青い鳥」では、音楽を真剣な進路とは考えていないのに音大志望を口にした傘木希美を残酷なほど冷ややかにあしらっている。一方で鎧塚みぞれを音楽の道に進むべきものと見定めるや、ねばりづよく対話を重ね、ついに覚醒に導く(たとえば原作「第二楽章前編」p.382、同後編p.229、劇場版「リズと青い鳥」)。

こうした新山の役割を「神のおわす山地から人の住まう平地に龍が舞い降りる宇治」という宇治信仰仮説に照らすとき、直ちに想起されるのが善女龍王である。原作小説の段階で、音楽の永遠の求道をつかさどる存在を人物造形しようとした際に、郷土・宇治のこうした伝承が参照されて西笠取清瀧宮の善女龍王が想定され、その名が新山となったのではないか。映像化の際には、そうした経緯をふまえ、新山の姿として、音楽の神にふさわしい優美な姿が設定されたのではないか。

- 3) 橋本真博---宇治川の、人の地から神の地へのかけ橋

-

橋本真博の苗字にある橋の字は、龍たる宇治川にかかる橋を想像させる。

橋本は滝の言動に対し時に異なる意見を述べる。例えば原作「熱い夏」p.185で滝が「皆さんはまず、自分が下手であることを自覚しないといけません」と指摘するのに対し、同じ場面のp.190で橋本は「北宇治の演奏は技術的に言うと、もうほかの強豪校に引けを取らんくらいまでなってると思う」「君らには表現力が足りてへん」と言う。(映像作品TV2期8話では「音を楽しむと書いて音楽」) 若人達の視野を広げて成長を促している。

暴れる龍を御し、人々を励まし生活を支え、そして人の住まう地から神のおわす地への「橋渡し」を担うべく、人の地の側のたもとにたっている。そのような役割が投影されているのではないか。彼の庶民的な服装もまた、神である新山と対照的な、人間らしさを象徴するものだと筆者は考える。

以上、滝、新山、橋本の3人の名について宇治信仰仮説のもとで検討してみると、それぞれ、

- 滝:宇治川のごとき若く猛き青龍にして若人を飛翔へいざなう者

- 新山:笠取山の西笠取清瀧宮の善女龍王にして音楽の求道の神

- 橋本:龍を御し人々を支える、人の地から神の地へのかけ橋

とみたてることができた。龍と、神(天)と、人(地)である。2章3節で触れた雅楽の思想にいう龍笛の龍、笙の天の光、篳篥の人の声との呼応が感じられるところである。

みぞれの覚醒への反応 こう考えたとき、「覚醒した鎧塚みぞれの衝撃的な演奏」(原作「第二楽章後編p.238」、劇場版「リズと青い鳥」)に対する反応には興味深い点がある。みぞれが突如見せた真の実力に対し、原作小説では、新山は興奮し拍手を送り、滝は汗をぬぐうとあるが明らかに涙している。橋本は喜びと困惑をうかべている。一方、映像作品では、新山は顔色一つ変えない。滝は手ごたえをえた表情、橋本はただ驚き呆然とする。

筆者は、映像作品の描写のほうが、宇治信仰仮説との呼応がより一層うかがわれると感じる。音楽の神である新山はすべてを知る超越的な存在であるから驚くことはありえない。滝は若人をひたすらに鍛え導く猛き青龍であり、みぞれの突然の変貌は、長く求めてきたものがついに得られた出来事である。橋本は、龍を御す力を持つ存在ではあるが、人々を支える者であり、みぞれは弱き者であると考えていた。そのみぞれが突如顕した圧倒的な能力にはただ呆然とするのみなのだ。

結語 「響け!ユーフォニアム」の物語では、中心人物の一人・滝を、新山は超越的観点で、橋本は若人達のよき理解者として、それぞれ支えている。宇治信仰仮説は、登場人物のこの構図に対して、滝=山より地に降臨する宇治川のごとき若く猛き青龍、新山=笠取山笠取清瀧宮に住まう音楽の神、橋本=龍を御し人々を支え神の地へいざなうかけ橋という見方を提供するのだ。それは日本古来の吹奏楽、雅楽の思想とも呼応を見せている。

2.6 合宿場所がアクトパル宇治とされた意味

合宿の場所 3人の音楽指導者の名に込められた意味を検討したところで、今度は舞台に目を向けてみよう。北宇治高校吹奏楽部が合宿を行った場所は、原作小説では学校から高速道路で30分ほどとしか記されていない(原作「熱い夏」p.160)。映像作品でも、ストーリ中に「アクトパル宇治だ」という明示的な言及はない。しかし、写実的な映像描写と現地の風景との比較から、合宿はアクトパル宇治で行われたとされたことが確認される。

宇治信仰仮説に照らすと、そのことの意味が浮かび上がってくる。

善女龍王の座、アクトパル宇治 表層的には、宇治市の公営宿泊研修施設として実際に多くの学校の研修に使用されているアクトパル宇治が、物語においても吹奏楽部の合宿に使われたという設定はきわめて自然なものだろう。だが宇治信仰仮説に照らすとどうか。アクトパル宇治は西笠取清瀧宮と隣接していることを思い出そう(1章3節「宇治の神社仏閣と龍」6) 笠取の清瀧宮 の末尾、写真1.10)。清瀧の名は中国の青龍寺から転じたものであり、清瀧大権現から真東に二つの笠取清瀧宮が存在している事実からも、四神にいう東の青龍が暗示されている。

滝、すなわち若人達を音楽の追求・鍛錬の道に導く若き青龍は、意欲に燃える若人達-龍にならんと志す者達-を引き連れて人の住まう平地から宇治川(龍、滝自身、恵みの流れ)をさかのぼって音楽の神・善女龍王のおわす聖なる笠取山の地に分け入り、神の座・西笠取清瀧宮にしばし滞在して、神・新山の眼前で指導をしたと解釈できることになる。

滝を支える新山と橋本 西笠取清瀧宮=アクトパル宇治での合宿という設定を考慮したとき、滝・新山・橋本の関係性が詳細化される。新山・善女龍王は超越的な音楽神の立場である。滝・若く猛き青龍は未熟な存在にして音楽の神に仕える立場であり、それゆえ、音楽の神の使いの者として北宇治高校に現れ、音楽を迎え入れる準備を若人達に対して施したことになる。滝が未熟であったり使いの者という見方は奇妙にもみえるが、新山・橋本が、悲劇に見舞われた滝の落胆ぶりを心配し、また滝があまりに音楽のことばかり考え、若人の心情を汲んだ指導をする能力に欠けることをさりげなくカバーしていることを思い出そう。例えば、"橋本は場の空気を和らげるのが上手い。滝にはない能力だ。" という記述(原作「一番熱い夏」p.191) もその一例である。

結語 アクトパル宇治の合宿の意味は、響け!ユーフォニアムの登場人物の造形(前節)のみならず、舞台についても宇治信仰仮説が一つの解釈を与え得た事例といえるだろう。つづいて、中心人物である高坂麗奈と黄前久美子に関し、宇治信仰仮説をふまえた解釈を行ってみよう。

2.7 高坂麗奈

高坂麗奈---滝を追う、自覚した幼き青龍 宇治信仰仮説のもとでは、高坂麗奈は人より早く目覚めた幼き青龍であって、若き青龍・滝の歩んだ道の後を追う存在なのだ---筆者はそう考える。これについて説明していこう。

高坂麗奈の人物造形 高坂麗奈。あくなき向上心に燃え、演奏能力が唯一絶対の価値判断の基準であって、年齢や心情に配慮するなど無意味だと考えるトランぺッターである。原作「ようこそ」p.203、仏徳山展望台での言葉に孤高な向上心がうかがえる---「アタシはさ、特別になりたい」「そう。他人から称賛されたい。ほかのやつらと同じって、思われたくない」「だから、アタシはトランペットをやってる」とある。

映像TV1期8話後半では、「私、特別になりたいの。他のやつらと同じになりたくない。だから私はトランペットをやってる。特別になるために」とある。

周囲より勝ることがすべてで、友人と容易に打ち解けない高坂である。

これほど孤高を貫き禁欲的に自己鍛錬の道を極めようとする彼女が、指導者・滝のことが "LOVE" の意味で好きであり(原作「ようこそ」p.261学校の廊下、TV1期10話前半 学校の藤棚)、実際滝の前では恋する乙女になってしまう。例えば、音楽室のカギを受け取りに行くという口実で職員室に滝先生を訪ねる(原作「熱い夏」p.49、映像TV2期9話)。新山を見て滝の恋人かとひどく動揺し「死んだ魚の目」をする(原作「熱い夏」pp.165-166、映像TV2期2話)。全国大会で「先生、好きです!」と叫んでしまう(原作「最大の危機」p.355、映像TV2期12話)。

高坂麗奈のLOVE 高坂のこうした人物造形は一般には「ツンデレ」と解釈されるものだろう。黄前も原作「最大の危機」p.54で「あこがれや尊敬といった感情のみならず、恋愛感情をもふくんでいた」という認識を示している。

だが筆者には、高坂の"LOVE"のうち、恋愛感情の「デレ」の割合は少ないように---特に映像作品では---思えてならない。あどけない恋心のようではあるが、滝と大人の男女の深い関係になりたいといった生めかしい感情があるとは---全年齢向けの小説という制約ももちろんあるが---どうも感じられないのだ。

彼女が言うLOVEは、滝の能力に対する絶対的な尊敬---崇拝といってよい---が大半を占めるのではないか。その滝に自分の能力を称賛されることであったり、滝が尊敬を集め圧倒的な指導能力を発揮することが彼女の願いであるように思われる。子供がヒーローに対し完璧な虚像を作りあげそれに対して抱く絶対的な心酔とたとえてもよいだろう。

たとえば、宇治神社の前の船着き場で、滝の指導能力に対する疑問を口にした塚本秀一に高坂は激昂し「滝先生はすごい人やから」と断言する(原作「ようこそ」p.92, TV1期4話前半) 。滝は確かにすごい人ではあるが、言葉尻をとらえて激昂というのは、高校生といえども人間的成熟からはほど遠い。高坂の滝への絶対的な心酔ぶり、そこには、高坂の強さと同時に幼さが透けて見えるといっていいだろう。

高坂麗奈と滝昇の関係性、その宇治信仰仮説による解釈 高坂麗奈は、卓越した演奏技術を持ち若人達を音楽の追求・鍛錬の道へと導く滝に絶対的な尊敬を抱き、自身も「特別になりたい」という圧倒的な向上心に燃えている。

他の部員と決定的に違う高坂のこうしたありようは、明らかに、彼女の周囲の特殊な人間関係により培われたものである。すなわち、高坂麗奈の父親はプロのトランペット奏者であり、吹奏楽の指導者だった滝昇の父親と親交があった。家族ぐるみのつきあいのなかで、高坂麗奈は幼い時に滝昇と出会った(原作「ヒミツの話」13「お兄さんとお父さん」およびTV2期11話)。そうした中で、高坂麗奈の意識に、おのずと、滝に対する"LOVE"(尊敬)と、プロ奏者を目指すという意思とが形成されたのだろう。

以上の解釈は、宇治信仰仮説を導入するとどう変化するだろうか。若人達を導く滝は、未熟ではあるが山地より平地に降臨する宇治川のごとき若く猛き青龍と解釈される。滝の父も、また高坂麗奈の父もしかり。青龍たちのもとに生まれた高坂麗奈も必然的に青龍の血をうけついでいる。幼き青龍・高坂麗奈の視界に、先を行く者・滝の姿が飛び込んだその時、幼き青龍・高坂麗奈は、滝を、生涯をかけて追いかけるべき絶対の規範と思い定めたのである。滝もまたややあって高坂麗奈を青龍として立派に育て上げるべきと認識した(原作「ヒミツの話」13「お兄さんとお父さん」およびTV2期11話では小学生から。一方TV1期10話では滝は「中学時代から」)。鳥は、生まれて初めて見たものを親と認識する(「刷り込み」)。高坂麗奈の滝に対する絶対的な尊敬は、龍である高坂麗奈に生じた「刷り込み」だったのである。

自覚ある幼き青龍の咆哮と強さ 高坂麗奈を「滝を追う幼き青龍」と考えたときの、人物造形との符合を二つあげておきたい。咆哮と、強さである。

「咆哮」。高坂は全編を通じ、ただ一人「言葉にならない絶叫」をする人物である。まともに活動できない吹奏楽部にいらだって学校の藤棚で「新世界より」を奏したあとに絶叫するのは映像作品独自であるが(TV1期3話後半)、滝と入部前から知り合いだったから有利な扱いを受けたのだと言われ、廊下に出て絶叫する場面は、原作小説・映像作品ともに存在する(原作「ようこそ」p.256、映像作品TV1期10話前半)。

宇治信仰仮説に従えば、それは、いち早く滝を追う決心をした幼き青龍の咆哮なのだということになる。滝を追い、自己鍛錬の決意をもってこの環境を選んだというのに、まったく薫陶を受けられない。自己鍛錬の賜物である優れた能力により勝ち取ったポジションを、えこひいきだと疑われる。能力を絶対とする青龍にとっては耐えがたい事態だっただろう---特に、自らを律する理性の整わない幼い青龍にとっては。

「強さ」。青龍は古くより力で他を圧倒する攻撃的な存在として描かれる。高坂もまた能力絶対主義者である。「ねじ伏せたるわ、そんなもん」(原作「ようこそ」p.263屋上への階段下)「ねじふせる。そのくらいできなきゃ、特別にはなれない。」(TV1期10話前半、学校の藤棚)という彼女の言葉がすべてを物語っている。彼女はそれゆえに時として周囲に攻撃的なふるまいをしてしまう。中学校の吹奏楽コンクールで関西大会に進めなかったときの激しい悔しがりよう。北宇治高校吹奏楽部入部当初からの先輩との衝突。中世古香織にソロを譲ってほしいと吉川優子に頼まれた時の、いっさいためらいのない拒絶。自己に疑問をもたない幼い純粋さ故の危うい強さがそこにある。

幼き青龍のごとき咆哮と強さを備えた高坂は、「三日月の舞」のソロを演奏する。2章4節で「(吹奏楽の)龍の咆哮のごとき圧倒的な轟音は、未熟であった若人達がたくましく成長し龍となって広い世界に飛翔することの高らかな宣言」であるとした。誰より早く覚醒し、誰より早く高みに到達している彼女は、全メンバーを代表してそのことを宣言したと言えるだろう。

2.8 黄前久美子

眠りから覚醒してゆく幼き黄龍 物語の主人公、黄前久美子は、宇治信仰仮説に立つとき、四神(五神)にいう「中央の黄龍」の幼い姿である---高坂麗奈との深いかかわりは、神龍のむつみあいなのだ、というのが筆者の見解である。「響け!ユーフォニアム」Webサイトでは二人の関係を「引力」と記している。この不思議な表現の裏には、四神(五神)という思想があったのだと考える。

物語を通じた黄前の成長 黄前が幼い黄龍だという結論にいたった根拠は、物語を通じての黄前の覚醒と成長の過程である。これについては際限なく詳細に記述できるうえ、原作小説と映像作品での黄前の人物造形の相違点の議論を始めざるを得なくなる。それは本節の目的ではないので、意思をもって、あらましのみを言及するにとどめる。

1) 無自覚期の黄前 姉・黄前麻美子のあとを追ってトロンボーンをやりたがり、結果的にユーフォニアムと巡り合った黄前。中学三年生となっても、未だ自己鍛錬と向上の意思は強いものではなかった。その象徴が、中学三年生時の吹奏楽コンクールの結果発表の場面だろう。ダメ金確定の直後、黄前は「……本気で全国行けると思っていたの?」と、何のためらいもなく口にしてしまったのだった(原作「ようこそ」p.9、TV1期1話冒頭)。高坂の「悔しい。悔しくって死にそう。」という涙との対照が際立つ場面である。

北宇治高校一年生となるも、吹奏楽部で全国を目指すかどうかの多数決で自分の意思をもてない。原作「ようこそ」p.56では流れに合わせて挙手。TV1期2話後半ではどちらにも上げられず、あとで川島・斎藤にそのことを指摘されてしまう。

2) いざないを受ける黄前 そんな黄前は、高坂から、向上の道へのいざないを受けることになる。原作小説では当初から「麗奈」と呼ぶ程度には近しかったのに対し、映像作品では、会話すらできなかったところから高坂が徐々に徐々に黄前への関心を高め、二人の距離が縮まってゆく様子が描かれる。

そして縣まつりの夜。仏徳山展望台で、黄前は、孤高な自己鍛錬をへて特別になることを目指す高坂の意識のありように鮮烈な衝撃を受けることになる。

3) 覚醒する黄前 原作小説では、縣まつりのややのち、財布を忘れ夜高校に入った黄前が、滝から言われた「私、本気で思っていますよ。このメンバーなら、全国に行けるって」という言葉により決意を新たにする(「ようこそ」p.276)。映像作品(TV1期12話)では、このエピソードの前に劇的な場面が挿入され黄前の覚醒を鮮烈なものとしている。滝により演奏から外されショックに打ちひしがれた黄前の、宇治橋の疾走と「うまくなりたい」という叫び、涙、「悔しくて死にそう」の言葉。その瞬間「地獄のオルフェ」が黄前の脳裏にまざまざとよみがえる。高坂の中学三年生の涙の心境についにシンクロナイズした黄前の心に、高坂の求道の激情が燃え移るのだ。

その後も、姉・黄前麻美子と田中あすかとの関わり合いの中で、「ユーフォ、好きです」と言い切れるに至る成長がある(原作「最大の危機」p.373、TV2期12話および劇場版「届けたいメロディ」)。

4) 支え導く立場 黄前は既に1年のときから、袋小路に迷い込んで苦しむ周囲の人間を次々に救っている。

中川夏紀。中川ははじめ意欲を失って描かれている(原作ようこそp.63、)いた中川に黄前は「一緒に。。。」と声をかけ、中川は練習をはじめる(TV1期xx話、劇場版xx)。ごくさりげない描写だがその意味は重大である。先輩に何かをうながすとは大変なこととわかっていたはずの黄前が、さらりと声をかけ、中川はそれだけで立ち上がることができたのだ。黄前のとてつもない「救う」力が発揮されたのである。

加藤葉月。 くじけかけている彼女をアンサンブル経験で救う。

田中あすか。母親の圧力により全国大会に出ることをあきらめかけていた彼女。すべての部員があすかを完璧と考え、親友の中世古香織も小笠原晴香でもその意思を覆せなかった。それほどの田中の考えを揺さぶったのは、ゴミ捨て場での黄前の必死の説得であった。もちろん議論では勝てるはずもない。しかし必死に、必死に訴える黄前の思いにほだされ、田中は全国大会に出る思いを取り戻したのだ。これも「救済」の力の発揮である。

傘木のぞみ それでも嫌いになれないです。 許し、救う。

鎧塚みぞれ 吐きそうなところに、また逃げ隠れたところに到達しつなぐ。

黄前は、二年生になってからは、人の上に立つ者としての責任と向き合い、後輩を支え導きつつ成長する。劇場版「誓いのフィナーレ」においてそれは明らかである。

鈴木美鈴。複雑な心情で苦しみさらに久石のしむけで袋小路に追い込まれる彼女を、黄前は見事に救い出す。

久石奏。中学での経験で心を閉ざしていた彼女。オーディションで力を出さない態度に、中川は激怒して、そして黄前は再び、自己の弱みを認めながらもかつ久石の苦しみの根源を見抜き(奏の「がんばるってなんですか」という言葉に対し「うん。わたしね、うまくなりたいんだ、ユーフォニアム。」と告げる黄前の、きわめて大人びた表情。対応するのは原作「第二楽章前編」p.363-であるが、映像では場所の選択を含め整理がなされ意味が加えられている。)、向上の道に引き戻す。

敗北して帰るバスのなかで「奏ちゃん、悔しい?」と問い「悔しくって死にそうです!」という返事をきいて、涙の中にも微笑みに似た表情をうかべる黄前。そこには、向上の道に再び向きあう久石に安心し、この「上手くなりたい」という自己鍛錬と求道の精神がこうして北宇治に受け継がれていけばそれでよいのだ、勝負にたとえ負けても、という

ゆるぎない確信がみえる。一生徒としての立場を超越し、求道の精神の継承という大きな視座を彼女は獲得しているのだ。

5) 飛翔の時 原作小説では三年生の物語も描かれ、滝や高坂との関わりのなかでさらに後輩を支え導き成長する黄前を見守ることになる。

最後に高坂麗奈を救うのであるが、詳細は省く。

以上の過程を宇治信仰仮説の目で俯瞰するとき、黄前の成長の物語は、無自覚であった幼い黄龍が、先に自覚している幼い青龍・高坂により覚醒を促され広い世界への飛翔へと導かれるのだと;そして滝や高坂を追い、かつ黄龍にふさわしい「支え導く力」を自己の中に発見し、養い、発揮してゆく物語だと解釈できる---これが筆者の見解である。

2.9 高坂と黄前の対等性

黄龍という見立ての検討 黄前久美子のまばゆいばかりの変容・成長は「響け!ユーフォニアム」全編を通じて顕著である。その実質は、支え導く力に目覚めそれを発揮していく過程であろう。それにしても、すでに覚醒し「特別」を目指す高坂麗奈を青龍になぞらえるのはよいとして、無自覚ぶりや自己擁護、また失言癖のめだつ黄前は、果たして青龍に比肩する黄龍に見立てうるのかという点について補足が必要だろう。

高坂を揺さぶる黄前の直言 筆者がこれを然りとする理由は、黄前の失言は、実は臆することなく真実をつきつける直言であって、一見強く見える高坂に潜む幼さ---滝への心酔にもみられるような一面的すぎる思考---をも揺さぶる強さをもっているという点である。

たとえば、「ほんとうに全国にいけると思っていたの」という黄前の言葉は高坂に「ひとりで努力してもそれだけでは全国にはいけないではないか」という真実を突きつける。黄前は高坂ににらまれて失言を長く悔やむわけだが、実は高坂は、ただ一人自分をこわがらず、「いたいところをついてくる」黄前に関心を寄せ始めている。

黄前に対する高坂の関心 黄前に対する高坂の関心の高ぶりと関係成就の過程を、映像作品のなかでも物語が詳細に描かれるTVシリーズに沿って確認しておこう。

- TV1期4話前半、船着き場での滝の能力を疑う塚本・黄前を通りかかった高坂が怒鳴りつける。しかし翌日高坂は黄前に謝り、黄前も高坂に話しかけることができた。二人の接近が始まる。

- TV1期5話前半、サンフェスの衣装を試着した麗奈は黄前が気になっている。下校した黄前の乗った電車に、高坂も乗り込む。京阪宇治駅前の交差点での会話で、黄前はまたも失言するが、高坂は「黄前さんらしいね」と微笑む。

- TV1期6話前半、黄前が「高坂さんらしいね」とからかう。高坂は赤面、動揺。どんどん近づく二人の距離。

- TV1期8話後半、縣まつりの日の仏徳山展望台で、高坂は「中三のコンクールの時、本気で全国いけると思ってたのってきいたんだよ?性格悪いでしょ」と言いつつ「これは、愛の告白」と告げる。「私 久美子のそういうところ、気になってたの、前から。好きっていうか、親切ないい子の顔して、でも本当はどこかさめてて。だから、いい子ちゃんの皮、ぺりぺりってめくりたいなって」と。

仏徳山展望台で、高坂は、自分に直言を突きつけて支え導いてくれる---無自覚ながら他の誰とも違う特別な---黄前と、誰より親しい一対一の関係になりたいと心から願い、告白しているのだ。それまで「高坂さん」と呼んでいた黄前に「れいな」と呼ばせる、まるで催眠をかけるかのような幻想的なシーンが、高坂の思いを際立たせている。

未だ無自覚な黄前にはその真意はつかめない。「痛いの嫌いじゃないし」がこの時の黄前と高坂を対照する。未だ無自覚な黄前は実に人間くさく「エロいね」などと反応する。すでに覚醒した高坂は、向上のために耳の痛い直言をあえて聞きたいと願っているのにだ。しかし黄前の反応が無自覚であることが高坂にはうれしかったのだろう。TV1期8話ではさらにこう続く:

高坂「だから私はトランペットをやってる。特別になるために。」

黄前「トランペットをやったら特別になれるの?」

高坂「なれる。(中略)やっぱり久美子は性格悪い!」

高坂の単純すぎる危うい自信。黄前が、無自覚であるがゆえに、高坂の人生観の根本を揺さぶる直言を放つ。高坂の、かつてない満面の笑み。縣まつりの晩の仏徳山展望台のエピソードは、原作小説でもおおよそ近い内容で描かれている(原作「ようこそ」p.203)が、映像作品においてその意味は一層強調されている。

高坂と黄前の対等性 高坂に決して劣っていない黄前。二人の対等な関係の成立を確かめておこう。縣まつりの晩の仏徳山展望台ではこんなやりとりもある。日常を全部捨てて理由もなく旅立ちたくなる、という言葉に続けて「これはその旅がわりみたいなもん」と言う高坂に、黄前は「ずいぶんスケールちいちゃくなっちゃったね」とばっさり切り返す。「それはしかたない、あした学校だし」とあっさりと白旗を上げる高坂である。(原作「ようこそ」p.197、TV1期8話後半)

他にも、原作、映像にわたって、黄前が「麗奈って可愛い!」と口にしたり、また高坂をからかってあっさりやりこめてしまう場面は散見される。たとえば劇場版「誓いのフィナーレ」45分付近の六地蔵駅での会話では、黄前は「ねえ、もしさあ、将来的に滝先生につきあってっていわれたらどうする?」と高坂をからかい、「え、そんな」と動揺してしまう高坂をみて「きひひひ」と愉快そうに笑うのだ。

このように、黄前は、弱く向上心がない劣る人間のようでいて、人間らしいほがらかなやりとりや、言いにくい真実をつきつける「直言」で高坂を簡単に屈服させるほどの力を秘めた存在である。ここに確かに黄龍の片鱗がうかがえるし、黄前を見出した高坂もまた、青龍にふさわしいといえるだろう。

それにしても、黄前にしかなしえない、高坂との対等で親密極まりない睦みあいはどうだ。二人の距離は限りなく近い。鈴木美鈴に「近くないですか」と言われてしまうほどに。お揃いの水着のボトムを交換するほどに。「前思春期に見られる排他的で親密な二者関係の同性の特定の友人チャム、チャムとの関係の在り方チャムシップ(chumship)」の極みともいえるだろう(参考URL: チャムシップとは、心理学者で精神科医のサリバンのいう仲間関係)。

黄前による高坂の変容 物語を通じての高坂の変容は、黄前の変容にも劣らない。

孤高たらんとするがゆえに他者と接することがなく自己に疑いをもたない高坂。そんな、幼い純粋さ故の危うい強さにとどまっていた麗奈が、先輩の中世古を蹴落としたことの心の痛みや、黄前との花火大会・家の訪問といった交流を通じて、「演奏技術だけではない」という意識を培ってゆく。三年生編において高坂は、黄前とのかかわりの中で自らを見つめ、さらにおおきな変容を遂げてゆく。

こうしてみると、黄前が、先に自覚している幼い青龍・高坂により覚醒し飛翔の道へ導かれたのと同時に、高坂もまた、人間らしい暖かさをたたえつつ人に本質的な問いを発し支え導く黄龍・黄前によって覚醒してゆくのだ。

二人の対等性が、浮かび上がってくるといえる。

社会人高坂・黄前の姿にみる龍の成熟 高坂麗奈が幼き青龍、黄前久美子が幼き黄龍だという解釈は、原作小説(「最終楽章後編」p.342, p.373)に描かれる、社会に出た二人の姿とも符合する。高坂は、厳しい自己鍛錬の求道を経て海外留学する道を選んでおり、プロの演奏者の道を歩むことが示唆される。一方黄前はプロの演奏者とはならなかったが、下級生を支える指導の経験がきっかけとなって大学で教育を学び、音楽を指導する立場となる。四神(五神)の思想において、青龍はその卓越した力をもって世界を飛翔する存在、黄龍は中央にあってすべてを支える存在であることからすると、優秀なプロ演奏者高坂は実に青龍らしく、若人達を支え導く中心となる教師黄前はまことに黄龍らしいという印象がある。

他の登場人物 高坂・黄前を、五神にいう青龍・黄龍にみたてた。ならば、誰が朱雀、白虎、玄武なのか、他の登場人物は何であるのか、という疑問が浮かぶ。これに関し、筆者は「龍の統べる地・宇治の物語ゆえ、五神のうち龍だけが選ばれ、主人公にみたてられている。他の登場人物のうち一部は、五神ではなく、別の観点によって象徴されている。」と考えている。この「別の観点」については次の3章で述べる。

2.10 「舞台装置論」と宇治信仰仮説

「響け!ユーフォニアム」の音楽指導者3人の名前と位置づけ、合宿の場所に続いて、物語の中心人物である高坂麗奈・黄前久美子を宇治信仰仮説の視点で検討し二人を五神にいう青龍と黄龍に見立てる解釈を行った。続く本節では、imgd氏の「舞台装置論」を取り上げ、宇治信仰仮説が舞台装置論に根拠を与えうることを示す。その例として、物語に登場する宇治川周辺の場所の意味解釈を試みる。

舞台装置論 舞台装置論はimgd氏のブログ「In Minutiae, God Dwells. 」https://www.imgd.net/

において6回にわたり “「響け!ユーフォニアム」深読み:舞台装置としての宇治”というタイトルで発表された読み解きである(第1回のURLは https://www.imgd.net/2016/09/blog-post.html )。論の核心は第5回でありそのURLはhttps://www.imgd.net/2016/09/blog-post_4.html である。そこにある文言を以下に引用する:

(前略)仮説とは、『「ユーフォ」の主人公である久美子の日常空間は、宇治川を中心としたひとつの舞台装置として構成されているのではないか』というものである。具体的には以下のイメージ:

- 宇治川:街の構造の起点、分断する流れ、強い力、観客(=我々)の視線の方向、時間や若さのメタファー(=水のモチーフ)

- 宇治橋:街のシンボル、左岸(下手)と右岸(上手)を繋ぐもの、舞台、演者の場所

- 宇治川左岸:下手、俗なるもの、安易なもの、平凡に甘んじるもの、交友、地獄

- 宇治川右岸:上手、聖なるもの、崇高なもの、高みを目指すもの、孤独、天国

舞台装置論を支持する宇治信仰仮説 響け!ユーフォニアムの描写のつぶさな観察から帰納的に見出された「左岸(西岸)は俗なるもの、右岸(東岸)は聖なるもの、宇治川は強い力、若いメタファー」という舞台装置論に対して、宇治の周辺の地形と歴史から導出された宇治信仰仮説は不思議な一致を示す。宇治信仰仮説は「神のおわす山地から衆生の住まう平地に龍たる宇治川が舞い降りる、山地と平地の境界の地、宇治。」というものであった。必然的に、笠取から仏徳山にいたる醍醐山地のある宇治川東岸は、人を成長にいざなう神のおわす聖なる地である。対岸の宇治川西岸は衆生の住まう平地でありそこでは人間的な営みが繰り広げられることになる。してみると、宇治信仰仮説は、舞台装置論の気づきに対し、「なぜなら、東岸は笠取の神、善女龍王のおわす聖なる山地の領域、西岸は人の住まう俗なる平地の領域だから。」という根拠を与えることになるのだ。

ゆえに、これまで舞台装置論で説明されていた作中のエピソードは、宇治信仰仮説のもとでも一層の説得力をもって成立することになる。具体的なエピソードについてごく一部、2つを上げておく。

- 黄前久美子が久美子ベンチから仏徳山を見上げるのは、彼女が西岸に住む安易に流れる人間であることを示す。しかし彼女は、高みを目指す東岸の仏徳山を見上げている。すなわち無意識ではあるが、向上の道にいざなわれることになる自分を予期している。

- 高坂麗奈が縣まつりの晩に黄前をまねく仏徳山展望台は、まつりでにぎわう西岸を見下ろす東岸の神聖な場所であり、高坂の語る内容とも呼応する。

宇治信仰仮説が新たに説明するもの 宇治信仰仮説が説明するのはこれにとどまらない。宇治信仰仮説の柱の一つである「第2の線」すなわち山地と平地の境界線と、響け!ユーフォニアムに描かれる場所とを突き合わせてみると、新たに次のようなことが説明できることがわかる。

- 1) モデルとしての莵道高校

-

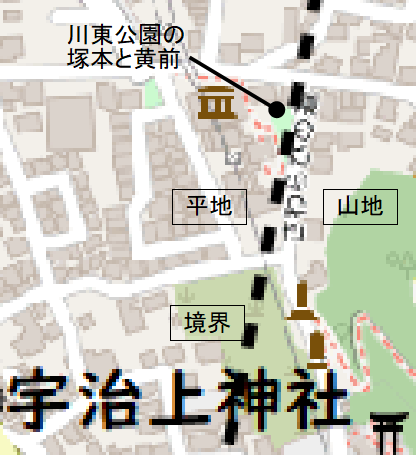

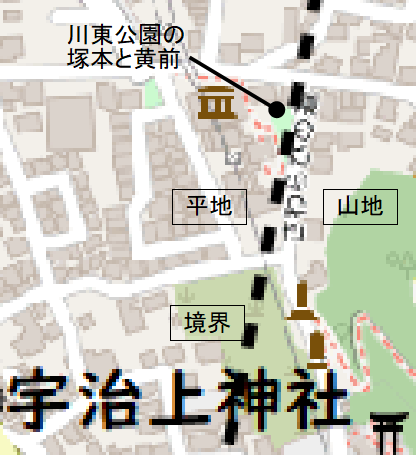

「響け!ユーフォニアム」の映像作品化に際して、北宇治高校のモデルとして羽戸山団地に近い莵道高校が選ばれている(音楽室のみ東宇治高校の音楽室)。莵道高校の位置は、第2の線の山地側(右図)である。

なぜ、この高校が選ばれたのだろうか。その理由として宇治信仰仮説を持ち出すならば次のようになる--- 原作小説では、北宇治高校は六地蔵駅が最寄りとなっているが、そこは山地側ではないので鍛錬と飛翔の場ということにならない。響け!ユーフォニアムを、若人達の鍛錬と飛翔の物語として映像化するためには、少なくとも学校内の描写に関しては、第2の線の山地側にあり、平地から坂をのぼりきった「山」にある莵道高校をモデルとするのがふさわしい、と。

もう一つ付け加えるならば「莵道」の名前も選択に影響した可能性があろう。1章3節4)で言及したように、「莵道」とは日本書紀にも現れる宇治川の由緒正しい表記である。また宇治神社の兎は、「兎は小さいけれど龍のように空を舞わんと志す存在」であることを想起させている。してみると莵道高校という名は、はからずもそうした宇治の精神を体現するものである---宇治の若人達を兎にたとえ、若人達がたくましく成長して鳥に、そして龍のように大空に飛翔してゆく、鍛錬の場なのである。

余談だがTVシリーズ、劇場版のいずれでも、北宇治高校に入ったところのブロンズ像は、女性が鳥たちを送り出す姿として描かれている。さらに、その像から鳥の群れが飛び去る描写もある。宇治信仰仮説の目には、そのブロンズ像の姿は、「善女龍王が、宇治の若人達を向上の道に導き、鳥---すなわち龍---に成長した彼らを広い大空に送り出す姿」と映るのである。

莵道高校をモデルとしたことにより、平地から山地に上り鍛錬するという、物語の映像化にふさわしい舞台が確立する。高校の敷地内の階段や、通学路(現実には羽戸山団地)の坂道という観点で各映像作品の冒頭と結末を検討してみると、表2.1のようになる。舞台がストーリーテリングに活用されていると言えるのではないか。「登校」「下校」という当たり前の描写に、「山地側は厳しい鍛錬の場」「平地側は穏やかな交友の場」という世界観が重ねられている。

表2.1 各映像作品の冒頭・結末における、「敷地内の階段・通学路の坂道」の描写

| 映像作品 | 冒頭 | 結末 |

|---|

| TVシリーズ1期 |

階段下の久美子を、あすかの吹部が演奏で迎え入れる | 京都コンサートホール |

| 劇場版「ようこそ」 |

大吉山北中の「地獄のオルフェ」

階段下の久美子を、あすかの吹部が演奏で迎え入れる | 京都コンサートホール |

| TVシリーズ2期 |

| 階段をおりるあすかを、高校に残る久美子が見送る |

| 劇場版届けたいメロディ |

文化祭の高校 | 階段をおりるあすかを、高校に残る久美子が見送る |

| 劇場版リズと青い鳥 |

階段をあがり音楽室に入っていく希美とみぞれ | 階段をおり通学路をおりていく希美とみぞれ |

| 劇場版誓いのフィナーレ |

通学路の坂をのぼる登場人物達

階段下の新入生を、吹部が演奏で迎え入れる | ロームシアター京都 |

- 2) 宇治神社

-

映像作品(TVシリーズ1期1話後半)において、滝が最初に出現する場所は、宇治神社である。

舞台装置論によれば、東岸は聖なる場所、高みを目指す場所であるから、若人達を厳しく指導する滝が宇治川東岸にある宇治神社に最初に出現したことは自然である。

宇治信仰仮説によってもやはり、滝の最初の出現の場所として宇治神社は唯一無二だったと結論される。その過程はこうだ。

宇治信仰仮説では、「山から流れ下る宇治川を、神のおわす山地からこの宇治の平地に降り立つ聖なる龍に見立ててあがめる信仰があった」とする。それゆえ、古代の人々は、山地と平地の境界線と宇治川との交点を見出し、龍たる宇治川はその境界地点に降臨するのだとして祭祀の施設をもうけた。それが宇治神社の鳥居である(1章5節-8節)。

続く2章5節において、滝とは水の龍、すなわち青き水の青龍であって、山地から平地に降臨する龍たる宇治川を人格化した存在だとした。

さすれば、龍たる滝の降臨する場所もまた、龍たる宇治川の降臨地点を祭祀する宇治神社でなければならなかったのである。

また別の観点も考え得る。2章4節において、宇治神社の兎は人を導く神の使いであることを原作小説に学んだわけだが、これは2章6節のアクトパル宇治=西笠取清瀧宮の検討の過程で「指導者・滝は音楽の龍神の使い」と考えたことに符合し、その意味でも、宇治神社こそ、唯一無二の滝の最初の出現場所なのである。

もし、映像化に際して滝の出現場所が宇治神社に改変された理由として、宇治信仰仮説のような地元の古くからの信仰が以上のような形で考慮されていたとしたら面白かろう。

- 3) 船着き場

-

原作「ようこそ」p.92, TV1期4話前半、劇場版「ようこそ」21分付近において、宇治神社の鳥居のそばの船着き場で滝の指導能力を疑う発言をした塚本秀一に、宇治川上流側から自転車で通りかかった高坂麗奈が怒鳴りつける場面がある。ここでも山地・平地の位置関係が成立していることを示そう。

右図に示すように、この地点はまさに山地と平地の境界線上である。塚本秀一のいた船着き場は、東岸ではあるが、平地側。一方、宇治神社も上流側の道も山地側である。いうまでもなく滝は、眠れる若人を目覚めさせ向上にいざなうために遣わされた山側の指導的存在である。その滝の指導能力を塚本は疑ったのだ。山側から登場する、すでに覚醒した幼き青龍、高坂にこてんぱんに怒鳴りつけられるのは、宇治信仰仮説の位置関係からすれば必然なのである。激昂した高坂もいささか幼いとはいえ、山地側、宇治神社の前で滝を疑う発言をしてしまうとは、塚本も不用意であった。

- 4) 京阪宇治駅前

-

TV1期5話前半において、下校して同じ電車に乗り合わせた高坂麗奈と黄前久美子は、京阪宇治駅を出てぎこちなく会話する。そこで黄前はまたしても

「去年まで銅賞だったところがいきなり全国行けるとか、そんなのありえないよなあって思って」と口にしてしまう。また激怒されると動揺し「ああ、いや、ちがう、あああちがうの、そういうんじゃなくって、、、」と口走る黄前。しかしそんな黄前に高坂は「ふふ」「黄前さんらしいね」と微笑んで去ってゆく。

なぜ高坂は激怒しなかったのか。映像作品のストーリーとしては、高坂が「痛いところをついてくる」黄前に接近したいという想いをつのらせているから、ということになる。宇治信仰仮説はもう一つの説明を付け加える---この場所は宇治川東岸ではあるが、第2の線の平地側なのだ。するとこの場面は、山地の側の者である高坂が、黄前に接近したいがために平地側に出てきたと解釈できるのだ。だからこそ高坂は、自分にとって痛いことをずばりと言った黄前に「期待通りだ」と満足し喜んで、「じゃあアタシ、こっちだから」という言葉とともに山地の側に帰って行った。「こっち」は単に自宅の方角を言ったのではない。自分は厳しい自己鍛錬の道を歩む山地側の人間であるという宣言と解すべき、重い一言なのである。

この場面は原作にはなく、映像作品で新規に挿入されたものである。高坂が平地側に出現する、そう多くはないシーンである。そこには、宇治信仰仮説との呼応が感じられる。

- 5) 川東公園

-

原作「第二楽章前編」p.272 および 劇場版「誓いのフィナーレ」8分付近において、川東公園で黄前久美子と塚本秀一がデートする場面がある。原作小説では、黄前がキスの妄想をたくましくする珍しい描写がある。劇場版「誓いのフィナーレ」では二人はあろうことかボトルのジュースの回し飲みに及んでいる(間接キスじゃないか!)。いずれも、なんともおあつい場面である。

このような人間くささに満ちたやり取りが、向上を目指す厳しい鍛錬の場所であるはずの東岸の川東公園でなされているのは一見不思議に思われる。

ここで宇治信仰仮説を参照してみるとどうか。右図に示すように、実は山地と平地の境界はこの場所ではちょうどさわらびの道の上を通っており、川東公園はぎりぎり平地側なのである。塚本と黄前がここでデートすることももっともであり、仮に高坂があじろぎの道を通りかかったとしても、怒鳴りつけまではしなかったことだろう。

「山地と平地の対比」は映像作品において明確になった観がある。この川東公園の場面はその一例である。原作小説においてすでに人間くさい要素があった。映像作品で、間接キスのモチーフ---おそらくは原作「第二楽章前編」p.307の縣まつりの場面で塚本のケバブを黄前が一口かじるという描写から翻案されたもの---が加えられ、「人間くささ」が一段と強調されているのである。

- 6) 喜撰橋とキス未遂現場

-

劇場版「誓いのフィナーレ」では、塚本秀一は喜撰橋の上で黄前久美子に告白し(2分付近)、その後縣まつりの晩に喜撰橋の至近でキス未遂にいたっている(48分付近)。結果はというと、喜撰橋の告白に黄前は困惑し、いったんは交際に及ぶものの、結局はアクトパル宇治の合宿で「部活を優先する」と交際を解消している(74分付近)。キス未遂にいたっては、黄前は即座に塚本を傘で殴りつけて彼の行為を全否定し、仏徳山展望台に向かってしまう。

塚本のさんざんな結果について、宇治信仰仮説を持ち出して考えてみよう。右図に示すように、実は喜撰橋の付近は、宇治川の西岸ではあるが、向上を目指す山地の側なのである。さすれば、高坂に頭の上がらない俗な塚本と違って、すでに高坂の影響のもとで覚醒し向上の道を歩みはじめていた黄前にとって、山地側でそうした低俗な行為に出ることは許せるものではなくなっていたのであろう。交際の解消はアクトパル宇治でなされたが、2章6節で検討したようにアクトパル宇治は若人を向上にいざなう音楽の神の住まう本拠地である。したがってそこでの合宿中に黄前が「部活を優先する」と宣言したのは、実に納得感がある展開である。

さて、告白、キス未遂、交際解消のエピソードは、原作小説ではどうだっただろうか。告白(「ヒミツの話14ある冬の日に」p.266)の場所はおそらく観光センター付近であり、久美子は喜んで受け入れている。キス未遂は黄前・塚本の住むマンション(「第二楽章後編」p.92」)。交際解消もマンションのそばである(「第二楽章後編」p.381)。宇治信仰仮説の第2の線に関し、告白は平地側だが、キス未遂・交際解消は山地側か平地側かはっきりしない。

このように原作小説においては平地側であったりあいまいであったものが、映像作品においては、三つのエピソードともすべて山地側にそろえられている。映像作品では、これらのエピソードは山側で起きるべきであるといった判断がなされて、場所とストーリーが再構成されている観がある。

- 7) 太陽公園プール

-

物語に再三登場する太陽公園プールは、原作小説の文脈や映像作品の描写から考えて、現存する山城総合運動公園太陽が丘ファミリープールを指していると想定してよい。その位置は右図に示す通りである。山地と平地の境界(第2の線)のほぼ真上にあることになる。

宇治信仰仮説に従えば、山地の側の人間---厳しい自己鍛錬と向上の道をゆく人---も、平地の側の人間---仲間との暖かい交流を重ねて周囲を支える人---も、休息の日に立場を離れて集まって交流することができるアットホームな場所、という解釈を考えることができるだろう。実際、人との交流を好まないと思われた高坂が黄前の誘いに「行く!」と即答する場面がある。高坂にとって太陽公園プールは行くことが比較的たやすい場所なのである。

両者の共存する場所、という意味合いは他にも考えることができる。ファミリープールという現実での名称やその娯楽施設としての役割は平地側の概念であろうし、一方で「太陽公園」(現実では「太陽が丘」)という名称に含まれる「太陽」の名は、宇治信仰仮説においては「夏に宇治に到来する超越的な存在」という神聖な概念の象徴であり山地側の概念である。

宇治神社の鳥居も山地と平地の境界(第2の線)上であったが、宇治川東岸にあるそれが山地らしい静謐で厳しい雰囲気をたたえているのと対照的に、宇治川西岸にある太陽公園プールは平地らしい賑やかで和やかな雰囲気をたたえている、とみることもできるだろう。

結語 以上みてきたように、宇治信仰仮説、とくに神のおわす山地と衆生の住まう平地の境界線に注目してみると、舞台装置論と重なるようにして、「響け!ユーフォニアム」の場面の意味が解釈できるケースがあることがわかる。それは映像作品でとくに顕著になっている観がある。「響け!ユーフォニアム」の物語が繰り広げられる宇治神社周辺の宇治川一帯は、やはり、「舞台」なのだ。その設定に関して、宇治信仰仮説は詳細な解釈を与える可能性があると言ってよいだろう。

2.11 黄前・高坂の居場所

本節では、黄前・高坂のお気に入りの場所について、前節で検討した滝の初登場場所とも関連づけながら検討する。

黄前の居場所

「響け!ユーフォニアム」において黄前久美子がしばしば時を過ごすのが、宇治川西岸、井川揚水機場至近のベンチである(右図)。ファンが「久美子ベンチ」と呼ぶこの場所には、他にも黄前久美子の姉・黄前麻美子、塚本秀一、斎藤葵、加藤葉月といった人物が登場する。

「響け!ユーフォニアム」において黄前久美子がしばしば時を過ごすのが、宇治川西岸、井川揚水機場至近のベンチである(右図)。ファンが「久美子ベンチ」と呼ぶこの場所には、他にも黄前久美子の姉・黄前麻美子、塚本秀一、斎藤葵、加藤葉月といった人物が登場する。

宇治信仰仮説の観点で検討すると、久美子ベンチは、宇治川の西岸、人の住まう平地側に位置している。川べりの低い位置にあり、映像作品で描かれる内容も人間的なエピソードが多い。TV1期12話と番外編「かけだすモナカ」では久美子がユーフォニアムを練習しているが、これも、対岸の秀一のトロンボーンの音と入り混じる(番外編ではその音が宇治橋にいる葉月に届く)という人間模様の描写の一環である。

高坂の居場所 高坂のお気に入りの場所といえば、仏徳山展望台であろう。いつも通っているわけではないと本人は言うが(原作「ようこそ」p.196、TVシリーズ1期8話「おまつりトライアングル」後編での発言)、1年生・2年生の縣祭の晩、また2年生の夏の晩と、重要な節目で黄前を誘って上っている。

宇治信仰仮説の目で見ると、仏徳山展望台は、宇治川の東岸、神のおわす山地側に位置している。仏徳山の高い位置にあり、映像作品においても、それに呼応するように高坂が黄前に孤高の自己鍛錬の決意を示すおごそかな場面が多いといえる。この場所に二人以外の人物は一度も登場していない。

第3の線が告げる仏徳山の神聖さ ここで、1章5節から7節にかけて「第3の線」と呼ぶこととした宇治の自然暦について振り返っておこう。第3の線は、仏徳山山頂、宇治神社、朝霧橋、平等院、縣神社がなす直線であり、宇治の地において上古の昔より重要な意味をもっている。太陽がもっとも高くのぼり最盛を迎える夏至の日。日々の日の出を宇治神社の鳥居の背後に拝む縣神社参道の通年遥拝の歩みは、この日ついに縣神社に到着する。その場所で明け方に拝むのは、冬至に遥かかなた---偶然であろうが伊勢神宮の方位---を出発し、この日、至近の仏徳山に到着し仏徳山の後光となって輝く最盛の日の光である。神のおわす山地の、その西端の峰、仏徳山の山頂は、龍が統べるこの宇治の地をあまねく見下ろす、神聖なる地点である---宇治の古からの信仰を、社寺の配置そのものが物語っている。

自然暦の直線上にある二地点 第3の線を想起すると、久美子ベンチも仏徳山展望台も、宇治神社(滝が初めて登場する場所)を含む第3の線に沿った位置にあることに気付く(図)。久美子ベンチは完全に線上であり、仏徳山展望台も仏徳山山頂にほど近い。高坂の居場所を仏徳山山頂としなかったのはなぜか。常識的には、宇治市街や空を見晴らすことができ、すわるところの整備された展望台のほうが、山頂よりも物語の舞台として自然だから、といったところだろう。しかし宇治信仰仮説を参照すると、神聖である山頂を直接描写することがはばかられたから展望台とした、という解釈も想起されるのである。

滝の初登場の場面が示す滝の神性 ここで、映像作品において滝が初登場する場面(TV1期1話後半)での2つの要素---おみくじと音楽---を思い出してみよう。

まず、おみくじである。第3の線上にある宇治神社に登場して、おみくじの順位をすらすらとそらんじる滝はなんと言ったか。「上から、大吉、」と言っている。仏徳山の通称、大吉山。その大吉山は至高であると、つまり仏徳山は神聖であると、滝は、はじめて登場した場面の第一声で宣言しているのだ。

次に、音楽である。滝はこの場面で大吉山北中吹奏楽部の演奏する「地獄のオルフェ」を聴いている。常識的に解釈すれば、高校への赴任にあたって、この演奏を行った生徒が少しは北宇治高校吹奏楽部に来ますようにとでも願っていたのだろう。だが筆者は、映像化に際してこの曲に変更がなされたことにも、滝の登場場所の選択と整合するさらに深い理由があり、それは響け!ユーフォニアムの世界観の核心と結びついていると考えている。これについては3章で述べることにする。

おみくじと音楽。この2つの要素は、この場面が宇治神社という「龍の降臨地点」であることとあいまって、滝が龍神の使者であることを示しているのではないか。2章5節1)では、滝を若く猛き青龍と見立てる理由として、青い水の龍という解字のみをあげていたが、滝の初登場のこの場面は、その見立てをより確かなものにするのではないだろうか。

二人の居場所の意味 黄前の居場所である久美子ベンチにすわると、高坂の居場所である仏徳山展望台を真正面上方にみることになる。

舞台装置論はここに、平凡である黄前が、西岸の俗な低い場所から、東岸の聖なる高い場所を見上げ、やがてそこを居場所とする高坂に招きあげられるという構図を見出した。

宇治信仰仮説はその構図に、久美子ベンチは人の住まう平地であるがゆえに俗、仏徳山展望台は龍の神のおわす山地であるがゆえに聖という解釈を付け加える。そしてそのそれぞれに、人々を支え導くことになる未だ無自覚の黄龍・黄前と、自己研鑽を極め世界に飛翔する既に覚醒した青龍・高坂が配されているのだという見方を提供する。

宇治信仰仮説はさらに、二人の居場所が平等院至近のあのベンチと仏徳山展望台であることの必然性を明らかにする。この二つは「第3の線」の上にある---夏至の朝、仏徳山に到着した太陽の神聖な光が、仏徳山山頂・展望台から久美子ベンチを一直線に照らすのだ。久美子ベンチにいる者は、真正面上方の仏徳山展望台から神聖な光を浴びて覚醒し、自己研鑽と飛翔の道へといざなわれるのだ。それは、ふたつの場所の中間に位置する宇治神社によって定められた道である。まるで映画「2001年宇宙の旅」のモノリスのように。

2章2節で、偉大なる「何か、善きもの」の到来に言及した。夏至に仏徳山に到着する太陽こそが、龍の神をも統べる、真に偉大な善きものであるのかもしれない。

黄前・高坂二人の居場所が、宇治の仏徳山の信仰を象徴するこの直線上に選ばれている---それは、宇治にまつわる伝承や信仰が「響け!ユーフォニアム」の基層に取り入れられて物語の舞台となっていることの一例ではないか。筆者は、つい、そんな、検証しようもない想像をたくましくするのである。

2.12 黄前・高坂の自宅

黄前の自宅

黄前の自宅は宇治川の西岸、平等院の南側に位置するマンションである。この設定は原作小説・映像作品とも一貫している。原作小説では「平等院通りから伸びるあじろぎの道は、宇治川沿いに作られており、これをたどっていくと久美子の住むマンションへと行き着くことができる。」とある(原作「ようこそ」p.27)。映像作品ではTV1期1話からマンションの外観が描かれ、位置がより明確に特定されている。

映像作品ではさらに、黄前の自宅の部屋番号が305号室であることも描出されている(塚本の部屋番号の描写はない)。

黄前の自宅は宇治川の西岸、平等院の南側に位置するマンションである。この設定は原作小説・映像作品とも一貫している。原作小説では「平等院通りから伸びるあじろぎの道は、宇治川沿いに作られており、これをたどっていくと久美子の住むマンションへと行き着くことができる。」とある(原作「ようこそ」p.27)。映像作品ではTV1期1話からマンションの外観が描かれ、位置がより明確に特定されている。

映像作品ではさらに、黄前の自宅の部屋番号が305号室であることも描出されている(塚本の部屋番号の描写はない)。

宇治信仰仮説の観点では、黄前・塚本の自宅が山地と平地の境界(第2の線)のどちら側に位置するかが関心事である。原作小説ではマンションの位置はあいまいで、山地側か平地側かは不明である。映像作品では、建物の描写から右図のような位置が想定され、ほぼ境界線上だとわかる。ただ、黄前の305号室および塚本の部屋が境界線のどちら側になるかは不明である。

高坂の自宅 高坂の自宅の位置は、原作小説の記述に基づくと、図の上方、紫色の網掛けを施した付近だと推定される。検討の過程を以下に示す。

- 「最終楽章前編」p.287の記述より、源氏物語ミュージアムから高坂の自宅までは歩いて約5分の距離だとわかる。

- 続いて、自宅として考えにくい方角として、ミュージアムの南側半分および北西側を除外する。まず、麗奈は黄前の自宅の位置を知っているから、もし仮に高坂の自宅がミュージアムよりも南---宇治上神社付近ないし京阪宇治駅南東側付近---だったならば、黄前を無駄に歩かせることになるミュージアムではなく宇治神社の鳥居ないし宇治橋東詰付近を待ち合わせ場所としたはずである。よって南側は除外できる。また、ミュージアムの北西側に5分も歩くとJR奈良線の線路であるし、ここは「城下町を眺める三階の出窓」が成り立つ立地ではない。したがって北西側も除外できる。

- すると残る候補はミュージアムの北側ないし北東側であり、北東側の可能性が高いと筆者は推測している(2022年5月現在)。その過程はこうだ。まず、北側は山すそに一戸建がならぶ住宅地であり、その中に高坂の邸宅があるという設定は成立しそうである。また北東側、仏徳山を2,3分ほど上った中腹に「城のような邸宅」があるという可能性もある。黄前の自宅同様、現実には林である場所に架空の建物を想定するのはありうることだ。どちらの可能性が高いか。原作小説「ようこそ」p.92に「宇治上神社の近く」という発言がある。北側の住宅地はあまり宇治上神社に近いとは言えまい。すると北東側の仏徳山中腹の可能性が高いことになる。

なお、原作小説に基づくこの推定と、これまでに公開された映像作品の描写は整合している。

高坂の自宅に関する記述・描写は乏しく、宇治信仰仮説の関心事である「山地と平地の境界線のどちら側に存在するか」は2022年5月時点で得られる情報では判断できない。今後の映像作品での描写により自宅位置が明確になり議論が前進することが期待される。なお、以上の検討にあたって参照した記述・描写を表2.2に示す(作品の発表の順)。

表2.2 原作小説・映像作品における、高坂の自宅に関する記述・描写

| 発表年月 | 作品 | 記述箇所 | 記述内容 |

|---|

| 2013年12月 |

原作小説

「ようこそ」 |

p.92 |

高坂「アタシ、この近くに住んでるから。宇治上神社の近く」(宇治神社船着き場で、トランペットケースを持って) |

| 2015年4月 |

TV1期 |

4話前半 |

高坂「アタシの家、この近くだし」(宇治神社船着き場で) |

| 5話前半 |

高坂「じゃあアタシ、こっちだから」(京阪宇治駅前交差点で、源氏物語ミュージアム方向へ) |

| 2016年4月 |

劇場版

「ようこそ」 |

21分付近 |

高坂「アタシの家、この近くだし」(宇治神社船着き場で) |

| 2019年5月 |

原作小説

「最終楽章前編」 |

pp.286-295 |

黄前が高坂の自宅を訪問する際の記述抜粋

- 久美子は住宅地のほうへ向かって歩く。麗奈とは源氏物語ミュージアムの前で落ち合う約束をしていた。

- (黄前)「大吉山の方から来たから全然。麗奈の家、どっち?」

- (高坂)「こっち。ここから歩いて5分ぐらい」

- 城だ、というのが麗奈の住む家に対して最初に抱いた印象だった。とにかく真っ白な外壁に、凝った細工で装飾された鉄製の門。深い青色の屋根の下にはお洒落なベランダが存在し、カフェのようなテーブルが設置されている。三階の出窓は城下町を眺めるプリンセスがいたとしてもなんら違和感のないデザインだ。

- (途中まで送る)宇治上神社へ続く参道は、石製のタイルが敷かれている。左手にある大吉山への入山口を横目に、久美子たちは足を動かし続ける。

|

| pp.374-377 |

塚本が高坂の帰宅に付き添う際の記述抜粋

- (塚本)わざわざ遠回りをしてまで宇治橋を歩こうとしている。

- (塚本)宇治橋をちょうど渡り終えるか終えないかというタイミングで、不意に正面からまばゆい光を浴びせられた。

- (高坂)「いまから家へ帰るところ。ピアノのレッスンがさっき終わったから」

- (塚本)「はぁ?親は迎えに来うへんのか」

- (高坂)「これぐらいの距離で迎えなんて必要ないでしょ」

- 一本道の向こう、行先はふたつに分かれている。

|

黄前・高坂の自宅の位置関係 本節冒頭の図を眺めてあらためて感じるのが、黄前・高坂の自宅がともに、あいまいさはあるものの、山地と平地の境界線(第2の線)のほど近くにあるという事実である。しかもそれらは、宇治神社の鳥居という宇治の原点に関して対称的な位置にある(黄前の側が短いけれども)。

前節で、二人の居場所---久美子ベンチと仏徳山展望台---がいずれも仏徳山山頂からの夏至の日の出の線(自然暦、第3の線)のほど近くにあり、宇治神社に関し対称的な位置にあるということを述べたが、自宅も同様なのである。

二人の自宅・居場所の配置 黄前・高坂いずれの自宅も、平地側であるか山地側であるかは判断しがたい。しかし、自宅からほど近いそれぞれの居場所については、黄前の居場所である久美子ベンチは人の住まう平地に、高坂の居場所である仏徳山展望台は神のおわす山地に属している。

これをどう解釈するか。筆者の根拠なき妄想を開陳しておこう。黄前・高坂ともいまだ幼く養われる身である。したがってその場所である自宅は、いまだ平地側とも山地側ともつかない位置である。しかし、家を出て独り立ちする未来にむけた準備の場所である「居場所」についてはすでに黄前が平地側、高坂が山地側とはっきりしている。これはそれぞれの初期の状態---黄前はいまだ無自覚であるが高坂はすでに覚醒している---であろう。そして、前節の「二人の居場所の意味」で示した通り、久美子ベンチにいる黄前は、仏徳山展望台にいる高坂に招きあげられ、鍛錬と飛翔の道にいざなわれることになる。

2.13 黄前と高坂の交流

本節では、これまでに検討した物語上の主要な場所を、黄前と高坂の交流の時系列に沿って検討する。浮かび上がってくるのは、やはり二人の交流の場面と時系列は山地と平地の境界(第2の線)に従っているように思われることと、それは映像作品においてより顕著であることである。

作品中の黄前と高坂の交流の場面 まず二人が学校の活動や登下校以外の場所、すなわち自宅付近および周辺地に出かけて会う場面を、原作小説・映像作品すべてにわたり公開の順に列挙して整理する。その結果を表2.3に示す。[2022.09.30註: 精査必要]

表2.3 原作小説・映像作品における、黄前・高坂の交流の一覧

| 発表年月 | 作品 | 記述の箇所 | 学年 | 物語での時期 | 場所 | 記述内容 |

|---|

| 2013年12月 |

原作小説

「ようこそ」 |

p.92 |

1 |

春 |

宇治神社船着き場 |

黄前・塚本、滝の能力を疑う 通りかかった高坂激怒 |

| 2013年12月 |

原作小説

「ようこそ」 |

p.193 |

1 |

6月5日

縣まつりの晩 |

宇治神社鳥居

仏徳山展望台 |

待ち合わせ

高坂が愛の告白 |

| 2015年3月 |

原作小説

「熱い夏」 |

pp.113-121 |

1 |

8月12日

花火大会 |

宇治神社鳥居

朝霧橋・塔の島 |

待ち合わせ

高坂ブルーハワイ 花火を見る |

| 2015年3月 |

原作小説

「熱い夏」 |

pp.134 |

1 |

8月 |

太陽公園プール |

高坂、黄前、加藤. 中世古、田中、傘木 |

| 2015年4月 |

原作小説

「最大の危機」 |

pp.288-293 |

1 |

秋 |

仏徳山展望台 |

滝先生の奥さんの死を知った高坂、黄前と会話 |

| 2015年4月 |

TV1期 |

4話前半 |

1 |

春 |

宇治神社船着き場 |

黄前・塚本、滝の能力を疑う 通りかかった高坂激怒 |

| 2015年4月 |

TV1期 |

6話前半 |

1 |

縣まつり前、晩 |

京阪宇治駅前の交差点 |

黄前の失言に高坂微笑む |

| 2015年4月 |

TV1期 |

8話後半 |

1 |

6月5日

縣まつりの晩 |

宇治神社鳥居

仏徳山展望台 |

待ち合わせ

高坂が「愛の告白」、二重奏 |

| 2015年4月 |

TV1期 |

12話後半 |

1 |

夏 |

京阪宇治駅前 |

忘れ物を取ってきた黄前が高坂を呼び出し会話、ユーフォ好き!宣言 |

| 2016年4月 |

劇場版

「ようこそ」 |

21分付近 |

1 |

春 |

宇治神社船着き場 |

黄前・塚本、滝の能力を疑う 通りかかった高坂激怒 |

| 2016年4月 |

劇場版

「ようこそ」 |

41分付近 |

1 |

6月5日

縣まつりの晩 |

宇治神社鳥居

仏徳山展望台 |

待ち合わせ

高坂が「愛の告白」、二重奏 |

| 2016年10月 |

TV2期 |

1話後半 |

1 |

8月

花火大会の夜 |

宇治神社鳥居

朝霧橋・塔の島・喜撰橋 |

待ち合わせ

高坂ブルーハワイ、黄前クロワッサンたいやき 花火を見る |

| 2016年10月 |

TV2期 |

2話前半 |

1 |

8月 |

太陽公園プール |

高坂・黄前 |

| 2016年10月 |

TV2期 |

8話後半 |

1 |

9-10月 |

黄前宅 |

高坂、風邪をひいた黄前の見舞い |

| 2016年10月 |

TV2期 |

11話前半 |

1 |

秋 |

仏徳山展望台 |

滝先生の奥さんの死を知った高坂、黄前と会話 |

| 2016年10月 |

TV2期 |

11話後半 |

1 |

秋 |

霊園

天ケ瀬ダム |

高坂・黄前、自転車でお墓参り

高坂トランペット演奏 |

| 2017年9月 |

原作小説

「第二楽章前編」 |

pp.313-321 |

2 |

6月5日

縣まつりの晩 |

仏徳山展望台 |

黄前リンゴ飴ミカン飴持参 高坂将来への不安 リズと青い鳥 オーボエソロ演奏 |

| 2017年10月 |

原作小説

「第二楽章後編」 |

pp.98-113 |

2 |

8月

盆 |

京都駅八条口ショップ

フードコート |

高坂・黄前 そろいの水着を買う

クレープ ベン図とド・モルガン |

| 2017年10月 |

原作小説

「第二楽章後編」 |

pp.113-115 |

2 |

8月

盆・花火大会 |

JR宇治駅前 |

屋台で高坂タコせん、黄前オムレツフランク |

| 2017年10月 |

原作小説

「第二楽章後編」 |

pp.115-122 |

2 |

8月

盆 |

黄前宅 |

高坂が訪問、お泊り 冷やし中華/冷麺 |

| 2017年10月 |

原作小説

「第二楽章後編」 |

p.122 |

2 |

8月

盆 |

太陽公園プール |

高坂 黄前(会話の記述はない) |

| 2018年4月 |

原作小説

「ホントの話」 |

p.23 |

2 |

夏休み

京都大会の後 |

川島宅 |

高坂・黄前・加藤・川島集まって宿題 |

| 2019年4月 |

劇場版

「誓いのフィナーレ」 |

49分付近 |

2 |

6月5日

縣まつりの晩 |

仏徳山展望台 |

高坂・黄前 会話 高坂独奏 |

| 2019年4月 |

劇場版

「誓いのフィナーレ」 |

71分38秒付近 |

2 |

8月 |

太陽公園プール |

高坂・黄前 将来の会話 |

| 2019年5月 |

原作小説

「最終楽章前編」 |

p.286 |

3 |

6月5日

縣まつりの晩 |

高坂邸宅 |

黄前が訪問、練習 |

| 2019年7月 |

原作小説

「最終楽章後編」 |

p.61 |

3 |

盆2日目 |

太陽公園プール |

高坂・黄前 水着ボトム交換 |

| 2019年7月 |

原作小説

「最終楽章後編」 |

p.181 |

3 |

関西大会前 |

宇治神社鳥居前の堤防 |

高坂「部長失格やな」黄前と衝突 |

| 2019年7月 |

原作小説

「最終楽章後編」 |

p.316 |

3 |

全国大会前 |

京阪宇治駅前 |

高坂・黄前 大好きのハグ |

| 2019年7月 |

原作小説

「最終楽章後編」 |

p.342 |

3 |

全国大会3日前 |

仏徳山展望台 |

高坂・黄前 二重奏 |

黄前・高坂の交流の分析 表2.3をもとに、交流の場面それぞれについて次の2点を検討した結果を表2.4にまとめる。

- 山地と平地の境界(第2の線)を考えたとき、山地を本拠とする高坂が平地側に出現している場合「高坂の越境」とする。同様に黄前が山地側に出現するのを「黄前の越境」とする。

- その場面が、原作小説・TVシリーズ・劇場版に存在するかどうかを確認する。

表2.4 黄前・高坂の交流の分析

| 学年 | 物語での時期 | 場所 | 記述内容 | 山地・

平地 | 高坂

越境 | 黄前

越境 | 原作 | TV | 劇場 |

|---|

| 1 |

春 |

宇治神社船着き場 |

黄前・塚本、滝の能力を疑う

通りかかった高坂激怒 |

境界*1 |

× |

× |

● |

● |

● |

| 縣まつり前、晩 |

京阪宇治駅前の交差点 |

黄前の失言に高坂微笑む |

平地*2 |

〇 |

× |

- |

● |

- |

6月5日

縣まつり |

宇治神社鳥居

仏徳山展望台 |

待ち合わせ

高坂が愛の告白 |

山地*3 |

× |

〇 |

● |

● |

● |

| 夏 |

京阪宇治駅前 |

忘れ物を取ってきた黄前が高坂を呼び出し会話

ユーフォ好き!宣言 |

平地*2 |

〇 |

× |

- |

● |

- |

8月12日

花火大会 |

宇治神社鳥居

朝霧橋・塔の島

喜撰橋 |

待ち合わせ

高坂ブルーハワイ

花火を見る |

山地

平地*7

山地

|

〇 |

〇 |

● |

● |

- |

| 8月 |

太陽公園プール |

高坂、黄前、加藤. 中世古、田中、傘木 |

境界*4 |

× |

× |

● |

● |

- |

| 9-10月 |

黄前宅 |

高坂、風邪をひいた黄前の見舞い |

境界*5 |

〇 |

× |

- |

● |

- |

| 秋 |

仏徳山展望台 |

滝先生の奥さんの死を知った高坂、黄前と会話 |

山地*3 |

× |

〇 |

● |

● |

- |

| 秋 |

霊園

天ケ瀬ダム |

高坂・黄前、自転車でお墓参り

高坂トランペット演奏 |

山地*8 |

× |

〇 |

- |

● |

- |

| 2 |

6月5日

縣まつりの晩 |

仏徳山展望台 |

黄前リンゴ飴ミカン飴持参 高坂将来への不安 リズと青い鳥 オーボエソロ演奏 |

山地*3 |

× |

〇 |

● |

- |

● |

8月

花火大会 |

京都駅八条口ショップ

フードコート |

高坂・黄前 そろいの水着を買う

クレープ ベン図とド・モルガン |

平地*6 |

〇 |

× |

● |

- |

- |

8月

花火大会 |

JR宇治駅前 |

屋台で高坂タコせん、黄前オムレツフランク |

平地*9 |

〇 |

× |

● |

- |

- |

| 8月 |

黄前宅 |

高坂が訪問、お泊り 冷やし中華/冷麺 |

境界*5 |

〇 |

× |

● |

- |

- |

| 8月 |

太陽公園プール |

高坂 黄前 |

境界*4 |

× |

× |

● |

- |

● |

夏休み

京都大会の後 |

川島宅 |

高坂・黄前・加藤・川島集まって宿題 |

平地*5 |

〇 |

× |

● |

- |

- |

| 3 |

6月5日 縣まつり |

高坂邸宅 |

黄前が訪問、練習 |

境界*5 |

× |

〇 |

● |

- |

- |

| 盆2日目 |

太陽公園プール |

高坂・黄前 水着ボトム交換 |

境界*4 |

× |

× |

● |

- |

- |

| 関西大会前 |

宇治神社鳥居前の堤防 |

高坂「部長失格やな」黄前と衝突 |

境界*1 |

× |

× |

● |

- |

- |

| 全国大会前 |

京阪宇治駅前 |

高坂・黄前 大好きのハグ |

平地*2 |

〇 |

× |

● |

- |

- |

| 全国大会3日前 |

仏徳山展望台 |

高坂・黄前 二重奏 |

山地*3 |

× |

〇 |

● |

- |

- |

凡例:〇-越境あり ×-越境なし ●場面あり -場面なし

原作・映像作品の対応のまとめ ここで、表2.4の理解のため、原作小説・映像作品(TVシリーズ、劇場版)の対応について整理しておく。

- TVシリーズ1期・劇場版「ようこそ」は、原作小説「ようこそ」に対応している。

- TVシリーズ2期・劇場版「届けたいメロディ」は、原作小説「熱い夏」「最大の危機」に対応している。

- 劇場版「リズと青い鳥」は原作小説「第二楽章前編」「第二楽章後編」に対応している。

- 劇場版「誓いのフィナーレ」も、原作小説「第二楽章前編」「第二楽章後編」に対応している。

- 上記の映像作品にわたって、原作小説「ヒミツの話」のエピソードの多くが拾われている。

- 2023年公開予定の中編アニメーション「アンサンブルコンテスト編」は、原作小説「ホントの話」に対応すると予想される。

- 2024年公開予定のTVシリーズ「黄前3年生編」は、原作小説「最終楽章前編」「最終楽章後編」に対応すると予想される。

場所ごとの検討 表2.4のそれぞれの場所について、山地/境界/平地と越境の判断理由を説明しつつ、宇治信仰仮説に照らした際の解釈を補う。

- 宇治神社鳥居前(*1) 2章10節内「宇治信仰仮説が新たに説明するもの」項の3)"船着き場"で言及した通り、山地と平地の境界線はちょうどこの地点を通っているので、「境界」と判断し、双方越境せずとしている。

1年生春の場面では、上流から登場する高坂は境界線の山地側、船着き場に座っている黄前は平地側にいる。3年生関西大会前の場面では、小説であるがゆえに二人の位置関係は不明で、2024年TVシリーズでの描出が待たれる。興味深いのは縣まつりの際の「10分遅刻」も含めいずれの場面でも高坂が黄前に怒りを表していることである。筆者の妄想によるならば、山地側の高坂は、山地の表玄関とも言える神聖な宇治神社の鳥居の前では多分に優位にあって、平地側から来た黄前に対して強く出てしまう---そのような印象がある。宇治神社鳥居前は実に対立的な境界なのだ。

- 京阪宇治駅前(*2) 2章10節内「宇治信仰仮説が新たに説明するもの」項の4)"京阪宇治駅前"で言及した。宇治川東岸ではあるが平地側であるこの場所のエピソードはいずれも、黄前の行動を高坂が受け止めるという点が共通している。高坂は、失言を微笑んで受け止め、ユーフォが好きだという宣言を受け止め、そして大好きのハグを受け止めるのだ。この場所では平地側の者である黄前が優位であり、入り込んだ立場の高坂は守勢に回っているといえるだろう。なお3章ではこの解釈を補強するもう一つ重要な要素について言及する。

- 仏徳山展望台(*3) 2章11節内「高坂の居場所」項で言及した。いうまでもなく山地、しかも界隈でもっとも高い神聖な場所である。この神聖な場所のエピソードはいずれも、高坂が黄前を迎え入れて語りかけ、黄前が受け止めるという点が共通している。ただしその内容の変化はどうだ。愛の告白と称する特別になる宣言、滝の奥さんの死を知った際の動揺の訴え、将来への不安、離別の寂しさの吐露。高坂は、幼いが故の危うい強さからはじまり、自己の弱さを悟り、ゆえに不安を覚え、そして離別の寂しさに涙するまでに豊かな人間らしさを獲得していったのだ。それは黄前との交流が高坂にもたらした成長である。

- 太陽公園プール(*4) 2章10節内「宇治信仰仮説が新たに説明するもの」項の7)"太陽公園プール"で言及した。これもまた山地と平地の境界線上にあるので双方越境せずとしている。

宇治神社鳥居前が対立的な境界なのとは対照的に、太陽公園プールは賑やかで和やかな友好的な境界であって、高坂・黄前も友情を深めることになる。特に3年生の時には水着のボトムを交換するという親密ぶりが描かれ、山地(太陽)と平地(プール)の共存する太陽公園プールのエピソードとしてまことにふさわしい印象がある。

- 自宅(*5) 自宅は特例的に扱う。

伏見稲荷付近の川島宅は、山地と平地の境界による判断が有効かどうか定かでない。特例的に、「友人の自宅を訪問することは黄前にとってはよくあることで越境ではない、そうした経験のなかった高坂にとっては越境と考えるべき」と判断した。

黄前・高坂いずれの自宅も、平地側であるか山地側であるかは判断しがたく、おおよそ山地と平地の境界線にほど近いことから「境界」とした(2章12節)。一方で、高坂が黄前宅を訪問することは、黄前の本拠にまで入りこむということであるから越境と考えるべきと判断した。逆も同様である。

高坂が黄前宅を訪問する時期は、TVシリーズでは1年生(TV2期8話後半、2016年11月初放映)、原作小説では2年生(第二楽章後編、2017年10月刊行)である。原作小説にもともとなかった相手の家の訪問というモチーフが、映像作品で先に導入され、のちに原作小説に取り込まれたものかもしれない。

これと対となる、黄前が高坂邸宅を訪問するエピソードは原作小説3年生編で描かれている(最終楽章前編、2019年5月刊行)。2024年の映像化(TVシリーズ)で高坂邸宅の位置が明らかになるのが待たれる。

- 京都駅八条口ショップ(*6) 山地と平地の境界が京都駅付近まで有効であるかは定かでないが、町中の平地の楽しい商業地は黄前にとっては自陣、高坂にとっては越境であろうと判断した。

- 花火大会(1年生)(*7) 1年生の黄前・高坂の邂逅の祝祭である。原作小説から既に、高坂が黄前とともに朝霧橋をへて塔の島を歩き喜撰橋のたもとで二人で花火をみる描写がある。宇治神社鳥居は山地側、朝霧橋・塔の島は平地側、喜撰橋は山地側である。鳥居では「10分遅刻」と主導権をもっていた高坂が、一転して黄前に導かれて平地・塔の島に入り、そこで「ブルーハワイ」を食する。高坂はそれまで祭りを見下していたわけで、この庶民的な買い食いは平地に越境した高坂の衝撃的なまでの変化を物語っている。

そして山地側、喜撰橋のたもとに座る二人。黄前の導きによってここまで来ることができた高坂である。高坂の展望台への招きにより向上の道の入口に立った黄前である。西岸の黄前と東岸の高坂が、引かれあい、互いから学びとり共に成長する無二の親友となって今両岸から中央に出てきて一ところに居る。そんな二人の関係成就を喜び祝うかのように、雄大なスターマインが中央の宇治川の空に花開くのだ。この場面の映像の神々しさはしばしば語られるが、宇治信仰仮説によればそれは当然である。平地の人と山地の神との出会いにして、かつ、支え導く西岸の黄龍と、飛翔する東岸の青龍---五神にいう二神龍---の合一成就の瞬間なのであるから。宇治川の祝祭の打ち上げ花火は、若人達を飛翔へ導く龍神の使いたる宇治川自身の歓喜であり祝福なのだと言えるだろう。なお、3章ではこの解釈を補強するもう一つの要素にも言及する。

- 霊園と天ケ瀬ダム(*8) 黄前と高坂が自転車で宇治川上流側の天ケ瀬ダムに向かうエピソードは、原作小説には全編を通じ存在せず、映像作品にのみ存在する(TV2期11話後半で公開)。これらの場所は当然山地側であるが、宇治信仰仮説に基づくとさらに深い解釈が成り立ちうる。それはこうだ---

このエピソードは、幼い黄龍・青龍が、自らの力で龍の神のおわす山地へと分け入ってゆく描写に他ならない。天ケ瀬ダムは「天」の名を持つ結界であって、龍の神のおわす山地と人界を隔てる存在である。龍たる宇治川はこの門を通って山地から平地へと降臨してゆくのだ。さればこそ人間は---とりわけ龍のいざないに応じた者は---もっとも龍の神の地に近いこの場所で永遠の眠りにつく。音楽の道なかばで命を燃やし尽くした滝の妻もそうした一人だ。

黄龍・青龍と言えど未だ幼い二人が上って行けるのは、この「聖なる山地への道半ば、人の入りうるところ」まで。ダムという天の結界をこえ龍の神のおわす笠取の山地まで自力で分け入ることはかなわない。自転車とは幼い二人が今発揮しうる精一杯のささやかな飛翔の力の象徴なのだ。

その最終地点で、小さな高坂が、宇治川の真上に立ち、巨大なダムの結界に対峙して高らかに奏でるトランペットは、滝の妻に対する「我、求道の志を受け継がん」という鎮魂であり、そしてまた「我ここに到達せり、宇治の善龍の意思に従い飛翔の道を歩む」と結界の向こう側の山の龍神に宣言する、幼き青龍の渾身の咆哮でもあるのだ。その曲、龍の神の使い・水の龍・滝から授かった「孤高のトランペット」。青龍の系譜につらなる高坂なのである。

- 花火大会(2年生)(*9) 2年生の花火大会の場面は原作小説のみに存在し、JR宇治駅そばの屋台で高坂がタコせんを買い食いするという誠に庶民的な姿が描かれる。ここは当然に平地側であり高坂は越境している。そこでの、この余裕。高坂が1年間で黄前から多くを学び、孤高な自己鍛錬の道を歩みながらも、同時にあたたかい人間性を身につけてきた、そうした全人的な成長ぶりが示されていると言えるだろう。

以上をみると、宇治信仰仮説にいう「山地と平地の境界線」が何らかの形で物語の構築の基層に存在している可能性を、改めて感得せずにおれない。まず、山地と平地の境界線上に宇治神社鳥居前と太陽公園プールが実在し、かつ黄前と高坂の自宅もまたその線付近に設定されていて、それらが物語の重要な場所として登場してくるという事実に驚いてよいだろう。しかも、宇治神社鳥居前は対立的、太陽公園プールは友好的なエピソードが集中している。これは偶然ではありえない。意図をもって対比されていると考えるべきであろう。いずれも原作小説から存在する設定である。

また、山地である仏徳山展望台は高坂が行動し黄前が受け止める場、平地である京阪宇治駅前は黄前が行動し高坂が受け止める場であり、いずれも、高坂・黄前の人物造形と山地・平地の区分とがよく整合している。

仏徳山展望台は原作小説の時点から重要な場面を構成している。一方、京阪宇治駅前は、先に映像作品(TV1期6話前半、2015年11月初放映)で取り上げられ、のちに原作小説(最終楽章後編、2019年7月刊行)でその意図を汲む形で取り入れられている。京都アニメーション側に先に対称性を構成する意図があったことになる。

交流の進展に関する検討 今度は、黄前と高坂の学外での交流が進展してゆく過程を時系列に沿ってたどってみよう。

まず1年生編に関し、映像作品化の際に場面の数が増え、かつそれにより構成が整えられていることを指摘したい。場面の数をみてみると、原作小説では5場面だったものが、TVシリーズでは9場面とほぼ倍増している。しかもそこには「黄前と高坂がほぼ交互に越境する構成を整える」意図がみえる。具体的に言えば、原作小説では、船着き場での高坂の激怒の次が仏徳山展望台での高坂の愛の告白となっていささか飛躍がある上に、高坂の越境は花火大会のみとなっていた。これに対しTVシリーズでは、越境は「なし、高坂、黄前、高坂、双方、プール、高坂、黄前、黄前」というように、ほぼ交互に進んでおり、高坂・黄前の対等な関係の成立と発展が詳細に描かれている。さらにこのことは、映像作品化の際に「山地と平地の境界(第2の線)」の考え方にしたがって場面の地点が選択された可能性すらうかがわせている。

つぎにそうして整えられた構成に見出されるものを見ていこう。2章9節「高坂と黄前の対等性」内の「黄前に対する高坂の関心」「黄前による高坂の変容」項で、高坂の側の心情は一部見ているが、今度は双方にわたる深まりを確認したいのだ。

- 越境なし:宇治神社鳥居前の船着き場 高坂は黄前に怒鳴りつけてしまうのだが、後日校内でそのことを詫び、黄前も高坂と言葉をかわすことができた。これが対を成している。

- 高坂:京阪宇治駅前 高坂は黄前とともに下校し、黄前の失言に怒ることなく微笑む。ややのちに黄前も校内でささやかな仕返しをする。ここで対が形成されている。二人の親密度が急上昇してゆく。

- 黄前:仏徳山展望台と高坂:京阪宇治駅前 黄前は高坂に招きあげられ「愛の告白」、そしてトランペットに賭ける宣言を聞く。しばらくのち黄前は「上手くなりたい」の絶叫を経て高坂の想いを知り、直後に高坂を京阪宇治駅に呼び出して「ユーフォが好きだ」と宣言する。この二つ、相手を招いて楽器への想いを宣言する点が対称的であり、そしてその仕方は対照的である。高坂の居場所である仏徳山展望台は山地側。静謐で神聖な雰囲気にあふれ、高坂の言葉も真摯で神々しい。一方黄前が高坂を呼んだ京阪宇治駅前は平地側。人が多くにぎやかな場所であり、黄前は「ガチャガチャ」でユーフォニアムを引き当てて喜ぶのだ---なんと人間らしい黄前か。

- 双方:花火大会 対等な親友の関係成就の祝祭である。黄前が高坂を導き、高坂は買い食いという人間らしいふるまいに及ぶ。高坂の「トランペットが好き」という宣言は、宇治駅前での黄前の宣言を受けたものだろう。

- なし:太陽公園プール 花火大会に続き、対等で友好的な関係のさらなる深化。

- 高坂:黄前宅と黄前:仏徳山展望台/天ケ瀬ダム 徐々に平地側に越境するようになった高坂が、ついに平地側の奥、黄前の自宅にまで到達するに至る。この親愛の情の深さ。高坂が黄前を支えるという変容ぶりは人間らしさの一層の高まりである。 これと対比されるのが、仏徳山展望台・天ケ瀬ダムと進む、黄前の山地側の最奥部への到達である。展望台で黄前は高坂に怒られるも実はそれは高坂の甘えにして弱みの吐露、すなわち人間らしさであり、黄前は高坂を許して天ケ瀬ダム行きに寄り添い、高坂の神への求道の宣言を導く。黄前もまた飛翔の力を持ち始めているのである。

最後に、物語全般に視点を広げ、黄前も高坂も、徐々に「越境」の度を深めていっていることを確かめよう。黄前は、仏徳山展望台から、花火大会での喜撰橋をへて、太陽公園プール、天ケ瀬ダムへと足をのばしてゆき、原作小説3年生編でついに高坂の自宅を訪れる。高坂は、京阪宇治駅前、花火大会での塔の島、そして黄前の自宅へと歩みを進めている。二人は共に京都駅にも繰り出している。一方が越境するときには、相手に導いてもらう。これが相互におきていく。黄前と高坂の交流の歩みは、映像作品化に際し、きわめて精密に設計されていると言えるだろう。

そう考えるとき、原作小説3年生編における、宇治神社鳥居前での衝突と、京阪宇治駅でのハグは、楽曲様式でいうところの、圧倒的という他ない「再現部」を構成していると言えるだろう。鳥居前が対立の境界であること。京阪宇治駅が黄前の行動を高坂が受け止める場所であること。物語の全編にわたって暗黙の基盤となってきた、山地と平地の境界に基づく場所の意味づけが、こうして見事に活かされ、そして多くのペアの関係を支えた「大好きのハグ」が最後の最後に黄前と高坂の関係を支える。それは支え導く「許す」黄龍と飛翔を志す「許さない」青龍の、相互肯定、再合一の瞬間といってよい。こうしてみると、仏徳山展望台での最後の二重奏に万感の想いがこみ上げる理由も明らかであるように思われる---成就した無二の友情の時代の終わりにして、学びあいを経て成熟しいよいよ社会という広い空への飛翔の準備が整ったことの感慨がそこにある。こんな美しいコーダが、あるだろうか。

結語

黄前と高坂の交流の検討により、物語の、音楽作品のごとききわめて緻密な設計が浮かび上がってきた。「響け!ユーフォニアム」の物語自体が、多くの楽器の登場人物が関わり合う、壮大な音楽作品のようである。これは単なる比喩ではない。人が楽器を愛し音楽を作り上げ、楽器と音楽が人を育んでゆく、相互の過程のありようからくる必然である。そのすべてが、超越的な存在の意思によりもたらされたものである。

2.14 エピローグ

本章「舞台と役者」では、1章で述べた「宇治信仰仮説」が「響け!ユーフォニアム」の基層として暗黙に参照されさらに登場人物の造形および関係性に反映されている可能性について論じた(、いう体裁のジョークを展開した)。

宇治信仰仮説の振り返り 1章の宇治信仰仮説それ自体が、相当な妄想である。

確かに宇治の鬼門の守り、笠取の地には善女龍王をまつる西笠取清瀧宮がある。それは宇治の縣神社と、祭神同士がめおとという関係で結ばれてはいる。

また、確かに宇治神社は、宇治川と、山地と平地の境界の線との交点、かつ、仏徳山から平等院をへて縣神社にいたる夏至の日の出の線上(自然暦)という特異な場所にあり、歴史的にも宇治の基準点と言える。

確かにその宇治神社の鳥居を基準として、冬至に縣神社参道の石の大鳥居を出て夏至に縣神社境内に到着する日の出遥拝の位置関係が存在し、夏至に仏徳山に神聖な太陽が到着するのを祀っている。

そして宇治神社と縣神社が、狛犬のように、神のおわす山地から衆生の住まう平地にまるで恵みの龍のように宇治川が降臨してくるのを祀っている。。。

確かにそうなってはいるが、そんなことが、「響け!ユーフォニアム」という青春小説の基層にいきづいているなどという発想は、無茶苦茶といってよい。

2章では、その自覚のもとでさらに妄想を繰り広げた。

物語の構造 響け!ユーフォニアムの物語の構造---超越的な存在が到来して集団を覚醒させ成長に導く---は、太陽が半年かけて夏至に仏徳山に到着するという宇治の信仰からとったものではないかとした。

宇治の物語 「響け!ユーフォニアムは、宇治を統べる龍が宇治の若人を広い世界への飛翔に導く物語である」という特異な解釈に到達した。まず、物語において、向上に目覚めた若人が音楽を作り上げ、音楽が若人を育むという、相互過程を見出した。雅楽の思想を媒介として音楽を龍に結びつけることで、若人は演奏により音楽という龍を現出し、音楽という龍が若人を育んでいると見立てた。さらに、宇治が龍の統べる地であり、宇治の兎は鳥をへて龍にならんとする存在である、という宇治信仰仮説を持ち出すことにより、龍が降臨し、音楽(これも龍)とともに、宇治の若人を、新たな龍となって広い世界へ飛翔する自己鍛錬の道へといざなったのだ、という解釈に至ったのである。

役者 宇治信仰仮説の目で響け!ユーフォニアムの登場人物を見ると、三人の音楽の指導者は龍・神(天)・人(地)に見立てられると考えた(雅楽の思想)。それぞれ、滝=水の竜、宇治川のごとき若く猛き青龍にして若人を飛翔へいざなう者、新山=笠取山の西笠取清瀧宮の善女龍王にして音楽の求道の神、橋本:龍を御し人々を支える、人の地から神の地へのかけ橋、である。また中心人物である高坂麗奈・黄前久美子は、物語を通じて描かれる個性や成長を踏まえたとき、四神(五神)の神龍の幼い姿なのだろうと妄想した。高坂麗奈が、滝を追う自覚した幼き青龍、黄前久美子が、眠りから覚醒してゆく幼き黄龍という見立てである。

舞台 また、宇治信仰仮説の視点で響け!ユーフォニアムの場面選択を検討すると、いくつもの符合がうかがわれた。まず、合宿場所がアクトパル宇治である必然性がみてとれた。若き龍・滝が、龍たらんとする若人をひきつれて川をさかのぼり神の座・西笠取清瀧宮に滞在したという解釈が成立しうるからである。

また、映像作品において、モデルとしての莵道高校、宇治神社、船着き場、京阪宇治駅前、川東公園、喜撰橋付近、といった場所での出来事が、宇治信仰仮説の山地と平地の境界線のどちら側にあるかと符合していると解釈した。

加えて、黄前・高坂の居場所と自宅の位置を検討し、これも宇治信仰仮説に符合すると考えた。とくに居場所が第3の線、自宅が第2の線にほど近く、宇治の原点である宇治神社に関して対称的な配置をなしていると解釈した。

最後に黄前・高坂の交流を検討し、その場所は宇治信仰仮説に符合していると認識した。また物語の緻密な構成ぶりにあらためて思い至った。

結語 以上の検討を通じ、「宇治信仰仮説」が「響け!ユーフォニアム」の基層として暗黙に参照されており、さらに登場人物の造形および関係性に反映されている可能性を感得した。原作小説にもその気配は感じられるが、おぼろげであった。映像作品においては、その印象がはっきりしたと感じられる。

こうしてあらん限りの妄想を繰り広げてきた筆者の目に映るのは、つぎのような茫洋とした世界観だ---夏至に仏徳山に到着する神聖な太陽、超越的な至高の存在。その光に導かれて、俗なる衆生が覚醒し、たくましい龍への成長、広い世界への飛翔の道にいざなわれる。それは先を行くものが次々と新たな世代を育む過程である。神とあがめられるほどの偉大な先達。その使いの者である、青龍のごとき指導者。彼のもとでいち早く覚醒した幼い青龍。その龍に招き入れられ覚醒を促される、いまだ無自覚な黄龍。幼い龍はいまだ人の親のあたたかい根本的な支えのもとにあり、独り立ちへの一歩を踏み出し始めたところである---。「響け!ユーフォニアム」の基層には、龍の地・宇治だからこそ成立するこんな世界観がいきづいているのではないか。妄想の極みである。

第3章では、本章で明らかにした世界観、特に「黄前久美子が黄龍」「高坂麗奈が青龍」という見方を、あらためて「ユーフォカラーの謎」という観点で吟味してゆく。

妄想の限界さえも跳ね返す勇気で独走者となる所存である。

「響け!ユーフォニアム」において黄前久美子がしばしば時を過ごすのが、宇治川西岸、井川揚水機場至近のベンチである(右図)。ファンが「久美子ベンチ」と呼ぶこの場所には、他にも黄前久美子の姉・黄前麻美子、塚本秀一、斎藤葵、加藤葉月といった人物が登場する。

「響け!ユーフォニアム」において黄前久美子がしばしば時を過ごすのが、宇治川西岸、井川揚水機場至近のベンチである(右図)。ファンが「久美子ベンチ」と呼ぶこの場所には、他にも黄前久美子の姉・黄前麻美子、塚本秀一、斎藤葵、加藤葉月といった人物が登場する。

黄前の自宅は宇治川の西岸、平等院の南側に位置するマンションである。この設定は原作小説・映像作品とも一貫している。原作小説では「平等院通りから伸びるあじろぎの道は、宇治川沿いに作られており、これをたどっていくと久美子の住むマンションへと行き着くことができる。」とある(原作「ようこそ」p.27)。映像作品ではTV1期1話からマンションの外観が描かれ、位置がより明確に特定されている。

映像作品ではさらに、黄前の自宅の部屋番号が305号室であることも描出されている(塚本の部屋番号の描写はない)。

黄前の自宅は宇治川の西岸、平等院の南側に位置するマンションである。この設定は原作小説・映像作品とも一貫している。原作小説では「平等院通りから伸びるあじろぎの道は、宇治川沿いに作られており、これをたどっていくと久美子の住むマンションへと行き着くことができる。」とある(原作「ようこそ」p.27)。映像作品ではTV1期1話からマンションの外観が描かれ、位置がより明確に特定されている。

映像作品ではさらに、黄前の自宅の部屋番号が305号室であることも描出されている(塚本の部屋番号の描写はない)。