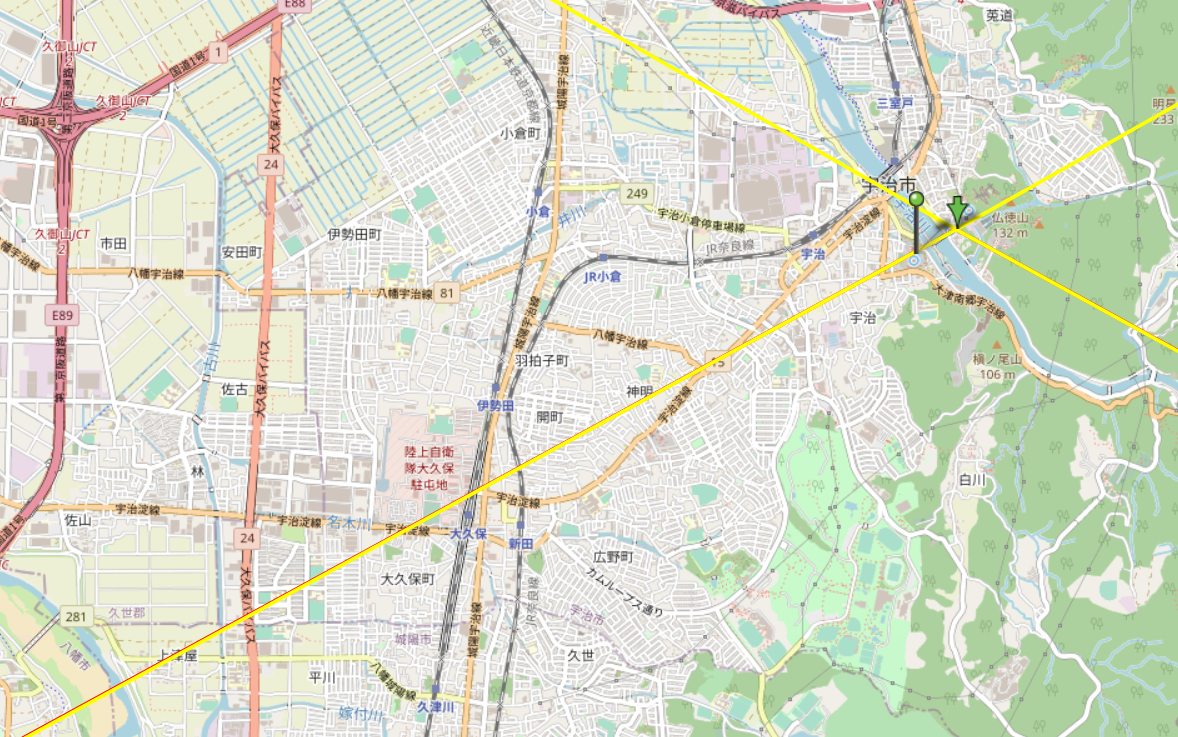

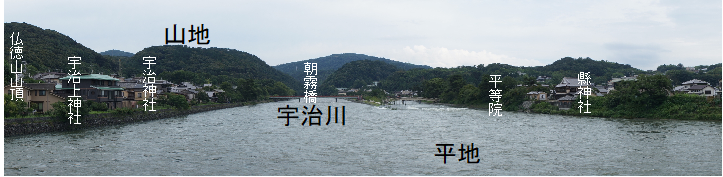

図1.1 宇治川の流れ、および山地と平地の境界

(国土地理院GSI Mapsより引用)

梗概本章は、響け!ユーフォニアムの舞台・宇治の地形・社寺の観察を通じ、そこから妄想を繰り広げて、ある信仰が古代の宇治に存在していたのではないかとする「宇治信仰仮説」に到達する。

|

小説「響け!ユーフォニアム」の舞台、宇治。

京都の南東、辰巳(たつみ)の方角に位置する宇治を特別な場所にしているのが宇治川である。まずはその平面的な観察から始めよう(図1.1)。

平面としての観察:曲がりくねる宇治川 近畿のみずがめ・琵琶湖の水は、瀬田川となって流れ出す。大石で西に向きを変えてほどなく京都府に入り、笠取川が合流してくるあたりで南西へ。ここから喜撰山・大峰山の間の険しい谷を曲がりくねって進み、北西に向きを変えてほどなく、ついにこの宇治で山地を抜け平地に出て穏やかな流れに変容、今はなき巨椋池で小休止ののちはるか大阪湾目指して平野部を流れてゆく。

宇治川のこうした流れ自体が龍のような気がする。笠取から喜撰山・大峰山の間を曲がりくねって進むさまはまさに巨大な龍のようだし、山から龍が出てくる場所が宇治だと考えるとなんだか宇治がとても神聖な場所のような感じがしてくるから不思議だ。

さておき、宇治の象徴ともいえる宇治川のこの流れを「第1の線」としよう。

2つの線が交わるこの宇治の地に、古代の人々もまた特別な意味合いを感じたからであろう、京都の南東に位置するこの地には、京都市中と同様に、まことに由緒ある神社仏閣が集中している。萬福寺。縣神社。平等院。宇治神社、宇治上神社。興聖寺。また笠取の清瀧宮。恵心院。

宇治川、そして山地と平地の境界---この2つの線の正確な交点はどこなのだろうか。この2つの線以外に特別なものはないのだろうか。これについて考えるために、次に、宇治の地の神社仏閣について検討してみることにしよう。

神社仏閣といえば古来から龍がつきものである。宇治川にそって建つ社寺のいくつかを思い起こしてみよう。

黄檗宗総本山萬福寺は1661年に中国僧「隠元隆き(いんげんりゅうき. 「き」は王偏に奇)禅師」によって開創 された。その伽藍配置は中国明朝様式を取り入れており、境内の建物を結ぶ参道は「石條(せきじょう)」と言って龍の文様である:

「境内に縦横に走っている参道は、正方形の平石を菱形に敷き、両側を石條で挟んだ特殊な形式であり、龍の背の鱗をモチーフ化したものです。中国では龍文は天子・皇帝の位を表し、黄檗山では大力量の禅僧を龍像にたとえるので、菱形の石の上に立てるのは住持のみです。」

また主要な建物は屋根のついた通路で結ばれている。その天井は蛇腹天井(じゃばらてんじょう)と言われている:

「黄檗天井ともいい、龍の腹を表しています。本堂のほか、法堂、開山堂の主要建造物の正面一間分の軒下の垂木はこのように丸く、かまぼこ型をしています。中国・チベットにも同様のものがあり、「檐廊(えんろう)」と呼びます。」

wikipediaには「縣神社の起源は不詳だが、古くはヤマト王権における県(あがた)に関係する神社と見られている。平等院の建立の際、裏鬼門(南西方位)の守りである鎮守社とされた。」という記述がある。

その手水の意匠は龍である(写真1.2)。また、現在の敷地のコンパクトさに比して、参道の入口に建つ一の鳥居の大きさは印象的である(写真1.3)。

|

|

| 写真1.2 縣神社の手水の龍 | 写真1.3 縣神社参道の一の鳥居 |

平等院の梵鐘は「勢の東大寺鐘」「声の園城寺鐘」とならび「姿の平等院鐘」として天下の三名鐘に数えられる。この平安時代の作の梵鐘にも龍の意匠が用いられている:

「鬣を真上に逆立たせた竜頭が飾られたり、宝相華唐草の地文の上に鳳凰や、踊る天人などが描かれていたりします。撞き座に向かって龍の首が向くのも平等院鐘からです。現在、鳳翔館で拝観できます。」

また龍の気配という主題からは外れるが、平等院鳳凰堂といえば、阿弥陀如来坐像をとりまく52躯の雲中供養菩薩像が余りにも有名である。

「南北それぞれコの字形に阿弥陀如来を囲んで並んでいます。南北半数ずつに分けて懸けられ、(中略) いろいろな楽器を演奏したり舞を舞ったり、あるいは持物をとったり、合掌したりしています。」

菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)皇子を祭神とする宇治上神社・宇治神社。仏徳山のふもと、宇治川のほとりに位置している。両神社には龍の気配がない。あるのは兎である。宇治神社にいたっては手水も龍ではなくて兎である。

宇治神社・宇治上神社の歴史 宇治神社の名はすでに『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927年)にありその歴史はきわめて古い。宇治上神社そのものが、菟道稚郎子の離宮「桐原日桁宮(きりはらひけたのみや)」の旧跡だともいわれる。明治時代までは二社一体であり宇治離宮明神などと称していた。明治に分離の後、宇治上神社は1952年より国宝。1994年には、現存する日本最古の神社建築として世界文化遺産に登録。2004年には、年輪年代測定により本殿が1060年頃の建立とわかりその古さが科学的に裏付けられた。

「うぢ」の名をめぐって 日本書紀にすでに「菟道河」の記述があることから、地名が先に菟道(うじ)であって、菟道稚郎子の一族が地名をいただいた可能性が高い。もう一つの説は、山城国風土記にあるように、菟道稚郎子皇子がこの地に居住したことからこの地が菟道となったとするものだが、日本書紀の記述からすると考えにくいことになる。

では菟道の地名そのものの由来は何か。南方熊楠はこの地に兎が多く道をなしたから菟道となったと唱えたが、現在では、平地が山地に入り込む「うち」、あるいは何らかの勢力の本拠地としての「うち」が起源とされているようである。なお、伊勢神宮内宮にも宇治という地名があり宇治神社・宇治橋があるがその理由については現時点では筆者は情報を持ち合わせない。

兎・龍・神の使い 経緯はともあれ、宇治=菟道の地の由緒正しい神社は、龍の代わりに菟を祀っている(写真1.5, 1.6, 1.7)---菟を、龍に比肩する圧倒的な力を秘めた存在とみなしているのだ。実際、宇治神社の手水の兎の耳(写真1.7)は縣神社の手水の龍の角(写真1.2)と同様の形をしているし、兎は飛ぶように走り一羽、二羽と数える。兎は小さいけれど龍のように空を舞わんと志す存在なのである。一方、地元の言い伝えでは、この兎は道に迷った菟道稚郎子を導いた神様の使いとされており、宇治=菟道は兎の地にして神の使いである龍の地ということになる。

なお、菟道の文字は今もとどうという読みで地名と学校名に残る---菟道高校である。

|

|

|

| 写真1.5 拝殿のみかえり兎 | 写真1.6 兎の置物 | 写真1.7 兎の手水 |

紅葉の美しい「琴坂」で知られる曹洞宗仏徳山興聖寺(こうしょうじ)。1229年に宋から帰国した道元禅師が1233年に伏見深草の地に開創したのがおこり。日本最初の曹洞宗修行道場であった。江戸前期の1645年、これを淀城主の永井尚政が宇治の地に再興したのが現在の興聖寺である。

まっすぐな琴坂をのぞむふもとの門には「仏徳山龍門」とある(写真1.8)。また琴坂を登りきったところにある山門は龍宮造り様式であり「龍宮門」とも呼ばれる(宇治市指定有形文化財指定)(写真1.9)。

|

|

| 写真1.8(左) 仏徳山龍門から始まる琴坂 | 写真1.9(右) 仏徳山興聖寺の龍宮門 |

なお仏徳山(通称大吉山)の山頂は、仏徳山興聖寺のテリトリーである(写真1.10)---宇治上神社のテリトリーでない(写真1.11)---ことは付言しておきたい。

|

|

| 写真1.10 仏徳山展望台から山頂への階段「これより興聖寺」 | 写真1.11 宇治上神社の塀「仏徳山は当社の境内地ではありません」 |

南行して宇治川上流にそそぐ笠取川水系。笠取川を挟む東笠取・西笠取にそれぞれ、清瀧権現を祀る清瀧宮が建っている。

清瀧権現(善女龍王)の由来 清瀧権現(せいりゅうごんげん または せいりょうごんげん)は、インド神話に登場する八大龍王の一、沙掲羅(しゃがら、サガーラ)の第三(第四とも)王女である善女(善如)龍王である。害を加えない善龍であり、密教を守護していた中国・青龍寺に飛来して同寺の鎮守(守護神)「清龍」となった。後年、弘法大師空海が青龍寺を訪れて仏法を学び帰国する際(806年)、京都洛西の高雄山麓に勧請された。海を渡ったので龍の字に「さんずい」を加え「清瀧権現」と敬称するようになった。

高雄から醍醐寺へ 高雄山麓の清瀧権現(善女龍王)は、複数の寺を巡った後900年(昌泰3年)ころに京都市伏見区所在の真言宗醍醐派総本山醍醐寺の山頂、醍醐水泉に降臨して留まり、以後同寺に伝えられる真言密教を守護する女神となった。

なぜ醍醐寺か。その理由を考えるために高雄の青龍宮、市中の神泉苑、伏見の醍醐寺の位置を地図で確かめると、図1.2のように北西の隅、中心、南東の隅と一直線に並んでいる。

なお、神泉苑は善女龍王を祀っているので(善女龍王社、写真1.12)加えたものである。

高雄の青龍宮、神泉苑、醍醐寺が北西から南東へ一直線に並んでいる理由について、筆者は次のような事実指摘・仮説提示をしたい。

事実:天門 事実は次の通りだ。陰陽道では北西方位を乾(いぬい)、また天門と呼ぶ。乾の名は、北西方位が八卦で乾(けん)、十二支で戌亥(いぬ・い)であることからきている。天門とは、もとは古代中国で信仰された天帝のすまう宮殿の門のことであるが、日本では魑魅魍魎が出入りする凶方位とされた。これを踏まえ794年の平安遷都の際には大内裏および平安京の天門の守護として方位の神である大将軍八神社が置かれている。北野天満宮、平野神社も同じ天門の方位にある。

仮説:天門・辰巳を守る善女龍王 仮説はこうだ。平安遷都の12年後の806年に空海が中国青龍寺から帰国し高雄山麓に清瀧権現を勧請したのは、清瀧権現を平安京の天門のさらなる守護に加えるためではなかったか。また善女龍王が最終的に醍醐寺にいたったのは、醍醐・笠取が都の南東、辰巳(たつみ)すなわち龍の方位に位置することから、その方位の守護にふさわしいとして迎え入れられたのではなかろうか。

付言しておくと、陰陽道では北東方位を鬼門と呼ぶが、これが凶方位という信仰が広まったのは平安以降である。その端緒は最澄であろう。最澄は785年より平安京の北東方位の比叡山で修行を行ない788年に一乗止観院をひらいたのち入唐。帰国した805年以後比叡山に天台宗の一大拠点を興してゆく。のちの延暦寺である。

ともあれ、こうしてインドの善女龍王ははるばる中国青龍寺、京都高雄をへて醍醐寺に到達したのである。

醍醐寺から笠取へ では、清瀧権現(善女龍王)はなぜ醍醐寺からさらに東西の笠取清瀧宮に至ったのだろうか。その答は存外に平易である---醍醐寺領だ。かつて醍醐寺は山科・日野から笠取に及ぶ広大な醍醐山域を領地としていた。領内に清瀧権現を祀っていたが、1097年(承徳元年)、勝覚が醍醐寺の山上(上醍醐)と山下(下醍醐)に分祀。それぞれに本殿と拝殿がおかれる。上醍醐の「清瀧宮拝殿」は醍醐水泉の正面に建ち国宝。下醍醐の「清瀧宮本殿」は国の重要文化財となっている。

図1.3をみれば、醍醐寺領内の清瀧権現を祀る社が、日野の清瀧権現堂に始まり醍醐寺・上醍醐寺・上醍醐寺奥の院、そしてそこから両笠取清瀧宮へと続いていることがわかる。

インドの善龍、善女龍王はこうして笠取清瀧宮に到達した。 西笠取清瀧宮にはアクトパル宇治が隣接している(写真1.13)。

宇治神社の至近にあるこの恵心院こそ、龍の気配を探し求めてきた本節の宇治・笠取の社寺探訪の終着点と言ってよい---その本来の名、龍泉寺。この名は地図にも表札にも記されておらず(写真1.14)、ゆえにあまり知られていない。

恵心院(龍泉寺)の創建は弘仁13年(822年)である。善女龍王が守護する唐の青龍寺に学んだ弘法大師空海が、806年の帰国ののちに青龍寺を模して創建したと伝えられる。6)で述べた通り空海は清瀧権現(善女龍王)を勧請して都の北西・高雄の地に青龍宮を創建したわけだが、それとおおよそ同時期ということになる。恵心院にいたる坂道の途中には創建者・空海を祀る祠がある(写真1.15)。

恵心院と龍の関わりはさらに深い。地元では昔から「宇治川には白龍(はくりゅう)さんがいらっしゃる」と信じられているという(恵心院の方のお話)。その白龍を祀るのが、ここ恵心院(龍泉寺)の境内にある鎮守社、白龍大神社なのである(写真1.16)。なお「白龍」の名は、近辺では恵心院の北東、三室戸寺の南に位置する「白龍山宝珠寺」にも見つかる。宝珠寺は単立の寺院で、白龍大神(ハクリュウノオオカミ)を社に合祀している。

|

|

|

| 写真1.14 恵心院の表札 龍泉寺の名はない | 写真1.15 恵心院に向かう坂の祠は空海を祀る | 写真1.16 恵心院の鎮守社、白龍大神社 |

なぜ空海が龍泉寺の場所として宇治のこの地を選んだのか。空海の開いた寺だというのになぜいったん荒廃したのか---これについては1章10節5)平安時代の項に筆者の妄想を開陳する。

ここまで、理由もなく心にわきおこった龍のイメージに導かれて調べていくうち、空海が勧請した清瀧権現の存在に行き当たり、上醍醐寺奥の院の東に配置された笠取の東西の清瀧宮にたどり着いた。さらに空海が開いた恵心院の本来の名が龍泉寺であり宇治川の龍を祀ることも知った。

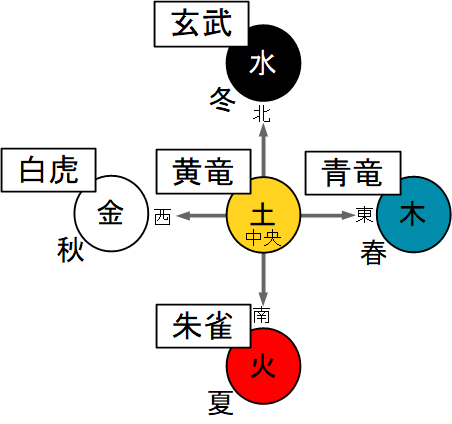

四神(五神)の神龍 さて、青龍、東とくれば否応なく想起されるのは、中国・韓国・日本に広がる東洋思想の四神(しじん)である。四神については「龍が活躍する陰陽五行思想と四神相応 - 龍と龍水【メルマガIDN編集後記 第365号170701】」にこうある:

『四神は方位のほか、四季では《春・夏・彰・冬》、一日では《朝・昼・暮・夜》、色としては《青・赤・白・黒》、があてられている。』

さらに、四神と色に関してはブログ「TANTANの雑学と哲学の小部屋2018年3月29日記事」が詳しい。その内容を引用すると:

同ブログの図版「青竜・白虎・朱雀・玄武と五行説における正色との関係」を筆者が写し季節と黄竜を追記して「五神と方位・色・季節」としたものを図1.4に示す。 五神の中に二頭の神龍があり。中央が黄龍、東方が青龍である。

平安京と四神 四神(五神)の概念を持ち出すことは唐突に感じられるかもしれないが、少なくとも京都の地においてはなんら奇異な発想ではない。そもそも、この盆地が四神相応にして都を置くのにふさわしい場所と判断されたからこそ、この地に平安京が建設されたのである。曰く、東の青龍は清い流れ。南の朱雀は開けた湿地帯。西の白虎は大きな道。北の玄武は高い山---確かに地形と符合している。試みに京都タワーの展望台にのぼってみれば、東西南北の方位に「東 EAST|青龍」というように四神が表示されている(写真1.17)。それほどまでに、京都においては四神の概念は身近なものなのである。

ここまでをふりかえってみよう。1.1節において宇治川の流れは龍のようであること(第1の線)、そして1.2節において宇治が山地と平地の境界(第2の線)上に位置することを指摘した。宇治はこの2つの線の交わる特異点なのであって、宇治川が山地から平地に降り立ち両者を結ぶ特別な場所ということになる。また1.2節において「この2つの線の正確な交点はどこか。これ以外には特別なものはないか」という問いを立てた。これについて考える準備として、1.3節で宇治の地の神社仏閣について検討した。すると、宇治は兎の地にして龍の地であることを告げる宇治神社・宇治上神社、大きな一の鳥居が特徴的な縣神社、龍の気配のある興聖寺が確認された。さらに善女龍王(清瀧権現)の存在が浮かび上がり、京都の北西(いぬい、天門方位)の高尾清滝から南東(たつみの方位)の醍醐笠取にいたる線が明らかとなった上、宇治神社至近の恵心院も同じく空海によって「龍泉寺」として創建され宇治川の龍を祀る寺であることがわかった。都の辰巳の地・宇治はやはり龍の地なのだということが確認された感がある。

山地と平地の境界線 以上の検討を踏まえ、本節では「山地と平地の正確な境界線」と「特別なもの」を考えていこう。 まず図1.1を再掲(宇治付近のみを拡大)する。

解像度が低くわかりにくいが、山と地の境界線はまさに宇治神社付近を通っているように思われる。そこで改めて宇治神社付近の地図を用意し、山地・平地の境界線と、仏徳山、宇治上神社・宇治神社、朝霧橋、平等院、縣神社とを書き込んでみると、図1.5を得る。この図は日の出日の入り時刻方角マップで宇治神社一の鳥居を基準点とし冬至・夏至の日の出日の入りを黄色の線で表示して作成した。本章の他の図の作成もこのサイトに依っている。

やはり、というべきか。笠取、喜撰山からつらなる宇治川東岸の醍醐山地は、仏徳山の峰を最後に終わる。その山地と平地の境界線上に、まさに宇治神社の鳥居(写真1.4)が存在している。「恵みをもたらす宇治川が、高い山地から出でて衆生の住まう平地に降臨してくる特異点」は宇治神社だと、地形そのものが告げているのだ。山地と平地の境界がわかる写真1.18を示す。

夏至日の出方位の直線 図1.5はさらにもう一つの重大な事実を物語っている。山地と平地の境界線がスポットライトをあてた宇治神社を含め、仏徳山山頂、宇治神社、朝霧橋、平等院、縣神社が一直線をなしているということである。図1.5にはこれを「第3の線」として示しておいた。これは何を意味しているのだろうか。1章の後半は、これについて筆者の仮説を導き出してゆく。

まず、宇治上神社・宇治神社と平等院を一体と考える信仰は古くから存在している(例えば京都学研究会編 「京都を学ぶ【宇治編】」 p.42)。2004年にはそれを裏付ける科学的証拠も提出された。年輪年代測定により宇治上神社本殿が1060年頃の建立とわかり、藤原頼通が自らの宗教観を形にするため、極楽浄土を表した平等院と神社を対で建立したのではないかとされたのだ(平等院の建立は1052年) (四国新聞社 2004年2月26日記事「宇治上神社は1060年/年輪から国内最古確認」)。

また、宇治川の両岸にある宇治神社、縣神社が平等院の鎮守社 --- 鬼門・裏鬼門の守り---であるという認識もまた、きわめて一般的なものであろう。

ただし両神社を結ぶ直線の方位は鬼門方位の北東-南西ではない---冬至の日没方位=夏至の日の出方位だ。実際、両神社を結ぶ直線の実体化とも言うべき朝霧橋の東端では、冬至の夕刻、橋の西端や平等院鳳凰堂に日が沈む黄金色の光をみることができる(写真1.19)。これは宇治神社、仏徳山山頂からも同じである(仏徳山腹に現在のような木々がなかった時期があることが知られている)。

逆に夏至の朝に朝霧橋の西端や平等院付近に立てば、仏徳山の方角の(山の向こう側の)地平線から日が昇り、仏徳山に後光が射すのを拝むことになる。実際に日が射すのは太陽が山並みの稜線まで昇ってきたときであって、その方位は仏徳山山頂よりやや南寄り---朝日山山頂付近であろう。

朝日山山頂には朝日山観音と菟道稚郎子皇子が祀られており、宇治の地をこの高みから見守っている(写真1.20)。その展望台からは平等院鳳凰堂がほぼ真正面から見える(写真1.21)。

冬至日の出方位の直線 図1.5には、方位に関するもう一つの事実が「第4の線」として記してある。冬至の朝、宇治橋の西端に位置する縣神社の一の鳥居(写真1.3)の前に立つならば---かつ、現在の建物が一切なかったとして---宇治神社の鳥居(写真1.4)の方位から太陽が昇るのがみえるのだ。逆に夏至の夕暮れ、宇治神社の鳥居にたてば、縣神社の大鳥居の方位に日が沈むことになる。

結語 何か特別なものとは、夏至日の出方位の直線・冬至日の出方位の直線であった。これらの気づきが偶然やこじつけでないことを、次の節で確かめておこう。

前節では、仏徳山山頂 - 宇治神社 - 朝霧橋 - 平等院 - 縣神社のなす直線が夏至の日の出・冬至の日没方位(第3の線)にあること、さらに宇治神社の鳥居はまた、縣神社の鳥居と、冬至の日の出・夏至の日没方位(第4の線)にあることを述べた。

自然暦 このような例は日本各地に存在し自然暦と呼ばれる。「方位を気にする氷川神社(アラハバキ神と高尾にある氷川神社を考える)」 (2013.02.04, 八王子在住)では、夏至・冬至、春分・秋分の日の出・日の入りを山に望む位置にしばしば祭祀の施設が置かれることを指摘している。

縄文時代 とくにその 10章「縄文遺跡に見られる自然暦」では、

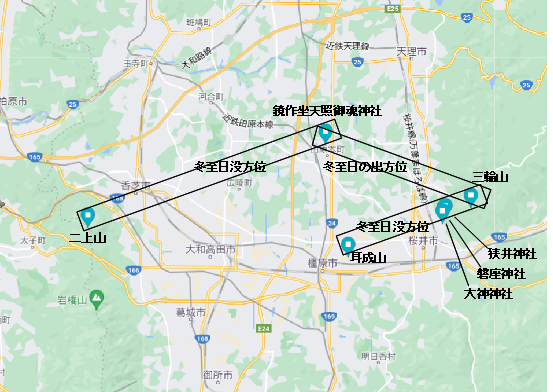

古墳時代 古墳時代はどうか。歴史地理学会サイトにある「山岳と冬至太陽出没方位と古代地域計画の理念」(山田安彦著) には、三輪山 - 狭井神社 - 磐座神社 - 大神神社 - 耳成山 が一直線に並んでいて夏至の日の出・冬至の日没の方位であること、また八尾の鏡作坐天照御魂神社からは、冬至の日に三輪山から日が昇り二上山に日が沈むのが見えることが述べられており、古代日本の農業のための暦であり太陽信仰でもあることが述べられている。この記述を元に筆者がおこした図を図1.6に示す。

平安時代 平安時代には、こうした自然暦の思想は「浄土式庭園」の設計に受け継がれる。たとえば「日本庭園のひみつ 見かた・楽しみかたがわかる本 鑑賞のコツ超入門(宮元健次著)」の p.14 POINT 3 「浄土式庭園と太陽の運行を知る」では、浄土式庭園の典型として浄瑠璃寺が例示されている。春・秋分には三重塔の薬師如来坐像背後から太陽が昇り九体阿弥陀堂の背後に没すること、鎮守堂跡からは冬至の朝、本坊跡からは夏至の朝、三重塔から日が昇るのが見えることが指摘されている。

このように、縄文から平安におよぶ古代日本において、春分・秋分・夏至・冬至の日の出・日の入りの方位は、山岳・太陽信仰と農業の暦の両面でとりわけ重要なものとされ、祭祀の施設はしばしばそれを象徴する方位に設けられてきたのである。

宇治神社が構成する自然暦 直前の1.6節で確認した、古代日本における自然暦に基づけば、宇治の地における「第3の線」---仏徳山を起点に宇治神社、縣神社が形づくる直線---が夏至日の出・冬至日没方位をなすのは、偶然やこじつけではなく自然暦の実例であろうと考えられる。第4の線も同様であろう。

1.3節 5)で述べた通り「縣神社は古くは大和政権における県(あがた)に関係する神社と見られている」。宇治神社、縣神社(の前身となる古代の祭祀の施設)は、縄文より続く山岳・太陽信仰にのっとる形で仏徳山という山地の終端の峰を信仰の対象とし、その背後に夏至の日に太陽が昇るような方位に一直線に配置されたものであろう。これらが、おそらくヤマト王権の影響下で新たな意味を加えられ、変遷をへて神道の社として成立したのだと考え得る。時代が下って平安時代に、この直線の上に新たに平等院を建立したのである。

平等院の自然暦 その平等院もまた、浄土式庭園の典型である。再び「日本庭園のひみつ 見かた・楽しみかたがわかる本 鑑賞のコツ超入門(宮元健次著)」p.14 POINT 3「浄土式庭園と太陽の運行を知る」によると:

『夏至の日の出が仏徳山から昇る際、鳳凰堂正面の扉を開くと、太陽光が正面の池に反射して堂内に入り、阿弥陀如来坐像の天蓋の円鏡に再び反射して暗闇の中に本尊をスポットライトのように浮かび上がらせることが明らかになりました。』

『一方、鳳凰堂天井には、この他六十六枚もの銅鏡が取り付けられており、本尊背後の壁面に架けられた雲中供養菩薩一体一体を照らし出すことがわかったのです。』

付言しておくと、この「第3の線」の上、平等院の至近距離に、井川揚水機場、そしてベンチが一つ、位置している。また試みにこの直線を西方に延長してみれば図1.7のように大久保地区の南宇治中学校付近を通ることがわかる。なお東方への延長線のほど近くには宇治市立三室戸小学校がある。

図1.7 仏徳山山頂-縣神社の直線を西に延長すると南宇治中学校付近を通る

図1.7 仏徳山山頂-縣神社の直線を西に延長すると南宇治中学校付近を通る清瀧権現の社の自然暦 なお平等院建立(1052年)の45年後の1097年に清瀧権現が醍醐寺・上醍醐寺・上醍醐寺奥の院に分祀されたことは1.3節6)で述べた。自然暦の観点でそれらの位置を見直してみると図1.8のようになる。

これらは、一直線ではないがおおよそ冬至日の出・夏至日没方位をなしており、その延長上にある笠取山山頂からの冬至の日の出を祀ったのかもしれない。一方、奥の院清瀧大権現から西笠取清瀧宮・東笠取清瀧宮が真東に位置するのは、四神にいう東青龍の方位であるか、春分・秋分の日の出であるか定かではない。

宇治の神社の配置と機能 改めて図1.9(1.5節の図1.5の一部を拡大し追記)を見ながら施設の配置を整理しよう。

現代のような参道沿いの建物は一切ないとする。特異点である宇治神社の鳥居を宇治川の対岸から望み、その背後に日の出の光がさすのを拝める地点を現在の縣神社の参道上に選ぶと、一年の初めの冬至が縣神社の一の鳥居。一年の折り返しの夏至が縣神社境内であり、一年かけて両地点間を一往復することになる。夏至の日の出は仏徳山に後光がさす方角からである。 縣まつり(6月5日)は、一の鳥居からはじまった日の出遥拝の歩みがついに縣神社境内に到着間近となったことを祝う祭りであったのではないか。まさに暦というべき見事な舞台装置と言う他はない。

結語 前節で見出した、宇治における夏至・冬至の日の出方位の直線は、自然暦と呼ばれるものであることが確認された。笠取にも自然暦が見出された。その観点で改めて宇治神社・縣神社の配置を観察すると、縣神社の参道は、宇治神社鳥居の背後に日の出を日々拝みつつ冬至に参道入口を出発し夏至に縣神社本殿に到着するよう配置されたと推測される。

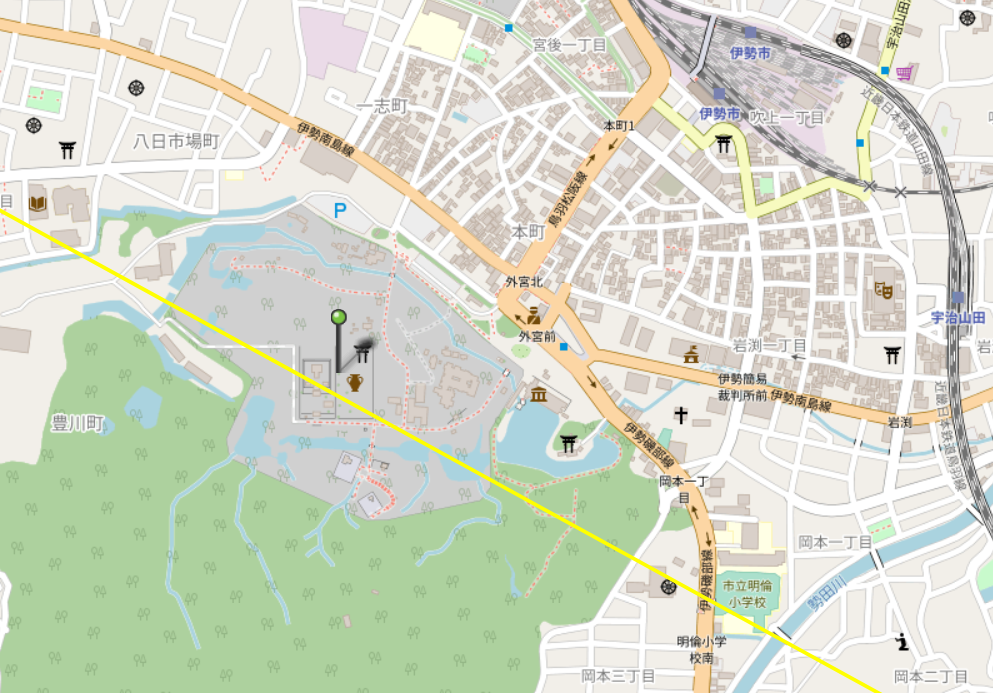

適用(a)大和と伊勢 山田は「二上山と三輪山を結び東に延長した先が『大体』伊勢だ」とした(1.6節)。これはまことに「大体」である。実際のところ、図1.10でわかる通り、二上山と三輪山を結び東に延長した先は松阪市付近であって伊勢神宮からは10km単位のずれがある。

適用(b)伊勢と宇治 つぎに伊勢神宮と宇治神社に目を移すと、ある事実に気づく: 宇治神社は、ヤマト王権が皇祖神を置いたと山田が考える伊勢の地を冬至日の出方位に望む位置に存在している---冬至の朝、宇治の地で拝む日の出は、伊勢神宮の方角から昇るのだ。縣神社一の鳥居に立ってみれば宇治神社の鳥居に後光が射すし、醍醐寺から笠取にかけてならぶ清瀧権現の一群の社に立ってみれば笠取山に後光が射すのだが、それらの後光は、はるかかなたの伊勢神宮から昇る太陽が放つ光なのである。

とくに注目すべきはその精度である。図1.11に伊勢神宮外宮付近の地図を示す。1.5節「龍の降り立つ地・宇治 (前)」の「冬至日の出方位の直線」の項で述べた第4の線をひたすら延長してゆくと、実に約93.2km先の伊勢神宮外宮正殿を数十メートルのずれで通るのである。図1.11の右方に見える駅の名は「宇治山田」。内宮の地名宇治、外宮の地名山田を合わせた名前である。

実際、伊勢神宮内宮の付近には「宇治」の地名が多い(図1.12、赤の下線)。そもそも伊勢神宮の住所が宇治館町である(集会所もある)。他にも宇治浦田町、宇治中之切町がみえる。山の中をゆく宇治岳道があり、宇治橋、宇治橋鳥居、そして宇治神社がある。

適用(c)宇治と大和 つづいて図1.10において宇治と大和の位置関係をみると、宇治の南方が「大体」大和であることに気づく。試みに宇治神社から真南に地図をたどってみると、大和橿原の軽島豊明宮が目に入る。その距離は約45.7km。宇治神社一の鳥居前が東経135.80975度、軽島豊明宮が東経135.79784度であるからその差0.0119度は東西約1kmのずれである。大和(二上山と三輪山)と伊勢(伊勢神宮)のずれよりは少ない。

ここで両者の深いつながりを改めて思い出すことになる。軽島豊明宮は応神天皇の宮であり、宇治神社とは応神天皇の子・菟道稚郎子皇子が構えた菟道宮(別名・桐原日桁宮)に他ならない。事実宇治神社は明治に入るまで「宇治離宮」とも言われており両者の関係はよく認識されていたのだ。

適用(a')大和と伊勢再考 大和を代表する地点として二上山・三輪山でなく軽島豊明宮を選ぶならば、大和と伊勢の位置関係に対する納得感もまた高まると筆者は考える。軽島豊明宮から真東に延長すると伊勢神宮の外宮近くを通るからである。軽島豊明宮は北緯34.47958度、伊勢神宮外宮正殿は同34.48701度。その差0.0074度は南北約0.7kmのずれである。距離は約83.0kmに及ぶ。

ところで、宇治神社の境内には伊勢神宮と橿原神宮の遥拝所が存在するが(写真1.22)、これは古代の測量技術の証拠ではない。というのはこれらは明治に入ってから政府が設置したものに過ぎないからだ。明治政府がこの二つの宮を選択した理由は調査すべくもない。筆者が無根拠に空想するならば、伊勢神宮は「ヤマト王権の皇祖神を祀る最高の格の宮だから」、また橿原神宮は「宇治離宮の名が示す橿原の軽島豊明宮の近くに明治23年(1890年)に創建された宮だから」、といったところであろうか。

適用(d)宇治と冬至日の入り方位 宇治の自然暦で見出した第4の線(冬至日の出方位の直線)が、約93.2km遠方の伊勢神宮外宮正殿を正確につらぬいているという事実を見た。ならば、第3の線(夏至日の出=冬至日の入り方位の直線)はどうだろうか。同様にこの直線をひたすら延長していった結果を図1.13と図1.14に示す。

|

|

| 図1.13 伊弉諾神宮と宇治神社・軽島豊明宮・伊勢神宮 | 図1.14 伊弉諾神宮付近 |

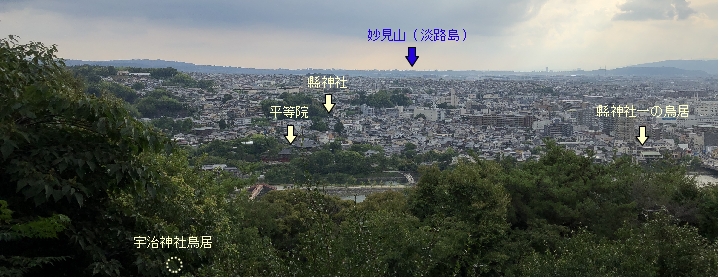

第3の線ははるか遠方、約99.8km先の淡路島の伊弉諾神宮本殿を、これもまた数十mのずれで貫いている。冬至の夕刻、宇治神社の一の鳥居に立つと縣神社本殿の方角に日が沈むが(自然暦)、図1.12でわかるとおり、その方位のはるかかなたに淡路島の伊弉諾神宮が位置しているのだ。

この位置関係を、淡路島の妙見山について補足説明しつつ写真で示そう。妙見山は、地球の丸みにも関わらず宇治の仏徳山から直接目視することができ、その方位は仏徳山山頂、宇治神社鳥居、縣神社の3つが構成する第3の線のほぼ線上である。順序としては宇治、妙見山、伊弉諾神宮となる---すなわち、仏徳山からみて伊弉諾神宮は妙見山の真反対側に存在している。以上を写真1.23に示している。

仏徳山からは、冬至には妙見山に日が沈むのがみえるが(写真1.24)(参考:個人ブログ きょうのまなざし 宇治の大吉山展望台から明石海峡大橋や淡路島は見える?)、これこそが、(山の向こうの)伊弉諾神宮に日が沈んでいることの証拠である。

遠隔地への適用の検討 あらためて図1.12を見て代表地点の緯度を確認すると、軽島豊明宮(北緯34.47958度)を基準として、伊弉諾神宮(同34.46016度)のずれは南に約1.8kmである。伊勢神宮外宮正殿のずれは北に約0.7kmであった。近畿地方の全域に及ぶ距離を考えるとこれら3つの緯度はほぼ同一といってよく、実に宇治神社を頂点とし、底辺が東西、頂点からの垂線が南北の巨大な二等辺三角形が構成されていることになる。

以上の事実はまことに驚くべきものであろう。本論で指摘した宇治神社一の鳥居から冬至の日の出方位に伊勢神宮外宮、冬至の日の入り方位に伊弉諾神宮という位置関係はいずれも、実に90km以上の距離がありながら誤差わずか数十mである。しかもこの精度が、格段に難度の高い測量において達成されている点に驚きがある。この点について、ネット上でみられる「畿内の逆五芒星」「太陽の道・北緯34度32分のレイライン」という、遠距離におよぶ古代の祭祀の施設の位置関係と比較してみよう。

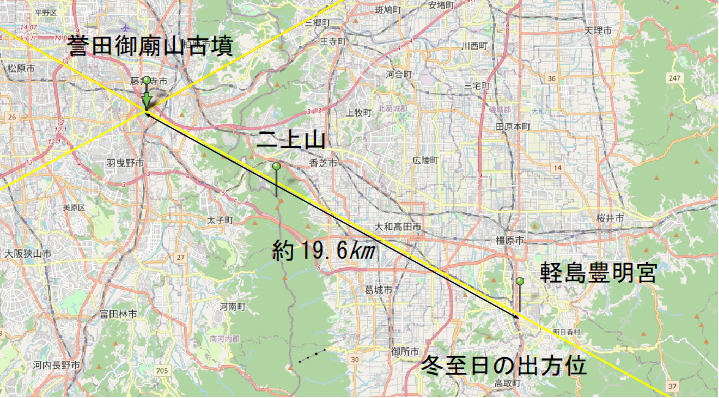

だが「やはり応神朝の事業である」と示唆する事実も存在する---応神天皇の宮である軽島豊明宮と、陵とされる誉田御廟山古墳の位置関係である(図1.15、図1.16、図1.17)。これらはやはり冬至日の出方位をなしているのだ。200mほどのずれがあるが、宮と古墳の距離19.6kmやそれぞれの広がりを考えると小さいずれと言えるだろう。さらに、その途中に二上山頂(葛木二上神社)が存在することが興味深い。山をはさんで直線上の両側に聖地が置かれることで、冬至の朝は御陵に立ち山にさす後光を拝むがそれは宮から昇る太陽の光である;夏至の夕べは宮に立ち山に沈む夕陽を拝むがそれは御陵に入る太陽の光である;という位置関係が生じている。 我々は、つい今しがた、宇治神社から伊弉諾神宮までの直線上に妙見山が存在する事実を見たばかりだが、同じ形がまたも出現しているのだ。

|

|

| 図1.16 誉田御廟山古墳付近 | 図1.17 軽島豊明宮付近 |

だが、現時点では「これらは稀有な偶然である」と考えるほかはない。「直接見通せない遠隔地の方位を正確に測量する技術が古墳時代に存在した」という直接の証拠---方法を記した書物や器具など---が今のところ日本国内で確認できないからである。傍証として、正確な日本地図が江戸年間まで作られなかったという事実に基づいて「技術は存在しなかったようだ」という暫定的な判断をせざるを得ないというのが筆者の見解である。

結語 畿内に視野を広げると、宇治神社を頂点として、大和橿原の軽島豊明宮・伊勢神宮外宮・淡路島の伊弉諾神宮が、東西南北と冬至夏至の日の出日の入を表す二等辺三角形の自然暦をなすという驚くべき事実にいきあたった。応神天皇の宮と御陵もまた自然暦をなしている。しかしそもそも、古代において見通しがきかない遠隔地でこの測量が可能であったのかが不明であり、真相は謎のままである。

宇治信仰仮説1: 宇治川への畏敬と信仰 表層の龍の信仰と深層の自然信仰について言及する。

表層:龍の信仰 宇治信仰仮説1の表層は、龍の信仰である。その信仰が存在することの根拠は、「宇治川には白龍さんがいらっしゃる」という地元の人々の言葉である。この言葉を裏付けるように、恵心院には宇治川の白龍を祀る白龍大神社が鎮守社として存在している(1.3節7)恵心院の項)。さらに、宇治川の上流である瀬田川、宇治川に合流する笠取川のそれぞれにも龍の気配が存在し、「宇治川の龍の信仰」を確かなものとしている。この二つについて以下に少し詳細を述べよう。

瀬田川の龍神 宇治川の上流である瀬田川には龍神が住むという伝説がある。たとえば「京都宇治川探訪 (鈴木康久・西野由紀編、人文書院)」p.41には、宇治橋に関し次の記述がある:

また、BIWAKO OTSU TRAVEL GUIDE の龍王宮秀郷社ページ(https://otsu.or.jp/thingstodo/spot70)の記述には次のようにある:

笠取川の龍神 清瀧権現(善女龍王)を祀る笠取の西笠取清瀧宮にほど近い笠取川は、宇治川に合流して宇治に至る。笠取と宇治は川でつながっているのだ。恵みの水が笠取から宇治にまで絶えることなく送り届けられていると見る;あるいは笠取から宇治までの水の流れそのものを山地から平地への龍の降臨に見立てる---そうした信仰が存在した可能性がないだろうか。

また別の意味でも西笠取清瀧宮は宇治の守護であることは指摘しておきたい。西笠取清瀧宮の祭神はアマツヒコヒコホノニニギノミコト。宇治の縣神社の祭神、コノハナサクヤヒメとは夫婦である。宇治からおおよそ鬼門方位に位置する西笠取清瀧宮は、かたい絆で結ばれた宇治の地を守護していると言ってよい。

深層:自然信仰 さて、筆者はさらに、龍という概念が大陸から伝来する以前から、宇治川に対する畏敬の念は存在し、信仰の深層をなしていたと妄想する。宇治川は人々に恵みの水をもたらす一方、ときとして洪水のような災いをもたらす圧倒的な力を持った存在である。山から流れ下ってくる宇治川を、神のおわす山地から人々の住まうこの宇治の平地に降り立つ聖なる存在に見立ててあがめる信仰が存在していたに違いない。

筆者がそのような妄想を抱く主要な理由は、宇治神社と縣神社が、宇治川をはさんで両岸に置かれているという事実だ。あたかも後世の神道の社における狛犬のように、宇治川の両岸に左右一対のかたちで置かれ、畏敬すべき宇治川を祀っているのだと筆者は考える。

妄想をさらにたくましくするに、両神社の配置は、縄文時代にさかのぼるであろう古代の人々の純粋な信仰の現れであったに違いない。太陽と仏徳山に対する信仰を、夏至日の出方位(冬至日の入方位)の直線上の二つの祭祀の施設という形で表すと同時に、それら二つの施設を宇治川の左右両岸に置くことによって、宇治川に対する畏敬の念を表しているのだ。そのようにして古代におかれた祭祀の施設が、時を経て、神道の社の形に整えられていったのかもしれない。

こう考えると、ほかならぬ宇治橋が、この壮大な祭祀の舞台の特等席だということになる(写真1.25)。 宇治橋の中央に立って宇治川の川上をみやるとき、人は、川の左がわの宇治上神社・宇治神社、右がわの平等院と縣神社に向きあうことになる。 山地と平地の境界である宇治神社と、縣神社とは、宇治川を横切る結界を張っている。そこから向こうは龍神・善女龍王のおわす聖なる山地である。龍である宇治川が、そこから結界を超えて衆生の住まう平地へと今まさに轟音とともに降臨している。それを両神社、そして平等院が両岸から見守り、祀っている。その瞬間を目の当たりにしている、ということになるのだ。

宇治信仰仮説2: 太陽・仏徳山の信仰 「仏徳山は、超越的な存在たる太陽が到来し最盛を誇る聖なる場所であると信仰されてきた」とする仮説2について整理の過程を示す。

太陽・山岳信仰 神道成立以前の縄文時代から、太陽と山をあがめ季節の節目を祀る「太陽・山岳信仰」が存在した。その証拠は、縄文期の遺跡が、しばしば、遠方の山の背後に春分・秋分・夏至・冬至の太陽の日の出・日の入りを拝するような地点に位置することである(以上1.6節で言及)。

宇治神社と縣神社と仏徳山もそうした自然暦であることを1.7節(特にその図1.9)で指摘した。改めて言葉で述べると次の通りである。

遠隔地の神宮の関与の可能性 我々は、宇治の自然暦に対して遠隔地の神宮が不思議な位置の関連を示すことを知った(1.8節)。宇治神社一の鳥居を基準点として、冬至の日の出方位の先には伊勢神宮外宮。冬至の日の入り方位の先には淡路島・伊弉諾神宮。また南中の方位の先には大和橿原・軽島豊明宮が存在している。

信じがたいが地理的な事実であるこの位置関係は、上記の宇治の太陽・山岳信仰をより確固なものにしているとも解釈できる。すなわち、超越的な存在である太陽は、冬至に、単なる遠方ではなくてはるか遠方の伊勢神宮外宮を出発し、半年かけて夏至に仏徳山に到着して最盛を誇るのだということである。

宇治信仰仮説2を構成する以上の二つの要因のうち、少なくとも前者の太陽・山岳信仰については古代の人々にも実行可能なことであり、取り入れてよいだろう。一方後者(遠隔地の関与)はさすがに古墳時代に実行できたかどうか定かでなく将来の考古学的検討を待たねばなるまいが、仮説としては含めてもよいであろう。

したがい、宇治信仰仮説2を「仏徳山は超越的な存在たる太陽が伊勢神宮より到来し最盛を誇る神聖な場所と信仰されてきた」と考えることにする。

本節では、古代から現代まで時系列を追って、これまで見てきた事実・検討、そして宇治信仰仮説が述べてきたことが実現されてきた過程を考え、矛盾なき構築が可能なのかどうかを吟味してみる。

検討に入る前に、本論の歴史考察はすべて妄想であることを強調しておく。これは古代史の不確定性と筆者の無学という二つの要因のゆえである。

古代史の不確定性とは、専門家の間でさえ今なお古墳時代の歴史は確定にほど遠いということを言っている。今回古代史の書籍数点にあたってみたが、文献史学は、現存する有限の文献をもとにあらゆる可能性を検討し尽くしてなお---根本的な情報量の不足ゆえに---諸説が棄却できずに並立する状況にあるようだ。近年、放射性炭素年代測定をはじめとする科学的手法の導入により、考古学の方から発掘物に関する客観的な事実が提示され、そのつど諸説の信頼度や最尤の学説が更新されるという状況のようである。

また筆者の無学とは、筆者が、日本古代史の体系的な常識も、まして諸説の全容やその変遷、矛盾関係といったメタ知識も持たないために、書籍に接しても情報の適切な取捨選択ができないということだ。

具体例をあげれば、宇治神社が検討の中心となることからその祭神の菟道稚郎子、その父の応神天皇に関する知見を参照しようと書籍にあたった。ところが「菟道稚郎子は実在した/しなかったかもしれない」「王仁は実在した/後世の創作である」「応神天皇の死後、子の一人仁徳天皇が即位した/応神天皇と仁徳天皇は同一人物であったかもしれない」といった相容れない記述に次々遭遇しお手上げとなった。分かったのは、著名な人物の実在性といった基本的なことさえ確定していないということと、記紀には脚色や年代変更が多く、内容をそのまま事実と受け取ることはできないということだけであった。

このような状態であるし、そもそも本論は学術論文ではまったくないので、一切臆することなく、学術的にはまったく無意味なことを好き勝手に考えたものを述べることとする(だからこそ妄想である)。

ここからの妄想の中では、次の点を想定する。

古代の人々の宇治川と山々への畏敬 現在の京都の南側に広がる山城地域。古代の人々にとって、山並みのはざまから宇治川の豊かな流れ(第1の線)が現れ、山地と平地の境界(第2の線)を越えて平地に降り立ち、稲作や生活に必要な恵みの水をもたらす様は、きわめて神聖なものと感じられたことだろう。一方、治水のない時代のこと、宇治川はときとして恐ろしい洪水を引き起こし、人々にその荒々しさを恐れられる存在でもあったはずである。 恵みと破壊をもたらす宇治川、そして宇治川が流れ出す源である山々に対する畏敬の念はまことに著しいものだったに違いない。

川・山・太陽を祀る施設 さればこそ、古代の人々は、宇治川、山々、そして(太陽信仰の時代であるから)太陽に対する畏敬を表す施設を設けたのだろう。対象の山として、山地の西端であり平地と対面している峰、現在の仏徳山が選ばれた。仏徳山と太陽を祭祀する施設は、この仏徳山の山頂を起点とする自然暦を構成するように設けられた。夏至---太陽がもっとも北寄りから上り南天高くに昇りつめる夏の日---の明け方、仏徳山に後光がさして見える方位が見出される(第3の線)。この第3の線と宇治川(第1の線)とが交わる位置が現在の宇治神社の鳥居である(写真1.4)。くしくもこの地点は、山地と平地の境界(第2の線)上でもある---いわば奇跡の特異点なのである。

続いて、聖なる宇治川の山地から平地への降臨をあたかも後世の狛犬のように両岸から祀るべく、第3の線の宇治川西岸への延長上に、自然暦をなす祭祀の施設がもう一つ置かれた。今の縣神社である。また縣神社の一の鳥居(写真1.3)の位置にも何らかの施設が置かれたことも想像に難くない。なぜならこの地点こそ、冬至の朝、奇跡の特異点・今の宇治神社の鳥居の方角に太陽が昇るのを見る、第4の線上であるからだ。

自然信仰 これらの自然暦の施設配置により、(1) 聖なる宇治川が山地から平地に降臨する (2) 太陽という超越的な至高の存在が、はるか遠方から半年かけて夏至に到来する仏徳山である 以上2つの信仰が表されている。

初期のヤマト王権のもと、3世紀のうちには畿内外各所に国・郡・県の統治制度が確立したようであり、宇治には現在の大久保を中心に宇治市神明・広野に及ぶ地域に栗隈県(くりくまあがた)が存在した。くりくまの名は、現在宇治市文化センターや山城総合運動公園(太陽が丘)がある丘陵の通称・栗隈山(栗駒山)、そのふもとの神明神社の別名・栗隈(栗子)神明に残る(平凡社百科事典マイペディア「栗隈」の解説: https://kotobank.jp/word/%E6%A0%97%E9%9A%88-831377)。

縣神社はこの栗隈県の守護であった。実際、縣神社境内の説明書き(宇治市による)にも次のようにある(抜粋):

ここから筆者は妄想する。栗隈県が置かれた際、その守護の神社は県の中心の大久保付近に置かれてもよかったはずである。だが当時すでに宇治川の西岸に夏至の太陽を祭祀する施設が---ことによっては新羅からの渡来人によりすでに初期の神道の社として整えられた状態で---存在していた。そこで、その施設が(県の北東の端にあるにも関わらず)栗隈県の守護神を祀る社とされ、それにふさわしい立派な神道の社として整備されたのであろう。

宇治川両岸の二つの祭祀の施設は、4世紀後半から5世紀前半、応神天皇・菟道稚郎子の世と、つづく仁徳天皇の世に、大きな変化を見たと思われる。また、1.8節で指摘した信じがたい畿内の神宮・王宮の巨大な二等辺三角形も応神天皇・菟道稚郎子の世の大事業であると筆者は妄想している。

考古学的証拠 この時代、すなわち4世紀後半から5世紀前半には、宇治および周辺の地域に渡来人がいたことは考古学的に明らかになっている。「やさしい宇治の歴史 岡本望 図書出版文理閣」p.23には:

年表 書籍の記述の中で筆者の想定に合うものを抜き出して繋ぎ合わせると、次の表を得る。一部に筆者の妄想をはさんだ。その思考過程については後述してゆく。

| 出典 | 時期 | 出来事 | 補足・異説 |

|---|---|---|---|

| 書紀 | 応神元年 | 大和橿原の軽島豊明宮に住まう | [異説] 軽でなく軽島とあるので河内湖の島であるとも |

| 古事記 | 応神6年 | 近江行幸の際に宇治の和珥氏の娘、宮主矢河枝比売(みやぬしやかえひめ)をめとり菟道稚郎子と八田皇女をもうける | [補足] 木幡の豪族和珥氏の、和珥日触使主(ひふれのおみ)の娘 応神天皇は交通の要衝である宇治を確保すべく大和・宇治の豪族和珥氏と接近し、母神功皇后が宇治で破った大和の忍熊王一族と対抗 |

| 書紀 | 応神11年10月 | 土木治水工事 韓人に軽の池を掘らせる (軽島豊明宮そば) | [妄想] すでに渡来人がきていたことになる。韓人とあるが加羅(加耶)からの人々かもしれない |

| 書紀 | 応神15年 | 百済の阿直岐が良馬を献上、そのまま軽の坂上の厩で飼育の任に 菟道稚郎子に経典も教える | [補足] 菟道稚郎子は宇治の和珥氏のもとでなく軽島豊明宮にいたことになる [異説]阿直岐は創作とも |

| 書紀 | 応神16年2月 | 阿直岐の進言に従い荒田別・巫別を百済に遣わして王仁を招き菟道稚郎子の師とする 王仁は後の書首(西文氏)らの祖(河内の古市が本拠)とも |

[古事記と異説] 古事記は和邇吉師(王仁)が論語・千字文を伝えたとするが、千字文の出現は6世紀であり王仁は創作(少なくとも年代さかのぼり)とされる |

| 書紀 | 応神16(17)年8月 | 百済からの弓月君が率いる渡来人多数を受け入れる (葛城の腋上へ)

新撰姓氏録は弓月君を秦氏の祖とし仁徳天皇が人々を諸郡に分置と記述 |

[補足] 応神14年、弓月君の「新羅に足止めされている」という訴えに応じ葛城襲津彦が加羅に送られたが3年戻らず、平群木菟宿禰と的戸田宿禰ら精鋭が送られ新羅をけん制して弓月君の民が渡来した [異説] 秦氏が東漢氏に対抗した創作とも |

| 書紀 | 応神20年9月 | 阿知使主とその子都加使主(つかのおみ)が人々と共に渡来

倭漢直=東漢氏=漢氏の祖とも |

[異説] 東漢氏が秦氏に対抗した創作とも |

| 妄想1 | 応神20年-37年 | 栄華。ここからは応神天皇でなく、菟道稚郎子が宇治天皇に即位? 軽島豊明宮の真北にあたる今の宇治神社の位置に壮麗な菟道宮(桐原日桁宮)の建設、「宇治天皇」として住まう のちの縣神社を、宮主矢河枝比売を祀るよう変えさせる 渡来人達(後の日置氏)を動員し、軽島豊明宮から超遠隔測量を実施、王仁の本拠である古市に応神天皇陵(誉田御廟山古墳)の位置を定め、造営 莵道宮を基準点として超遠隔の測量を実施、今の伊勢神宮外宮および淡路島の伊弉諾神宮の位置に太陽を祭祀する施設をもうける |

播磨国風土記には「宇治天皇」の文字がみえる 縣神社は栗隈県の守護の社であったのを変更させた「宇治天皇」の権勢 |

| 古事記 | 応神37年 | 阿知使主と子の都加使主、縫製の女工を求めるため呉(東晋あるいは南朝宋)に派遣され、手人(技術者)の韓鍛(渡来の鍛冶工人)の卓素、呉服(渡来の機織り職人)の西素が渡来 | [異説] 東漢氏が秦氏に対抗した創作とも |

| 書紀 | 応神40年 | 菟道稚郎子を皇太子とする | [妄想] すでに宇治天皇 |

| 書紀 | 応神41年 | 応神天皇崩御 反乱を起こした大山守皇子を菟道稚郎子皇子が殺害 |

[妄想] すでに宇治天皇であり反乱の平定 |

| 書紀 | 応神44年 | 菟道稚郎子皇子死去 仁徳天皇即位、難波高津宮に移る |

[妄想] 宇治天皇を仁徳天皇が攻め滅亡させる |

| 妄想2 | - | 仁徳天皇、菟道宮を破壊しごく質素な宇治神社とする 縣神社の祭神を、宮主矢河枝比売からコノハナサクヤヒメにかえる 菟道稚郎子の妹・八田皇女を妃に |

[補足] 河内本拠の仁徳天皇は宇治川西岸・東岸とも支配、敵対していた応神天皇・菟道稚郎子の痕跡を消し去る |

| 書紀 | 仁徳朝 | 栗隈大溝を作らせる | [補足] 栗隈県に対する支配力を表す 工事は秦系集団によると考えられる [異説] 推古朝にも記述があり、仁徳は時代の遡りとも |

畿内の地理の位置関係 また、1.8節「自然暦の遠隔地への適用の試み」で指摘したのは次の点である。

筆者は、1.8節においては「古代にこの規模・精度の測量をおこなえた証拠がない」という理由で「偶然と考えざるを得ない」と述べたが、本節では、そのような測量技術が古代にあったと仮定して盛大に妄想を展開することとする。

妄想1 筆者の妄想1は、「応神天皇は進んだ技術を持つ渡来人を用いて圧倒的な権勢を誇り、それを菟道稚郎子に引き継いだ」という妄想を起点に、次々と妄想が派生して膨れ上がったものである。

妄想1-1 派生した妄想の第一は「応神天皇朝として語られている後半は、実際には菟道稚郎子が天皇だったのではないか」というものだ。 記紀の年代が信頼できないこと(応神天皇の年齢は書紀で111歳、古事記では130歳と非現実的である)、また播磨国風土記の大家の里の段に「宇治天皇の御世」という文言が見えることから考えついた荒唐無稽なアイデアである。

妄想1-2 派生の第二は「応神天皇が、菟道稚郎子のため、菟道宮を早々に建てたのではないか」だ。

壮年の応神天皇が、手塩にかけて帝王学を授けた青年・菟道稚郎子のために---そして畿内の交通の要衝である宇治川東岸、莵道の地を盤石な本拠とするために---早々に壮麗なる菟道宮の整備に着手した。宮の位置としては、上古以来の祭祀の施設(現在の宇治神社)が選ばれた。というのは、この施設は、山からの夏至の日の出を祀る自然暦の装置であって、次代の天皇が宮を構え神聖な太陽と同列の尊崇を人々から受けるのに実にふさわしい場所だったからである。この一連の活動には、菟道稚郎子が妃を得た豪族和珥氏の協力もあったことだろう。また宮の建築には、百済から渡来し葛城腋上に居留させていた弓月君の民を宇治の地に移して用いたのかもしれない。

なお、菟道宮の位置の選定の時点ですでに橿原の軽島豊明宮の真北の方位を意識していた可能性もあると筆者は妄想する。具体的な過程はこうだ---軽島豊明宮の本来の真北を測量してみると木幡付近となり、近江につながる宇治の道からは離れてしまう。そこで、真北の線からは約500mほど東側に離れるが、巨椋池のほとりである現在の菟道稚郎子皇子宇治墓(丸山古墳)の付近の平地に注目した。すると、そこからさらに東に500mほど離れた所にすでに存在していた現在の宇治神社に気づく。軽島豊明宮から約45.7kmの距離で東へ約1kmのずれとなるが、決して大きいずれではない。こうして宮の場所が選ばれた。

妄想1-3 「栗隈県の守護の社、縣神社の祭神を、権勢を良いことに宮主矢河枝比売に変更させたのではないか」。宇治天皇が、応神天皇の妃にして菟道稚郎子の母、宮主矢河枝比売を神として祀るよう縣神社に命じ変更させた、という妄想である。

それまで、山と太陽を信仰し、また栗隈の地主神を祀ってきた初期の神道の社にしてみれば、これまでの祭神をないがしろにして別の「神」を祀れとは無茶な要求だろう。しかも、先の天皇の妃、今の宇治天皇の母とはいえ、対岸の木幡の豪族の娘である。

栗隈県はヤマト王権に従うのであるから、天皇が命じれば従わざるをえないが、栗隈県の人々はどう思ったであろうか。

実は、現代にいたっても両神社には見解の相違があるとささやかれる。Wikipedia 県祭り の項に曰く:

妄想1-4 「渡来人(後の日置氏)を動員し、軽島豊明宮から超遠隔測量を実施、王仁の本拠である古市に応神天皇陵(誉田御廟山古墳)の位置を定め、造営」。菟道宮の位置選定を通じ太陽信仰を目の当たりにした応神・宇治天皇は、自らの権威付けの手段として、自分たちは太陽と同列に神聖であるということを、宮、陵、神社の位置関係でもって表すという着想に至った。それも大規模であればあるほど権勢を誇ることになる。

すでに軽島豊明宮のほぼ真北に莵道宮を置いた応神天皇は、東南西北よりさらに太陽の運行を直接的に示すものとして、夏至・冬至の日の出・日の入りの方位を用いることとした。大和橿原の軽島豊明宮からは、百済から招き菟道稚郎子に帝王学を授けた王仁博士や西文氏の本拠地である河内の古市が、おおよそ夏至の日の入りの方位にある。そこで古市に自らの墓陵の位置を定めるべく、渡来人の手により遠距離の測量を行わせた。具体的な方法はわからないが、二上山の山頂・山腹を使う---夏至の夕暮れ、どのあたりに日が沈むのかを軽島豊明宮において見定めて山の稜線上に目印をもうけ、冬至の明け方に山の反対側の古市において稜線上の目印から日が昇るような位置を求める、といったような---ことは古代にも可能であったかもしれない。測量や造営は長期間を要するから崩御後に着手したのでは遅い。応神天皇の存命中にこの事業は行われたはずである。一連の土木治水事業に渡来人が大いに用いられたことは想像に難くない。

妄想1-5「莵道宮を基準点として超遠隔の測量を実施、今の伊勢神宮外宮および淡路島の伊弉諾神宮の位置に太陽を祭祀する施設をもうける」。絶大なる権勢を手中にして菟道宮にいた宇治天皇は、父・応神天皇を見習い、夏至・冬至の日の出・日の入りの方位を用いて畿内にまたがる巨大な二等辺三角形を実現することを発案し、実行したのだという妄想である。

詳細は長くなるので「備考」に分けるが、宇治天皇は宇治神社鳥居・縣神社・縣神社一の鳥居がなす自然暦を、はるか遠方に拡大することを考えたのだ。冬至の日の出方位のはるか遠方に一つ、太陽を祀る神の宮を置く。また、冬至の日の入方位の遥か遠方にも一つ、神の宮を置く。それらの宮は軽島豊明宮と東西一直線上に置くことにする。こうすることで、莵道宮と軽島豊明宮、そこに住まう宇治天皇と応神天皇を、太陽と同列の至高に神聖なものと意味づけすることができる、というのがその発想の根本であった。

1.8節で示した通り、伊弉諾神宮の方角には途中に淡路島妙見山がある。この山腹に目印を置くという二上山のときと同様の方法により伊弉諾神宮の位置は比較的容易に定めえたかもしれない。一方伊勢神宮外宮までは山また山であり、どのように超遠距離の測量を超高精度でおこなったのかまったく想像がつかない。次々とたどっていったならば誤差が累積して、ずれは到底数十メートルでは収まるまい。だが現実に、収まっている。これはミステリーというほかはない。

妄想2 筆者の妄想2は、「仁徳天皇は、宇治川東岸・西岸いずれも支配下に置き、宇治天皇に敵対し滅ぼしたという事実の隠ぺい工作をはかった。」という、これまた奇想天外な発案である。仁徳天皇にとって宇治天皇はじゃまもの、敵である。だが「前の天皇を滅ぼして王位についた」という事実が後世に残れば、自己の正統性が損なわれる。そこで、弟・菟道稚郎子は天皇ではなかった;地位を譲って夭逝した;自分はそれを嘆き悲しんだ;とみせかける工作が必要になる。そういう設定を置いてみたときに、またいくつかの妄想がわいてきたものである。

妄想2-1 「仁徳天皇、菟道宮を破壊しごく質素な宇治神社とする。」 宇治天皇が居た宇治川東岸の莵道宮は、宇治天皇の存在を否定するため、徹底的に破壊しつくされたであろう。そのうえで、「夭逝」した異母弟を手厚く弔ったと見えるよう、また弟は天皇ではなかったと見えるよう、「菟道稚郎子命」を祀る、ごくごく質素な神社のみを残した。それが宇治神社である。

妄想2-2 「縣神社の祭神を、宮主矢河枝比売からコノハナサクヤヒメにかえる。」宇治天皇の存在を否定するには、縣神社に菟道稚郎子の母が神として祀られ続けていては都合が悪い。また栗隈県においても、宇治天皇が縣神社の祭神を強引にその母に変更したことは良く思われていなかったから、これを改めれば栗隈県の人々に良い印象を与え、統治がしやすくなるという期待もあったかもしれない。こうして、祭神を本来の地主神(神吾田とも伝わる)に戻し、又の御名としてコノハナサクヤヒメを祀ることにしたのだ。

なお、河内に本拠を置いた仁徳天皇の縣神社への関与の気配は他にもある。縣まつりには奉賛会が関与するがこの奉賛会は宇治でなく河内の人々であるというのだ。河内による宇治地域の支配の歴史は、現代にまで尾を引いているのだろうかと複雑な思いがよぎる。

妄想2-3 「菟道稚郎子の妹・八田皇女を妃に。」 皇后である葛城磐之媛の激怒・別居を招いてまで仁徳天皇はこのようなことを行ったとされている。千歩譲ってこれが事実だったとすれば、異常性癖---ではなく「敵対していなかった、亡き弟の家族を丁重に遇した」というデモンストレーションであるし、そう思わせる後世の作り話であろう。実際には一族皆殺しにしたのではないか。もっとも和珥氏はその後も枝分かれしつつ山背国紀伊郡で栄えたようにも見え、木幡には屯倉もあったようだが、妄想なので目をつぶる。

なお、宇治天皇の存在をうかがわせる文書や文物は莵道宮とともに徹底的に隠滅されたことは想像に難くない。だが、残ったものがあった---播磨国風土記である。遠く離れた土地、そして応神天皇の影響のあった土地である播磨に、「宇治天皇」の文字は、残ったのだ。そして何より、軽島豊明宮と誉田御廟山古墳の冬至日の出=夏至日の入り方位の位置関係。また、軽島豊明宮と莵道宮を基準とし、伊勢神宮外宮と淡路島の伊弉諾神宮が、東西と南北、そして冬至の日の出・日の入方位を畿内に描く、驚異的な規模と精度の二等辺三角形の位置関係。これはさしもの仁徳天皇といえど、改ざんする術もなく、今日にいたるまで厳然と存在し続けたのである。

結語 こうして、上古の山岳・太陽信仰に由来して、仏徳山、および夏至にその方位に昇る太陽を祭祀し、かつ山から流れ出でて平地に恵みをもたらす宇治川を両岸より祀ってきた一対の施設は、応神天皇・菟道稚郎子・仁徳天皇の世において激動とも言える変容を経験し、最終的にはおのおの神道の施設として整備された。それが現在の宇治神社・宇治上神社および縣神社に発展していったのである。 この激動には、山岳・太陽信仰を利用し、自分たちを神聖なる太陽と同列の存在に位置づけようとした応神天皇・菟道稚郎子の思惑が働いたと言ってよい。

応神天皇と菟道稚郎子、そして仁徳天皇は、そろって宇治上神社に祀られている---奇妙である。仁徳天皇は菟道稚郎子を滅ぼしたはずである。記紀の「帝位を譲って亡くなった」という記述と同様、対立・殺害を隠ぺいする工作の気配が感じられてならない。

閑話休題。本論はすべてが荒唐無稽の限りを尽くした妄想である。伊勢神宮外宮と伊弉諾神宮の創建時期はまったく確定していないうえ、今の質素な宇治神社が最高の格の二つの神宮の基準点となっているなどという奇想天外な学説は、筆者が調べた限り皆無である。また冒頭に述べた通りこの時期の歴史の真相は不明点があまりに多い。応神天皇と仁徳天皇が同一人物の可能性があるなどと聞くと、あらためて、本節の内容はいずれにしても妄想にすぎないと、ある意味で安心していることができる。

備考1:古代の測量の可能性 古墳時代にこのような精密な測量を行い得たのは応神天皇が百済から迎えた渡来人---弓月君の民---だろう。二等辺三角形といえば直ちに日置氏が連想されるわけだが、実は日置氏は応神天皇の末裔とされており、つじつまが合わない。

備考2:施設の意図 宇治の自然暦の施設をこれほど巨大な規模で完成させた意図について掘り下げておく。筆者は、この地理的配置により、太陽すらも敬意を表するほどに応神天皇と菟道稚郎子は偉大であるということが表現されていると妄想した。それには、この自然暦施設に関わる宇治川の西岸と東岸の二つの要素があると感じられる。

備考3:事業の主体者 誰がこの巨大な事業を実施させたのか改めて吟味しておく。前項「施設の意図」からすれば、やはり、大和を本拠とする応神天皇と宇治の菟道稚郎子が自分たちの権威、さらには大和と宇治の結びつきを示そうと計画し実施したと考えるのが自然だろう。百済から受け入れた弓月君の民の技術をもってすれば遠隔地の測量も可能であったかもしれない。その後この二人にとってかわった河内本拠の仁徳天皇が宇治を支配する形となり、宇治神社は伊勢神宮外宮・伊弉諾神宮に比べ非常に質素なものに改められたが、その位置関係は今もなお宇治神社の一時の栄華を物語っているということになる。

さて、当時の中国にはすでに遠隔地の方位と緯度のずれを測量し地図を描く技術があった。一つは後漢(AD25-220)に成立した「周碑算経」である(古代中国における地の測り方と邪馬台国の位置、野上道男、東京地学協会伊能忠敬記念講演会、2015年11月28日)。また、晋の勃興期に生涯を閉じた数学者劉徽が263年に著した「海島算経」(中国の数学-海島算経)には遠隔地の距離を計測する測量術が記載されている。百済は江南の(東)晋と4世紀に交流があったから、これらの技術に習熟して百済から渡来した者があったかもしれない。だとすればそうした渡来人の手によって古墳時代の日本において大規模な測量を行い、宇治からみて正確な方位に伊勢神宮外宮および伊弉諾神宮といった遠隔の地を定めることができた可能性はある。直接の証拠はないものの、不可能とも言い切れないのである。

(余談となるが、最新の研究(『北極星による古代の正方位測定法の復元』の発表、Shinobu Takesako, 2021年9月20日掲載 )によると中国では孔子より前の春秋時代にすでに±20分程度のずれで真北が測定できていたこと、この測定法は639年以降の日本の都市造営で使い始められたことが明らかになったという。)

なお、超遠隔地を含む宇治の自然暦の施設の配置は、純粋に天文学と地理測量に基づいて定められており、現地での日の出方位などの実測だけに頼っていない。実際、たとえば冬至の日の出は、東岸の宇治神社一の鳥居にいても朝日山に隠れて見えない。西岸の縣神社一の鳥居に立って観察しても、朝日山の稜線から顔を出す太陽はすでに山の高さの分南に寄っている。にもかかわらず縣神社一の鳥居は、宇治神社一の鳥居との間で天文的・地理的に正確な冬至日の出方位を構成する位置に作られている。現地での実測だけには頼らなかったのだ。

一つは宇治川西岸で観察される、一年をサイクルとする太陽の動きである。すべての基準点である宇治神社一の鳥居の背後に日の出の後光を遥拝する、縣神社参道上の歩みは、冬至の日に縣神社一の鳥居を出発し、夏至の日に縣神社本殿に到着する。冬至にはるか彼方の伊勢神宮にあった太陽が、夏至には至近の仏徳山に到着することになるのだ。すなわち「仏徳山・宇治神社は、畏敬すべき太陽さえもが、はるか遠方の住まいである伊勢神宮を出て半年をかけてはるばる来訪するほど尊い」ということがあらわされていると思う。

もう一つは宇治川東岸で観察される、一日をサイクルとする太陽の動きである。冬至の日に宇治神社一の鳥居に立てば、太陽は伊勢神宮外宮を出て伊弉諾神宮に入ることになる。さらに南中は一年中変わらず常に大和橿原の軽島豊明宮の真上である。このことで「二つの神宮を行き来する神聖な太陽が一番高くのぼるほどに応神天皇は尊い」ということが示されていると思う。

なお、この二等辺三角形配置により、大和橿原の軽島豊明宮に立てば春分と秋分に伊勢神宮外宮から日が出て伊弉諾神宮に入るのを見ることになる。ということは「伊勢神宮から日が出て伊弉諾神宮に日が入るのを拝む地点は、冬至の日に縣神社一の鳥居を出発して毎日一直線に南下し、春分の日に軽島豊明宮に到着して夏を過ごし、秋分に軽島豊明宮を出発して日々北上し、冬至に縣神社一の鳥居に戻る」とも言えるわけである。宇治から大和橿原までの道は「山背道」という名で存在したが、途中に山もあり木津川もあって、決して直線的な道とはいえない。それでもこの配置を選んだのは、実測に関係なく天文的・地理的に正確な方位をよりどころとしたことの証拠といえるだろう。

宇治橋はどうか。7世紀の646年に建設されたと日本書紀にある。その位置は、当然に縣神社の一の鳥居に接するように選ばれた。これにより、「古代からの自然信仰---仏徳山を自然暦の形で祭祀し、かつ山から流れ出でて平地に恵みをもたらす宇治川を両岸より見守り祀る二つの施設」を一望する観覧席が生まれたのだ。この頃には龍の観念も大陸より伝わって久しい。漠然とした「恵みをもたらす宇治川」という畏敬は、「聖なる山地に住まう聖なる龍である宇治川が、衆生の住まう平地に降臨し、恵みの水をもたらす」という見立てに発展していた可能性もあるだろう。

794年、平安遷都。京都盆地が四神相応の地として都に選ばれたことが、四神、陰陽五行説、十二支、といった大陸の思想の定着ぶりを物語っている。

御所の天門(乾=戌亥、いぬい、北西) の守りとして大将軍八神社、北野天満宮、平野神社が置かれたこと、12年後の806年に中国の青龍寺から帰国した空海が高雄山麓に勧請した青龍権現もおそらくその一つであろうことを1.3節6)で述べた。インド神話に登場する八大龍王の一、沙掲羅(しゃがら、サガーラ)の第三(第四とも)王女である善女(善如)龍王の到来である。

空海はまた822年(弘仁13年)に宇治神社の至近に中国の青龍寺を模した龍泉寺を創建しここにも青龍権現(善女龍王)を祀った(1.3節7)。

874年(貞観16年)に山科に醍醐寺が創建され、900年ごろに善女龍王が醍醐寺へ降臨してとどまったという。一方の龍泉寺は荒廃ししてしまい、それを1005年に再興したのが恵心僧都。恵心院の名の由来である。

これに関して筆者の妄想を開陳しておく。空海は、龍泉寺の創建にあたって天門(戌亥、北西)と巽(辰巳、南東)の位置関係を考えただろう。都の辰巳に、都を守護する善女龍王をまつるにふさわしい場所を求めた結果、当時すでに「宇治川が神聖な山地から平地に降り出てくる様を龍の降臨に見立てて崇める」という信仰があった宇治のこの地が選ばれたのだ。

しかしその後、醍醐寺が創建される。これは高雄の青龍宮・中心部の神泉苑の延長線上、すなわち都の真の辰巳の方位にあり、規模もはるかに大きい。都の守護たる善女龍王を祀る場として醍醐寺の方が一層ふさわしいという論がおこった可能性もあるだろう。その結果、900年ごろに宇治の龍泉寺から醍醐寺へと祭祀の場は移され、その結果、龍泉寺は荒廃してしまったのだ---。

1052年、藤原頼通が平等院を建立。鳳凰堂は当然に自然暦を前提とし、上古より存在している「第3の線」---仏徳山山頂、宇治神社、縣神社を結ぶ夏至日の出方位の直線---の線上に建立された。それにとどまらない。夏至の日、対岸の朝日山山頂付近から顔を出す日の光が池と鳳凰堂内部の鏡に反射して阿弥陀如来・雲中供養菩薩像にスポットライトを当てると伝えられるなど、当時の技術の粋を集めた浄土式庭園となっている。山号・朝日山もうなづけるところである。縣神社は平等院の総鎮守社となった。建立に際しては、宇治神社・宇治上神社を現世、宇治川を三途の川、平等院を西方浄土(極楽浄土)とみたてることが行われたようで、当時の末法思想をうかがわせる。

つづく1060年ごろ、宇治上神社の整備。一体としての信仰であろう。また宇治神社が鬼門の、縣神社が裏鬼門の守り、とされたのが興味深い。自然暦が十二分に知られていたにも関わらず、同時に鬼門の考え方も取り入れられたのだ。

1097年、平等院建立から45年後、醍醐寺の清瀧権現が醍醐寺・上醍醐寺・上醍醐寺奥の院に分祀された。いずれも、冬至に笠取山山頂からの日の出を拝む位置に並ぶ。笠取山の遥か彼方には伊勢神宮が位置している。さらに奥の院の真東---東の青龍の方位---に、善女龍王の住まう東西の笠取清瀧宮が置かれた。うち西笠取清瀧宮の祭神は天孫天津彦彦火瓊瓊杵尊アマツヒコヒコホノニニギノミコトである。その妃、木花開耶姫命コノハナサクヤヒメを古くから祭神として奉祀するのが、縣神社である。

ここでも筆者の妄想を披露しておこう---平等院建立の際、宇治神社・縣神社の方位は夏至日の出方位であって鬼門方位ではないことは自明であったが、上古から存在する尊い社であるから、便宜上「鬼門の守り」と称した。しかし時間がたつにつれ、真正な鬼門の守りが必要だという意見が強まり、奇跡の特異点宇治神社鳥居および平等院鳳凰堂から正確に鬼門(北東、艮=丑寅、うしとら)の方角にある笠取山に、畏敬に値する社を置くこととした。そこで、すでに龍の地・宇治にふさわしいとして醍醐寺にいた善女龍王を祀ることとし、醍醐寺に命じて清瀧権現を分祀させ奥の院と東西笠取清瀧宮を創設。西笠取清瀧宮の祭神としては、当然、縣神社の妃コノハナサクヤヒメを守るニニギノミコトを当てたのである---。

妄想はさておき、祭神の観点で、笠取と宇治は深くつながっており、宇治は、その北東、宇治川上流の笠取の山地に善女龍王をいただきその守護を受ける、まぎれもない龍の地となったのである。

江戸前期の1645年-1648年に淀藩主の永井尚政により曹洞宗仏徳山興聖寺が現在の宇治の地に再興される。その位置は、平等院鳳凰堂が、朝日山山頂からの夏至の日の出をみるその方位である。江戸前期においてもやはり自然暦はよく知られていたことがわかる。

また、時期は不明であるが、太閤堤の建設により宇治川の水位が上がった。そこで平等院を宇治川から守ろうと平等院鳳凰堂と宇治川の間に盛り土を行い、地盤が最大150cmも高くなったという(2022年8月17日放映のテレビ番組「林修のニッポンドリル 学者と巡る世界遺産SP清水寺&平等院」による)。

明治時代以降、宇治川に浮かぶ塔の島の整備が進められる。明治末に、宝暦6年(1756)の洪水で河に埋もれていた十三重塔が発見されたのがきっかけであったという。

またそれまで宇治離宮明神として一体的に扱われていた宇治神社・宇治上神社が2つに分離される。

昭和以降すなわち現代にいたっても、宇治川両岸の神社が相対して聖なる宇治川の山からの降臨を迎え祀る、仏徳山に到来する太陽を祀る、という「宇治信仰仮説」は連綿と認識されていると筆者は妄想する。

その一つ目は朝霧橋である。昭和時代の1972年、奇跡の特異点である宇治神社一の鳥居から橘島にわたれるよう建設された橋だ。 朝霧橋は第3の線---夏至日の出方位---に忠実に一致する線上に建設され、しかも、両神社の張る結界を具現化するかのように朱色に塗られ、あたかも鳥居のように宇治川を祀っているのだ。そればかりではない。「あさぎり」の名はどうか。むろん、権中納言定頼が宇治川の美しい朝の霧を詠んだ「朝ぼらけ 宇治の川霧 たえだえに あらはれわたる 瀬々の網代木」の「朝」「霧」と考えるのが一般的ではあろう。だが---もう一つ筆者の脳裏によぎるものがある。至高である太陽が昇る山「朝日山」と、宇治稚郎子皇子の「桐原日桁宮」。「朝」「桐」だ。命名の際にこちらも考慮されたのだとすれば、ただただ感服あるのみである。

さらに、縄文の昔から連綿と太陽を信仰してきたこの宇治の地にふさわしい命名がもう一つ、現代になされている---「太陽が丘」だ。1982年3月に開園した京都府立山城総合運動公園の愛称である。それは、古代の栗隈県の名を今にとどめる栗隈山に建設されたのである。

結語 ことのほか長大とはなったが、この地の上古から現代までの変遷を振り返った。川を、そして山・太陽を信仰する古代からの宇治信仰仮説は、筆者の荒唐無稽な空想である。だが地理的事実や歴史的事実に照らして、絶望的に矛盾しているわけでもない、娯楽として許される架空の物語とはいえるのではないか。現代に設けられた朝霧橋と太陽が丘運動公園の名は、図らずも宇治信仰仮説が現代にも生きているかのように筆者には感じられるのである。

あらためてここに、宇治信仰仮説を掲示しておこう。

小説「響け!ユーフォニアム」の舞台、宇治。

宇治信仰仮説のような言い伝え、あるいは宇治の古代の歴史といったものが「響け!ユーフォニアム」の基層に横たわっている可能性はないだろうか。

原作の時点ではどうか。「響け!ユーフォニアム」の原作者である武田綾乃先生は宇治のご出身である。郷土の伝承は地元の小中学校で教えられるだろうから、武田先生もご存じだった可能性がある。筆者が教材としてもしかしたらと考えているのは、「やさしい宇治の歴史」(岡本望、図書出版文理閣、2006年)である。宇治の小中学生のために出来上がったばかりのこの本を、当時中学生であった武田先生がご覧になっていたら---。先生は「響け!ユーフォニアム」の執筆の動機として「変わりゆく風景をとどめたい」とおっしゃっているが(要出典)、それは店舗の移ろいや護岸の外観といった表層的・短期的なものだけでなく、古代の人々が宇宙観をもって作り上げた宇治という舞台の特異性の未来への継承を念頭に置かれてのことかもしれない。とすれば伝承の内容は必然的に物語の基本設定に生かされているはずである。

アニメーションはどうか。「響け!ユーフォニアム」は京都アニメーションの30周年記念として、地元宇治が舞台という理由で選ばれた作品である。京都アニメーションは徹底した考証をストーリーや映像に緻密に反映させるスタジオである。まして地元宇治が舞台となれば、宇治にまつわる古代信仰や地形・神社の配置の意味を徹底的に調べ尽くし、単に風景の忠実な再現に留まらず、アニメーションのストーリ構成のような根本的なレベルで反映させた可能性がある。社長の御名前が八田氏であることも奇遇といえば奇遇である---菟道稚郎子の妹の名、八田皇女と一致しているのだから。

1章の帰結である宇治信仰仮説は、果たして「響け!ユーフォニアム」に影響しているのだろうか。これについて2章以降で検討していく---ただし、「妄想爆発」モードで!

2021年12月19日追記:「そのような古代信仰に関してはきいたことはない」というのが、宇治市歴史資料館のコメントであった(2021年12月11日、宇治市文化センターで開催された「第3回ようこそフェスティバル」におもむいた際、隣接する歴史資料館を訪れて相談)。「歴史資料には、地元の信仰・伝承は詳しくは記載されていない。また、宇治川がどうかという伝承の調査だけでは普遍性を欠く。古代日本の各所で共通してそのような信仰がみられるか、という見方が重要である。それを行うのは、民俗学や文化人類学である。」というコメントをいただいた。

大変にありがたかったが、ずぶの素人の私には、今から民俗学や文化人類学を学び全国のフィールドワークをしてまわるということは現実的ではない。「山から平地に流れ出る川を龍とみたて、両岸に神社をおいて橋を架けて祀る」信仰というものは、今のところ「現実にはない」としよう。そのうえで、「もしもあったとしたら」という妄想を爆発させていくことにする!