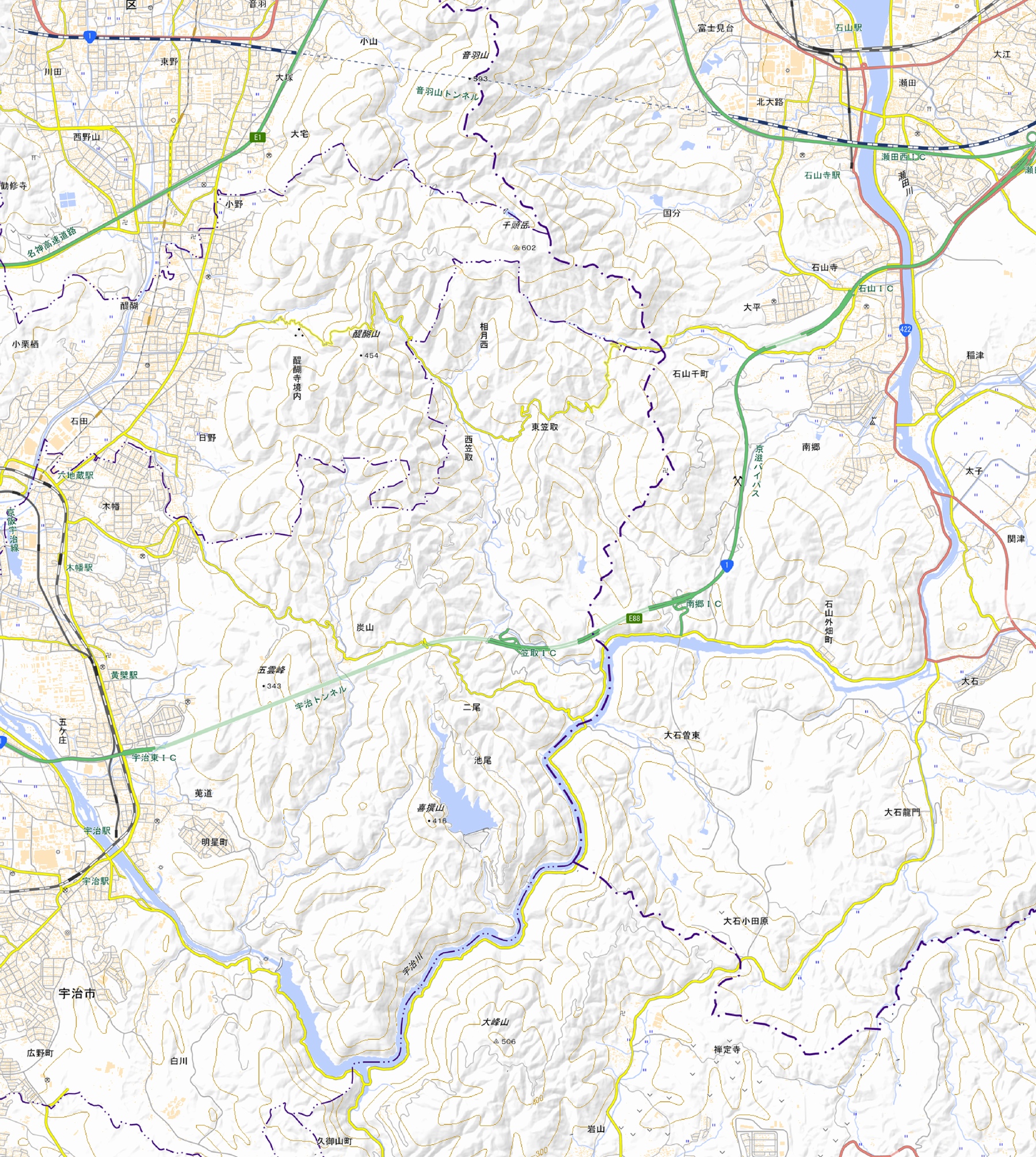

図1.1 山地と平地の境界点・宇治

水の流れはこの場所で山から地に降り立ち両者を結ぶ。

(国土地理院GSI Mapsより引用)

小説「響け!ユーフォニアム」の舞台、宇治。

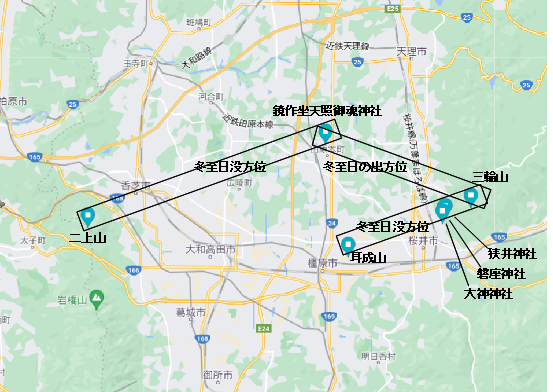

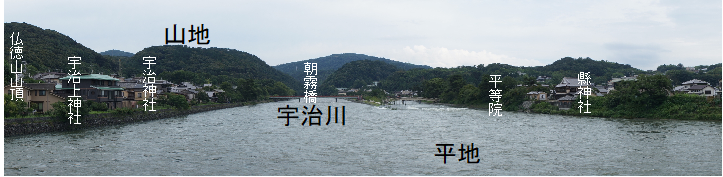

宇治の地形は特別である(図1.1) 。宇治川の流れをたどってそのことを確かめてみよう。近畿のみずがめ・琵琶湖の水は、瀬田川となって流れ出す。大石で西に向きを変えてほどなく京都府に入り、笠取川の注ぐあたりで南西へ。ここから喜撰山・大峰山の間の険しい谷を曲がりくねって進み、北西に向きを変えてほどなく、ついにこの宇治で山地を抜け平地に出て穏やかな流れに変容、今はなき巨椋池で小休止ののちはるか大阪湾目指して平野部を流れてゆく。すなわち宇治という地は実に山地と平地の境界点であって、豊かな水の流れはまさにここで山から地に降り立ち両者を結んでいるのだ。

この宇治の地に、古代の人々もまた特別な意味合いを感じたことだろう。そのゆえにか、京都の南東に位置するこの地には、京都市中と同様に、まことに由緒ある神社仏閣が多数点在している。萬福寺。縣神社。平等院。宇治神社、宇治上神社。興聖寺。また笠取の清瀧宮。

宇治川の流れ自体が龍のような気がする。笠取から喜撰山・大峰山の間を曲がりくねって進むさまはまさに巨大な龍のようだし、山から龍が舞い降りた地が宇治だと考えるとなんだか宇治がとても神聖な場所のような感じがしてくるから不思議だ。

龍が舞い降りたその場所は、山と地の境界線は、いったいどこだろう。これについて考えるためにも、まず宇治の地の神社仏閣について検討してみることにしよう。

神社仏閣といえば古来から龍がつきものである。宇治川にそって建つ社寺のいくつかを思い起こしてみよう。

黄檗宗総本山萬福寺は1661年に中国僧「隠元隆き(いんげんりゅうき. 「き」は王偏に奇)禅師」によって開創 された。その伽藍配置は中国明朝様式を取り入れており、境内の建物を結ぶ参道は「石條(せきじょう)」と言って龍の文様である:

「境内に縦横に走っている参道は、正方形の平石を菱形に敷き、両側を石條で挟んだ特殊な形式であり、龍の背の鱗をモチーフ化したものです。中国では龍文は天子・皇帝の位を表し、黄檗山では大力量の禅僧を龍像にたとえるので、菱形の石の上に立てるのは住持のみです。」

また主要な建物は屋根のついた通路で結ばれている。その天井は蛇腹天井(じゃばらてんじょう)と言われている:

「黄檗天井ともいい、龍の腹を表しています。本堂のほか、法堂、開山堂の主要建造物の正面一間分の軒下の垂木はこのように丸く、かまぼこ型をしています。中国・チベットにも同様のものがあり、「檐廊(えんろう)」と呼びます。」

縣神社の起源は不詳だが、古くは大和政権における県(あがた)に関係する神社と見られている。平等院の建立の際、裏鬼門(南西方位)の守りである鎮守社とされた。その手水の意匠は龍である(写真1.2)。

平等院の梵鐘は「勢の東大寺鐘」「声の園城寺鐘」とならび「姿の平等院鐘」として天下の三名鐘に数えられる。この平安時代の作の梵鐘にも龍の意匠が用いられている:

「鬣を真上に逆立たせた竜頭が飾られたり、宝相華唐草の地文の上に鳳凰や、踊る天人などが描かれていたりします。撞き座に向かって龍の首が向くのも平等院鐘からです。現在、鳳翔館で拝観できます。」

また龍の気配という主題からは外れるが、平等院鳳凰堂といえば、阿弥陀如来坐像をとりまく52躯の雲中供養菩薩像が余りにも有名である。

「南北それぞれコの字形に阿弥陀如来を囲んで並んでいます。南北半数ずつに分けて懸けられ、(中略) いろいろな楽器を演奏したり舞を舞ったり、あるいは持物をとったり、合掌したりしています。」

菟道稚郎子(うじのわきのいらつこ)皇子を祭神とする宇治上神社・宇治神社。宇治上神社そのものが、菟道稚郎子の離宮「桐原日桁宮」の旧跡だともいわれる。両神社には龍の気配がない。あるのは兎である。宇治神社にいたっては手水も龍ではなくて兎である。

宇治神社の名はすでに『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927年)にありその歴史はきわめて古い。明治時代までは二社一体であり宇治離宮明神などと称していた。明治に分離の後、宇治上神社は1952年より国宝。1994年には、現存する日本最古の神社建築として世界文化遺産に登録。2004年には、年輪年代測定により本殿が1060年頃の建立とわかりその古さが科学的に裏付けられた。

日本書紀にすでに「菟道河」の記述があることから、地名が先に菟道(うじ)であって、菟道稚郎子の一族が地名をいただいた可能性が高い。もう一つの説は、山城国風土記にあるように、菟道稚郎子皇子がこの地に居住したことからこの地が菟道となったとするものだが、日本書紀の記述からすると考えにくいことになる。

では菟道の地名そのものの由来は何か。南方熊楠はこの地に兎が多く道をなしたから菟道となったと唱えたが、現在では、平地が山地に入り込む「うち」、あるいは何らかの勢力の本拠地としての「うち」が起源とされているようである。筆者は、伊勢神宮内宮にも宇治という地名があり宇治神社・宇治橋があることから、神道と関係する集団が伊勢と同様にこの地にもいたのではないかと想像する(根拠文献必要)。

経緯はともあれ、宇治=菟道の地の由緒正しい神社は、龍の代わりに菟を祀っている(写真1.3, 1.4, 1.5)---菟を、龍に比肩する圧倒的な力を秘めた存在とみなしているのだ。実際、宇治神社の手水の兎の耳(写真1.5)は縣神社の手水の龍の角(写真1.2)と同様の形をしているし、兎は飛ぶように走り一羽、二羽と数える。兎は小さいけれど龍のように空を舞わんと志す存在なのである。宇治=菟道は兎の地にして龍の地ということになる。

なお、菟道の文字は今もとどうという読みで地名と学校名に残る---菟道高校である。

|

|

|

| 写真1.3 拝殿のみかえり兎 | 写真1.4 兎の手水 | 写真1.5 兎の置物 |

紅葉の美しい「琴坂」で知られる曹洞宗仏徳山興聖寺(こうしょうじ)。1229年に宋から帰国した道元禅師が1233年に伏見深草の地に開創したのがおこり。日本最初の曹洞宗修行道場であった。江戸前期の1645年、これを淀城主の永井尚政が宇治の地に再興したのが現在の興聖寺である。

まっすぐな琴坂をのぞむふもとの門には「仏徳山龍門」とある(写真1.6)。また琴坂を登りきったところにある山門は龍宮造り様式であり「龍宮門」とも呼ばれる(宇治市指定有形文化財指定)(写真1.7)。

|

|

| 写真1.6(左) 仏徳山龍門から始まる琴坂 | 写真1.7(右) 仏徳山興聖寺の龍宮門 |

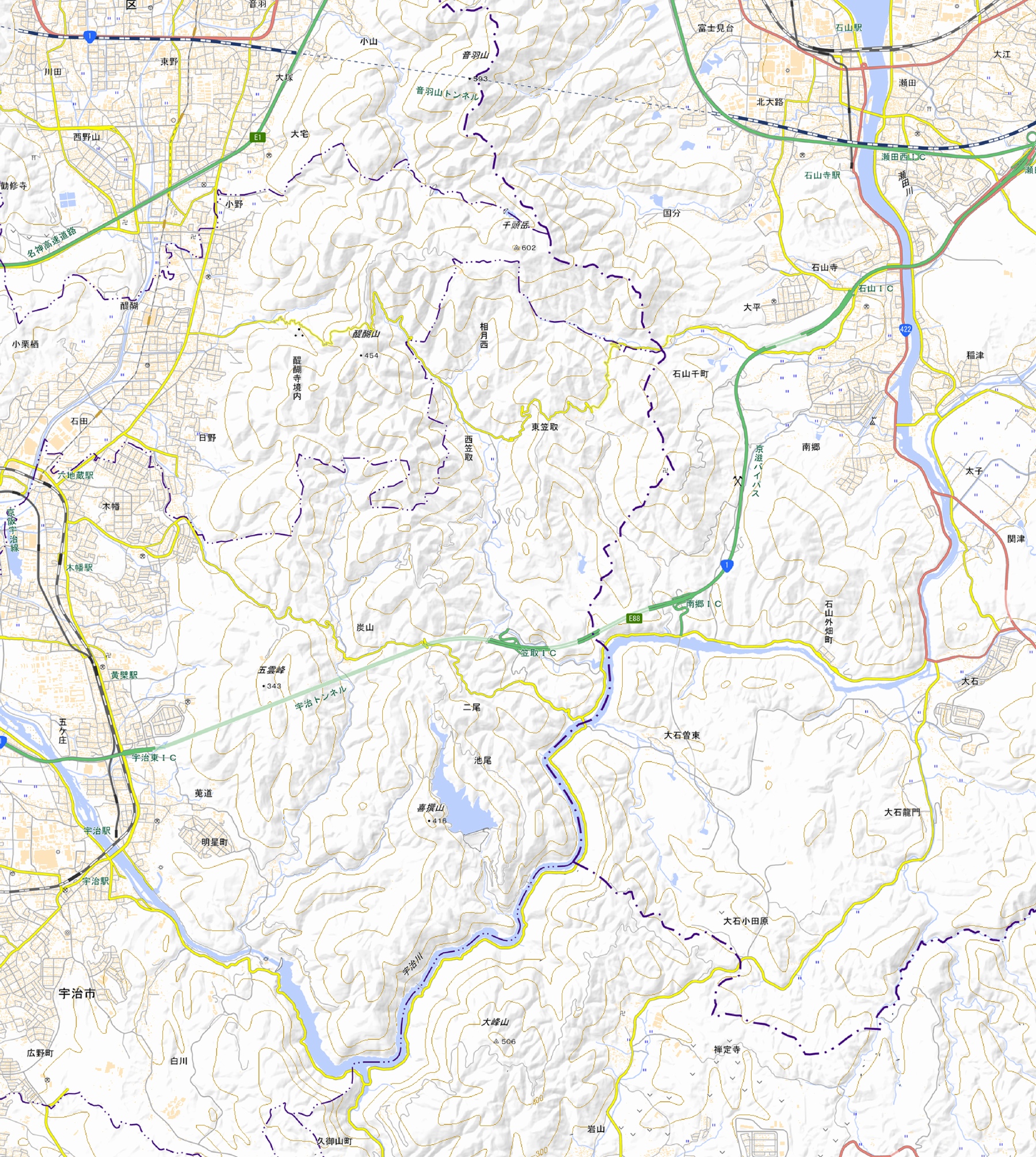

なお仏徳山(通称大吉山)の展望台および山頂は、仏徳山興聖寺のテリトリーである(写真1.8)---宇治上神社のテリトリーでない(写真1.9)---ことは付言しておきたい。

南行して宇治川上流にそそぐ笠取川水系。笠取川を挟む東笠取・西笠取にそれぞれ、清瀧権現を祀る清瀧宮が建っている。

ここで清瀧権現についてまとめてみる:

清瀧権現(せいりゅうごんげん または せいりょうごんげん)は、インド神話に登場する八大龍王の一、沙掲羅(しゃがら、サガーラ)の第三(第四とも)王女である善女(善如)龍王。害を加えない善龍であり、密教を守護していた中国・青龍寺に飛来して同寺の鎮守(守護神)「清龍」となった。後年、弘法大師空海が青龍寺を訪れて仏法を学び帰国する際(806年)、京都洛西の高雄山麓に勧請された。海を渡ったので龍の字に「さんずい」を加え「清瀧権現」と敬称するようになった。

清瀧権現は、複数の寺を巡った後900年(昌泰3年)ころに京都市伏見区所在の真言宗醍醐派総本山醍醐寺の山頂、醍醐水泉に降臨し留まった。以後同寺に伝えられる真言密教を守護する女神となった。

1097年(承徳元年)、勝覚が醍醐寺の山上(上醍醐)と山下(下醍醐)に分祀。それぞれに本殿と拝殿がおかれる。上醍醐の「清瀧宮拝殿」は醍醐水泉の正面に建ち国宝。下醍醐の「清瀧宮本殿」は国の重要文化財となっている。

なお京都市中の神泉苑は善女龍王が住まうとされ善女龍王を祀っている(善女龍王社)。

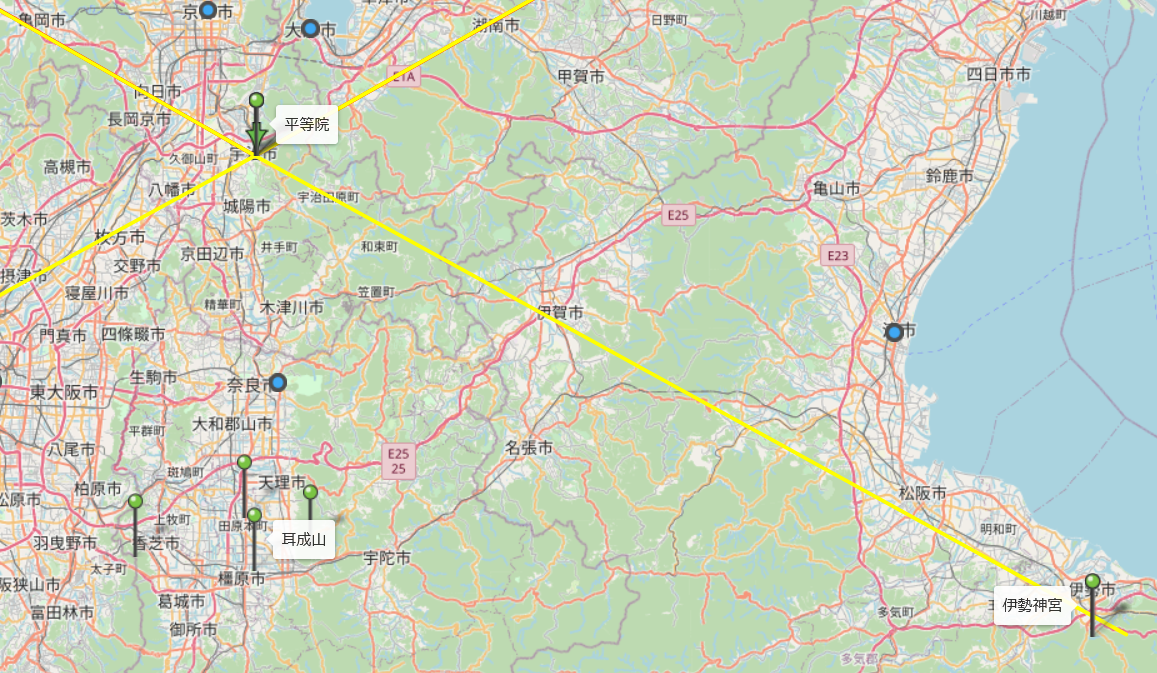

京都の北西の隅の高雄の青龍宮、中心の神泉苑、南東の隅の醍醐寺を地図で眺めると図1.2のように一直線に並んでいる。

この理由について筆者は次のような仮説を提示したい。

陰陽道では北西方位を乾(いぬい)、また天門と呼ぶ。乾の名は、北西方位が八卦で乾(けん)、十二支で戌亥(いぬ・い)であることからきている。天門とは、もとは古代中国で信仰された天帝のすまう宮殿の門のことであるが、日本では魑魅魍魎が出入りする凶方位とされた。

これを踏まえ794年の平安遷都の際には大内裏および平安京の天門の守護として方位の神である大将軍八神社が置かれている。北野天満宮、平野神社も同じ天門の方位にある。

すると、その12年後の806年に空海が中国青龍寺から帰国し高雄山麓に清瀧権現を勧請したのは、清瀧権現を平安京の天門のさらなる守護に加えるためではなかったか。これが筆者の仮説である。

なお陰陽道では北東方位を鬼門と呼ぶが、これが凶方位という信仰が広まったのは平安以降である。その端緒は最澄であろう。最澄は785年より平安京の北東方位の比叡山で修行を行ない788年に一乗止観院をひらいたのち入唐。帰国した805年以後比叡山に天台宗の一大拠点を興してゆく。のちの延暦寺である。

さてこうしてインドの善女龍王がはるばる中国青龍寺、京都高雄をへて醍醐寺までやってきたわけだが、では東西の笠取清瀧宮はなぜあの地にあるのだろうか。

その答は存外に平易である---醍醐寺領だ。かつて醍醐寺は山科・日野から笠取に及ぶ広大な醍醐山域を領地とし、その領内のほうぼうに清瀧権現を祀る社を配置した。図1.3をみれば、その配置は日野の清瀧権現堂に始まり醍醐寺・上醍醐寺・上醍醐寺奥の院、そしてそこから両笠取清瀧宮へ続いていることがわかる。

インドの善龍、善女龍王はこうして笠取清瀧宮に到達した。 西笠取清瀧宮にはアクトパル宇治が隣接している(写真1.10)。

ここまで、理由もなく心にわきおこった龍のイメージに導かれて調べていくうち、清瀧権現の存在に行き当たり、上醍醐寺奥の院の東に配置された笠取の東西の清瀧宮にたどり着いた。

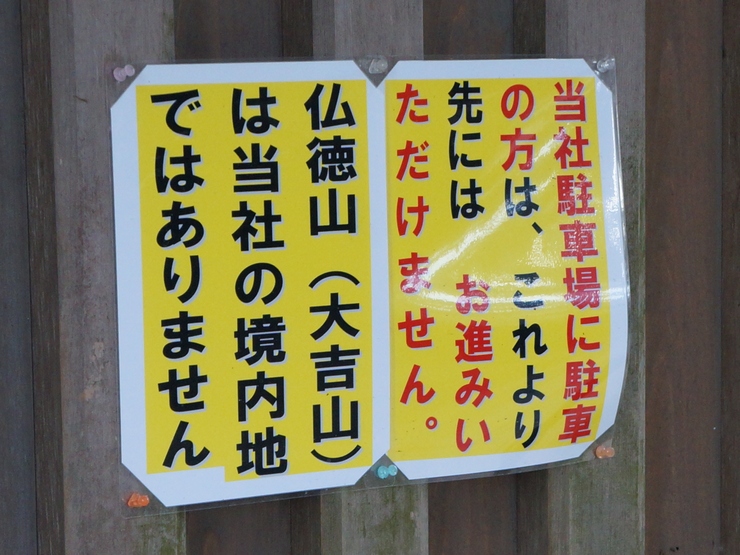

さて、青龍、東とくれば否応なく想起されるのは、中国・韓国・日本に広がる東洋思想の四神(しじん)である。四神については「龍が活躍する陰陽五行思想と四神相応 - 龍と龍水【メルマガIDN編集後記 第365号170701】」にこうある:

『四神は方位のほか、四季では《春・夏・彰・冬》、一日では《朝・昼・暮・夜》、色としては《青・赤・白・黒》、があてられている。』

さらに、四神と色に関してはブログ「TANTANの雑学と哲学の小部屋2018年3月29日記事」が詳しい。その内容を引用すると:

1.2節において「宇治川を龍とみたてるならば、宇治は龍が山から地に降り立ち両者を結ぶ場所と言うことになる。その境界線はどこだろうか」という問いを立てた。これについて考える準備として、宇治の地の神社仏閣について検討してきた。その検討を踏まえ、本節では「山地と平地の境界線」の検討をはじめよう。

喜撰山からつらなる宇治川東岸の山並みはどこで終わるのだろうと考えると、ただちに境界線の候補が思い浮かぶ。仏徳山、宇治上神社・宇治神社、朝霧橋、平等院、縣神社が成す直線がそれにふさわしい。それ以外にないといってよい(図1.5)。

まず宇治上神社・宇治神社と平等院を一体と考える信仰は古くから存在している(要出典)。2004年にはそれを裏付ける科学的証拠も提出された。年輪年代測定により宇治上神社本殿が1060年頃の建立とわかり、藤原頼通が自らの宗教観を形にするため、極楽浄土を表した平等院と神社を対で建立したのではないかとされたのだ(平等院の建立は1052年) (四国新聞社 2004年2月26日記事「宇治上神社は1060年/年輪から国内最古確認」)。

また、宇治川の両岸にある宇治神社、縣神社が平等院の鎮守社 --- 鬼門・裏鬼門の守り---であるという認識もまた、きわめて一般的なものであろう。

ただし両神社を結ぶ直線の方位は鬼門方位の北東-南西ではない---夏至の日の出方位=冬至の日没方位だ。実際、両神社を結ぶ直線を実体化した朝霧橋では、冬至の夕刻に東端に立てば西端に日が沈む黄金色の光をみることができる(写真1.11)。

夏至の朝に朝霧橋の西端や平等院付近に立てば、仏徳山の方角の(山の向こう側の)地平線から日が昇り、仏徳山に後光が射すのを拝むことになる。実際に日が射すのは太陽が山並みの稜線まで昇ってきたときであって、その方位は仏徳山山頂よりやや南寄り---朝日山山頂付近であろう。

朝日山山頂には朝日山観音と他ならぬ菟道稚郎子皇子が祀られており、宇治の地をこの高みから見守っている(写真1.12)。その展望台からは平等院鳳凰堂がほぼ真正面から見える(写真1.13)。

前節では、仏徳山山頂 - 宇治神社 - 朝霧橋 - 平等院 - 縣神社のなす直線が夏至の日の出・冬至の日没方位を成すことを述べた。

このような例は日本各地に存在し自然暦と呼ばれる。「方位を気にする氷川神社(アラハバキ神と高尾にある氷川神社を考える)」 (2013.02.04, 八王子在住)では、夏至・冬至、春分・秋分の日の出・日の入りを山に望む位置にしばしば祭祀の施設が置かれることを指摘している。とくにその 10章「縄文遺跡に見られる自然暦」では、

古墳時代はどうか。歴史地理学会サイトにある「山岳と冬至太陽出没方位と古代地域計画の理念」(山田安彦著) には、三輪山 - 狭井神社 - 磐座神社 - 大神神社 - 耳成山 が一直線に並んでいて夏至の日の出・冬至の日没の方位であること、また八尾の鏡作坐天照御魂神社からは、冬至の日に三輪山から日が昇り二上山に日が沈むのが見えることが述べられており、古代日本の農業のための暦であり太陽信仰でもあることが述べられている。この記述を元に筆者がおこした図を図1.6に示す。

こうした自然暦の思想は平安時代には「浄土式庭園」の設計に受け継がれる。たとえば「日本庭園のひみつ 見かた・楽しみかたがわかる本 鑑賞のコツ超入門(宮元健次著)」の p.14 POINT 3 「浄土式庭園と太陽の運行を知る」では、浄土式庭園の典型として浄瑠璃寺が例示されている。春・秋分には三重塔の薬師如来坐像背後から太陽が昇り九体阿弥陀堂の背後に没すること、鎮守堂跡からは冬至の朝、本坊跡からは夏至の朝、三重塔から日が昇るのが見えることが指摘されている。

このように、縄文から平安におよぶ古代日本において、春分・秋分・夏至・冬至の日の出・日の入りの方位は、山岳・太陽信仰と農業の暦の両面でとりわけ重要なものとされ、祭祀の施設はしばしばそれを象徴する方位に設けられてきたのである。

前節で古代日本における自然暦について確認した。山地から平地に宇治川が豊かに流れ出ずる宇治の地において、山並みの終端にあたる仏徳山を起点に宇治神社、縣神社が形づくる直線が夏至日の出・冬至日没方位をなすのは、偶然やこじつけではなく自然暦の一例であった。

その成立には大和政権の影響があったかもしれない。1.3節 5)で述べた通り「縣神社は古くは大和政権における県(あがた)に関係する神社と見られている」。

一方、見通し範囲を超える遠い地点の位置関係に意味を見出そうとする着眼には筆者は懐疑的であるのでそれについて述べておく。

山田は前節で触れた論考において『二上山・三輪山を結ぶ東西軸の延長上が大体伊勢であり、ここに大和朝廷の神界があると想定し、皇祖神を祭祀したものと考えられる』と述べている。山田が指摘した大和・伊勢の位置関係(前節)を図1.7に示す(宇治を加えている)。

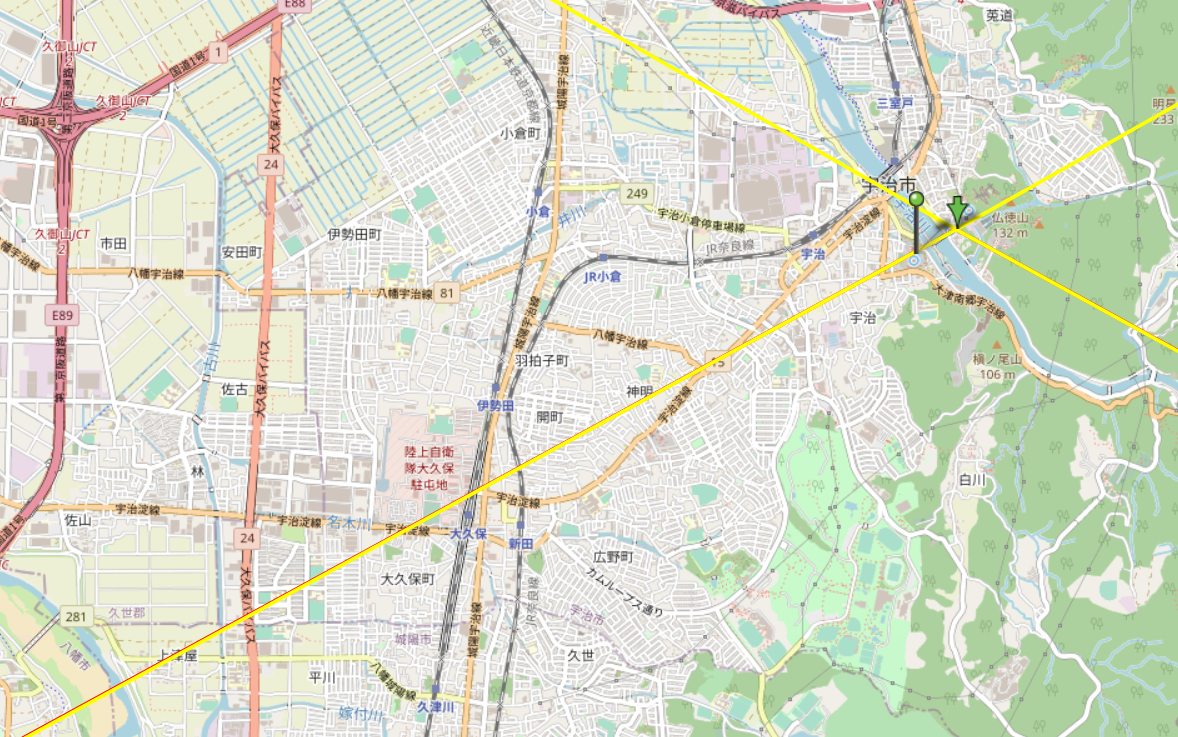

図1.7でわかるように、宇治は、大和の耳成山・鏡作坐天照御魂神社の真北に位置していると同時に、大和政権が皇祖神を置いたと山田が考える伊勢の地からは夏至日没(冬至日の出)方位に位置している。

これらは興味深い事実であるが単なる偶然だと筆者は考える。なぜなら、正確な日本地図が江戸年間まで作られなかったことから考えても、古代において直接見通せない遠い二地点の方位を正確に定めることは不可能と思われるからだ。仮に可能であったとしても、宇治はその「山地と平地の境界」の地形ゆえに特異なのであって、伊勢からみて夏至日没方位にあり大和の真北にあるから特異なのではない。

さておき、宇治神社、縣神社(の前身となる古代の祭祀の施設)は、おそらく大和政権の影響下で仏徳山という山地の終端の峰を信仰の対象とし、縄文より続く山岳・太陽信仰にのっとる形で夏至日の出方位に一直線に配置されたものであろう。時代が下って平安時代に、この直線の上に新たに平等院を建立したのである。

その平等院もまた、浄土式庭園の典型である。再び「日本庭園のひみつ 見かた・楽しみかたがわかる本 鑑賞のコツ超入門(宮元健次著)」p.14 POINT 3「浄土式庭園と太陽の運行を知る」によると:

『夏至の日の出が仏徳山から昇る際、鳳凰堂正面の扉を開くと、太陽光が正面の池に反射して堂内に入り、阿弥陀如来坐像の天蓋の円鏡に再び反射して暗闇の中に本尊をスポットライトのように浮かび上がらせることが明らかになりました。』

『一方、鳳凰堂天井には、この他六十六枚もの銅鏡が取り付けられており、本尊背後の壁面に架けられた雲中供養菩薩一体一体を照らし出すことがわかったのです。』

なお平等院建立(1052年)の45年後の1097年に清瀧権現が醍醐寺・上醍醐寺・上醍醐寺奥の院に分祀されたことは1.3節6)で述べた。自然暦の観点でそれらの位置を見直してみると図1.8のようになる。

これらは、一直線ではないがおおよそ冬至日の出・夏至日没方位をなしており、その延長上にある笠取山山頂からの冬至の日の出を祀ったのかもしれない。一方奥の院清瀧大権現から西笠取清瀧宮・東笠取清瀧宮が真東に位置するのは、四神にいう東青龍の方位であるか、春分・秋分の日の出であるか定かではない。

さて、ここまで仏徳山山頂・宇治神社・朝霧橋・平等院・縣神社のなす直線の特異性について検討してきたが、一つ問うべきことが残っている---なぜ、宇治神社と縣神社は、宇治川をはさんで両岸に置かれたのだろうか。

宇治神社は宇治川東岸、山地の終端の峰である仏徳山のふもと。縣神社は宇治川西岸、これも山の森のおわる場所。いずれも、まさに地の境界線をなす特異点には違いない。だがなぜ川の両岸かという説明としては心もとない。

筆者は一つの仮説を提示したい。山から流れ下る宇治川を、神の住まう山からこの宇治の地に降り立つ聖なる龍に見立ててあがめる信仰が古代から存在したのではないか。まさに山地と平地の境界にして龍の降臨地点であるこの場所に、あたかも狛犬のごとくに両神社(に発展する礎となる何かの祭祀の施設)を配置したのではないだろうか。

この仮説によると、ほかならぬ宇治橋が、この壮大な祭祀の舞台の特等席だということになる。宇治橋の中央に立って宇治川の川上をみやるとき、人は、左に宇治上神社・宇治神社、右に縣神社、そして正面に両者を結ぶ朱色の朝霧橋が鳥居のように結界を張っているのを目にすることになる(写真1.14)。そこから向こうは山の神々のテリトリーであり、聖なる龍が、結界を超えて、神々の住まうテリトリーから衆生の住まう平地へと今まさに轟音とともに降臨している。それを両神社、そして平等院が両岸から見守っている。その瞬間を目の当たりにしている、ということになるのだ。

…そんな古代信仰が本当にあったのかどうか。今後の調査を必要とする。

付言しておくと、この直線上、平等院の至近距離に、井川揚水機場、そしてベンチが一つ、位置している。また試みにこの直線を西方に延長してみれば図1.9のように大久保地区の南宇治中学校付近を通ることがわかる。

図1.9 仏徳山山頂-縣神社の直線を延長すると南宇治中学校付近を通る

図1.9 仏徳山山頂-縣神社の直線を延長すると南宇治中学校付近を通る小説「響け!ユーフォニアム」の舞台、宇治。この地は実に山地と平地の境界点であって、宇治川の豊かな水の流れはまさにここで山から地に降り立ち両者を結んでいる。

筆者の仮説は次のようなものだ: 古代の人々はこの宇治川を聖なる龍に見立てて、山地と平地の境界に祭祀の装置を整えた。東岸の山並みの終端の峰である仏徳山から夏至の日が昇るのを見る方位に置かれた宇治神社と縣神社とが、狛犬のように宇治川を挟んで相対し、両者を結ぶ朱色の朝霧橋が鳥居のように結界を張る。聖なる龍たる宇治川は、この結界を超え、善女龍王が笠取に住まう山地から衆生の住まう平地へ、轟音とともに降臨しているのだ。また宇治神社・宇治上神社に祀られる兎は、宇治=菟道そのものの、そして菟道稚郎子皇子の象徴であり、いつかは鳥のごとく羽ばたき龍のごとく舞わんとする存在である。

この仮説を支持する証拠は未だ皆無であるが、神の住まう天、人の住まう地、そして龍という宇宙観が古の日本の人々にとって自然なものであったことは指摘しておきたい。たとえば「東儀秀樹Webサイト Et cetera 記事 「笙」「篳篥」「龍笛」について」には次のような記載がある(筆者が要約)。

古代の人々にとって、天と地と龍という宇宙観はかくも自然なものだったのだ。その宇宙観にもとづき、宇治橋と朝霧橋、宇治上神社・宇治神社と縣神社、仏徳山、朝日山、そして平等院と興聖寺といったすべてが、天から地へ龍が舞い降りる特異点を祭祀する舞台装置となっていると解釈するのが筆者の仮説である。

「朝霧橋と近隣の山と社寺は天から地へ龍が舞い降りる舞台装置である。宇治はそのように作り上げられた特別な場所である。」という仮説をかかげた。このような言い伝えが実際に昔からこの地に存在し、それが「響け!ユーフォニアム」の基層に横たわっている可能性はないだろうか。

原作の時点ではどうか。「響け!ユーフォニアム」の原作者である武田綾乃先生は宇治のご出身である。舞台という見方が郷土の伝承として地元の小中学校で教えられているとしたら、武田先生もこの見方をご存じだった可能性がある。先生は「響け!ユーフォニアム」の執筆の動機として「変わりゆく風景をとどめたい」とおっしゃっているが(要出典)、それは店舗の移ろいや護岸の外観といった表層的なものだけでなく、古代の人々が宇宙観をもって作り上げた宇治という舞台の特異性の未来への継承を念頭に置かれてのことかもしれない。とすれば伝承の内容は必然的に物語の基本設定に生かされているはずである。

アニメーションはどうか。「響け!ユーフォニアム」は京都アニメーションの30周年記念として、地元宇治が舞台という理由で選ばれた作品である。京都アニメーションは徹底した考証をストーリーや映像に緻密に反映させるスタジオである。まして地元宇治が舞台となれば、宇治にまつわる古代信仰や地形・神社の配置の意味を徹底的に調べ尽くし、単に風景の忠実な再現に留まらず、アニメーションのストーリ構成のような根本的なレベルで反映させた可能性がある。

1章でみてきたことは、果たして「響け!ユーフォニアム」に影響しているのだろうか。これについて2章以降で検討していく---ただし、「妄想爆発」モードで!